ADVERTISEMENTS:

Read this article to learn about the political choices and concept of electoral geography in Hindi language.

राजनीति एक सत्ता केन्द्रित प्रक्रिया है । अत: इसमें सक्रिय समूहों ओर गुटों का अन्तिम लक्ष्य महत्वपूर्ण सामाजिक उददेश्यों की प्राप्ति हेतु सत्ता प्राप्त करना है । आदर्श स्थिति में ये उददेश्य समाजहित से प्रेरित होते हैं परन्तु इन हितों को देखने का दृष्टिकोण राजनीतिज्ञों और उनके दलों के आर्थिक तथा सामाजिक दर्शन के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है ।

पूंजीवादी उदारवाद बनाम लोकतांत्रिक समाजवाद इसका स्पष्ट उदाहरण है । बीसवीं सदी में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष उत्तरोत्तर लोकतांत्रिक संघर्ष बन गया है । आज कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय सर्वत्र लोकतांत्रिक मतदान के आधार पर ही देश की सत्ता का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है ।

अत: राजनीतिक विकल्प आज के युग में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बन गई है । यह बात अलग है कि “लोकतंत्र” का स्वरूप और उसकी वास्तविक प्रभावशीलता में अमीर और गरीब, तथा उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच पर्याप्त अन्तर हैं ।

ADVERTISEMENTS:

संक्षेप में, आधुनिक राजनीति एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है अत: सत्ता प्राप्ति का एक मात्र रास्ता निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से विजयी होना है । इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का प्रथम सोपान बन गई है । परिणामस्वरूप पिछले चार दशकों में राजनीतिक अध्ययन की सभी शाखाओं में निर्वाचन परिणामों का विश्लेषण, अध्ययन और अनुशीलन महत्वपूर्ण विषय बन गया है ।

मतदान में प्रत्येक मतदाता अपना मत मतपेटी में स्वयं डालता है तथा प्रत्येक मत विजय अथवा पराजय की दृष्टि से समान महत्व का है, परन्तु यदि निर्वाचन क्षेत्र (जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का निर्वाचन होना है) वृहद आकार का है (जैसा कि भारत में विधान सभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में होता है) तो मतदाता के लिए विभिन्न प्रत्याशियों के बीच चुनाव काफी कठिन हो जाता है ।

इतने बड़े क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से खड़े हुए उम्मीदवारों से परिचित होना तथा उनके गुण-दोष के आधार पर उनमें चुनाव करना उसके लिए प्राय असम्भव है । इसी कारण से इन स्तरों के निर्वाचन हमेशा ही दलों पर आधारित चुनाव होते हैं ।

परन्तु स्वतंत्र (अर्थात् निर्दलीय) उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । सभी राजनीतिक दलों की अपनी अलग-अलग और बहुधा स्पष्ट राजनीतिक पहचान होती है । यह पहचान उन दलों के चुनाव घोषणापत्रों और उनके संविधान के मूलभूत उददेश्यों में निहित है ।

ADVERTISEMENTS:

दल की यह पहचान उसके उम्मीदवारों के साथ जुड़ी होती हैं । इससे मतदाता को उम्मीदवारों के बीच चुनाव करने में सरलता हो जाती है । कोई मतदाता सामान्यतया अपना मत उसी प्रत्याशी के पक्ष में देगा जिसके दल का आर्थिक और सामाजिक दर्शन उसकी अपनी राजनीतिक रुझान के अनुरूप है ।

यही कारण है कि आज सभी देशों में चुनाव परिणामों का प्रकाशन दलगत आंकड़ों के आधार पर किया जाता है । अत: चुनावों का शास्त्रीय अध्ययन और चुनाव परिणामों का विश्लेषण मुख्यतया राजनीतिक दलों के चुनावी प्रदर्शन पर केन्द्रित है । दूसरे शब्दों में राजनीतिक दलों की संरचना तथा उनका स्वरूप किसी भी देश के चुनाव परिणामों को समझने ओर उनका विश्लेषण करने का मुख्य आधार है ।

विभिन्न राजनीतिक दल देश की सामाजिक संरचना में निहित भिन्न-भिन्न वर्गों के हितों और उन वर्गों के अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक दर्शनो का प्रतिनिधित्व करते हैं । परिणामस्वरूप अलग-अलग देशों में राजनीतिक दलों के नाम में पाई जाने वाली समरूपता के होते हुए भी प्रत्येक देश के राजनीतिक दल उस देश की स्थर्नाय सामाजिक व्यवस्था की उपज होते हें ।

प्रत्येक राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप में एक ऐतिहासिक इकाई है जिसका स्वरूप देश के राजनीतिक इतिहास में घटित होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ विकसित होता रहता है । भारतीय जनता पार्टी का पिछले पच्चीस वर्षो के विकास का इतिहास तथा उसकी बदलती पहचान इसका अच्छा उदाहरण है ।

आधुनिक उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीति मूलत यूरोपीय सामाजिक ओर ऐतिहासिक अनुभव की देन है । यूरोपीय अनुकरण की प्रक्रिया से ही इसका विश्वव्यापी विस्तार हुआ हैं । परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों के विकास में यूरोपीय अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

यूरोपीय (विशेषकर ब्रिटिश) अनुभव के आधार पर दो अमरीकी विद्वान लिप्सेट और रोकन (1967) ने राजनीतिक दल व्यवस्था के विकास और उसके सामाजिक स्वरूप सम्बन्धी एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो राजनीतिक दल व्यवस्था के सामाजिक विदारण के सिद्धान्त (सोशल क्लविएज थियोरी) के नाम से विख्यात है ।

राजनीतिक दलों के विकास का लिप्सेट-रोकन सिद्धान्त:

सामाजिक विकास की प्रक्रिया बहुत हद तक वर्ग संघर्ष अथवा हित संघर्ष की प्रक्रिया है । ऐसे हर संघर्ष के दो मूलभूत आयाम हैं, एक क्षेत्रीय तथा दूसरा प्रकार्यिक (फंक्यानल) । क्षेत्रीय आयाम संघर्ष को स्थानीय हितों के आधार पर बांटने का काम करता है ।

यही राजनीति के क्षेत्रीयकरण तथा देश में क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण है । प्रकार्यिक विभाजन सामाजिक और आर्थिक हितों पर आधारित हैं । कृषि बनाम उद्योग, अथवा श्रमिक बनाम पूंजीपति सम्बन्धी विभाजन इसका उदाहरण है । इस प्रकार का वर्ग विभेद देश के सभी भागों में प्राय समान रूप से होता हैं ।

अत: यह विभाजन राष्ट्रीय स्तर के दलों के विकास का मूल आधार है । जैसा कि चित्र 6.1 में दर्शाया गया है क्षेत्रीय और प्रकार्यिक विभाजन धुरियों की पारस्परिकता के आधार पर सामाजिक संघर्ष में चार पृथक्-पृथक् ध्रुवों का निर्माण होता है राष्ट्रीय वनाम स्थानीय, और सैद्धान्तिक बनाम व्यावहारिक ।

संघर्ष विभाजन के इन चार ध्रुवों के आधार पर लिप्सेट और रोकन ने यूरोपीय संदर्भ में चार आधारभूत सामाजिक विभेदों की पहचान की है ये हैं:

(1) प्रजा वनाम शासक वर्ग,

(2) धमीधिकारी बनाम शासनाध्यक्ष (चर्च बनाम राज्य),

(3) प्राथमिक बनाम अप्राथमिक रोजगार व्यवस्था, तथा

(4) श्रम बनाम पूंजी । पहले दो ध्रुव राष्ट्रवादी क्रान्ति के परिणाम थे, तथा शेष दो औद्योगिक क्रांति के ।

इन चारों ध्रुवों को लिप्सेट और रोकन ने निर्णायक विदारण (क्रिटिकल क्लीवेजेज़) की संज्ञा दी है । आधुनिक यूरोपीय देशों की राष्ट्रीय स्तर की राजनीति इन दोनों सामाजिक-क्रांतियों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम है ।

पहले ध्रुव का सम्बन्ध उस प्रारम्भिक संघर्ष से है जिसके माध्यम से शासकों की प्रादेशिक संस्कृति, उनकी भाषा और उनके जीवन मूल्य धीरे-धीरे (स्थानीय विरोधों के होते हुए भी) पूरे देश में व्याप्त हो गए ।

दूसरे ध्रुव का सम्बन्ध इस प्रश्न से था कि सामान्य जन के जीवन आदर्शों ओर उनके दैनिक व्यवहार को दिशा निर्देश देने का अधिकार धर्माधिकारियों को प्राप्त हो अथवा देश की राजनीतिक सत्ता अर्थात् सम्राट को ।

तीसरे ध्रुव का सम्बन्ध कृषि हित बनाम उद्योग हित से था, तथा चौथे का ओद्योगीकरण के परिणामस्वरूप श्रम और पूंजी के बीच उत्तरोत्तर बढ़ते तनाव से ।

बीसवीं सदी के प्रथम चतुर्थांश की समाप्ति से पूर्व प्रथम तीन ध्रुव ही राजनीतिक जीवन के प्रमुख आधार थे । 1920 के बाद के वर्षो में सभी वयस्कों को जनमत का अधिकार प्राप्त हो जाने के वाद से श्रम बनाम पूंजी संघर्ष यूरोप में प्राय सर्वत्र राजनीतिक क्रियाकलाप का मुरन्म आधार बन गया ।

ब्रिटेन की द्विदलीय राजनीति (कंजरवेटिव वनाम लेबर पार्टी) इसी संघर्ष पर आधारित है । अन्य यूरोपीय देशों में भी न्यूनाधिक संशोधनों के साथ इसी प्रकार की दल व्यवस्था है । परन्तु औद्योगिक विकास के अलग-अलग स्वरूपों तथा अनेक स्थानीय ऐ निहासिक ओर सांस्कृतिक कारणों से कुछ यूरोपीय देशों में दो से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व है ।

राजनीतिक दलों के विकास का यह यूरोपीय (मूलत ब्रिटिश) प्रारूप यूरोपीय मून की जनसंख्या बहुत उपनिवेशों, उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, तथा दक्षिणी अफ्रीका में भी अनुकृत हुआ । यही कारण है कि लिप्सेट-रोकन अवधारणा राजनीतिक दलों के निर्वाचन परिणामों के विश्लेषण में मानक प्रारूप के दौर पर में मान्य हो गई ।

इस आधार पर यह आम मान्यता बन गई कि राजनीतिक दलों के समर्थन का आधार सामाजिक संरचना में विद्यमान विदारण (दरारों) पर निर्भर हे । परिणामस्वरूप राजनीतिक अध्ययन में लोक समर्थन प्रारूप का विश्लेषण सामाजिक अनैर आर्थिक समर्थन के प्रतिफल के रूप में देखा जाने लगा । सत्तर के दशक में यही मान्यता निर्वाचन भूगोल में दलों के समर्थन के क्षेत्रीय वितरण के प्रारूप के विश्लेषण के लिए मानक प्रारूप बन गई ।

ध्यातव्य है कि अश्वेत जनसंख्या बहुल यूरोपीय उपनिवेशों (जैसे भारत) में राजनीतिक दलों के विकास (और उनकी संरचना) में यूरोपीय प्रारूप का अनुकरण नहीं हो सका । इन देशों के नागरिकों के संस्कार तथा उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था यूरोप से सर्वथा भिन्न थी । परन्तु स्थानीय स्तर पर दलों के समर्थन प्रारूप और सामाजिक तथा आर्थिक तत्वों के क्षेत्रीय वितरण प्रारूपों के बीच निकट सम्बन्ध की मूलभूत मान्यता इन क्षेत्रों में भी लागू होती है ।

निर्वाचन पद्धतियां:

इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले निर्वाचन पद्धतियों के बारे में संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है । चुनाव की सारी प्रक्रिया और उसका वास्तविक परिणाम बहुत हद तक इस बात पर निर्भर है कि चुनाव प्रक्रिया किस पद्धति से सम्पन्न हुई है । चुनाव सम्पन्न करने की तीन मुख्य पद्धतियां हैं । एक बहुवाद (प्लुरैलिटी) पद्धति, दूसरी अधिमान (प्रिफरेंस) पद्धति, तथा तीसरी सूची (लिस्ट) पद्धति ।

बहुवाद पद्धति के अन्तर्गत सभी अभ्यर्थियों में अधिकतम मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी घोषित होता है । अत: इस पद्धति को पहले पाला छूने वाली (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) पद्धति कहते हैं । यही पद्धति ब्रिटेन तथा उसके भूतपूर्व उपनिवेशों (जैसे भारत) में लागू है ।

इस पद्धति की मूल-भूत कमी यह है कि प्रत्याशी-बहुल चुनाव क्षेत्रों में मतों के अत्यधिक विभाजन के कारण कोई प्रत्याशी मात्र वीस-पच्चीस प्रतिशत मत प्राप्त करने पर भी विजयी घोषित हो सकता है । निश्चय ही ऐसा प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र की अधिकांश जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता । इससे लोकतंत्र की मूल आत्मा का अनादर होता है ।

इस पद्धति के तीन प्रकारान्तर हैं । प्रथम, एक प्रतिनिधि वाले निर्वाचन क्षेत्र, द्वितीय दो अथवा अधिक प्रतिनिधियों वाले चुनाव क्षेत्र, तथा तृतीय ”भारित” बहुवाद । पहले की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं । इसके अन्तर्गत मत पत्र पर सभी प्रत्याशियों का नाम अंकित होता है तथा मतदाता किसी एक प्रत्याशी के नाम के आगे अपना मत अंकित कर देता है ।

दो या इससे अधिक सदस्यों वाले चुनाव क्षेत्र वाली व्यवस्था के अन्तर्गत मतदाता दो अयवा तीन अलग-अलग नामों के आगे अपना मत अंकित करता है तथा तीनों मतों की अलग-अलग गणना के आधार पर तीन ऐसे प्रत्याशी जिनको सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं विजयी घोषित होते हें ।

”भारित” वहुवाद के अन्तर्गत मनक्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या के आकार (भार) पर निर्भर होती है । अर्थात् कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में चुने जाने वारने प्रतिनिधियों की संख्या कम तथा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कुल जनसंख्या अनुपात के अनुसार चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होती है ।

अधिमान पद्धति के दो प्रकारान्तर हैं । प्रथम, एक सदस्यीय अधिमान, तथा द्वितीय वहुसदस्यीय अधिमान । एक सदस्यीय अधिमान के अन्तर्गत मतदाता को मतपत्र में लिए गए प्रत्याशियों में सभी के नाम के आगे से लेकर अन्तिम संख्या तक क्रमवार अधिमान अंकित करना होता है ।

अधिमान के क्रम की गणना के आधार पर बहुसमर्थित प्रत्याशी का चुनाव कर लिया जाता है । वह प्रत्याशी जिसे मतगणना की प्रक्रिया में सबसे पहले पचास प्रतिशत से एक अधिमान अधिक प्राप्त होता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है ।

इस प्रकार इस पद्धति से विजयी प्रत्याशी सही अर्थों में बहुसमर्थित प्रत्याशी होता है । यदि प्रथम मतगणना में किसी प्रत्याशी को पचास प्रतिशत मत नहीं प्राप्त होते तो न्यूनतम संख्या में प्रथम अधिमान प्राप्त करने वाले प्रत्याशी के पक्ष में पड़े द्वितीय अधिमान की गणना की जाती है तथा यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी एक प्रत्याशी को मिला समपर्ग्न पचास प्रतिशत की सीमा नहीं लांघ जाता ।

आस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों में मतदाता के लिए आवश्यक है कि वह अंतिम संख्या नक अपना अधिमान व्यक्त करे । इससे चुनाव परिणाम में विदूपता उत्पन्न होने की आशंका रहती है क्योंकि शेष किसी प्रत्याशियों में अभिरुचि न होने के कारण अनेक मतदाता वर्णाक्षर के क्रम में मुद्रित प्रत्याशियों में प्रारम्भ से क्रमवार अधिमान क्रम अंकित कर देते हैं जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी के वर्णाक्षर ”ए” से ”के” तक से शुरू होने वारने नामों के प्रत्याशियों को लाभ मिलता है इस प्रकार के लाभ को ”गर्दभ मत” (डांकी वोट) कहते हैं ।

इसके विपरीत फास में यदि किसी प्रत्याशी को प्रथम गणना में पचास प्रतिशत प्रथम अधिमान प्राप्त नहीं होता है तो उस दशा में पुनर्मतदान की व्यवस्था है । पुनर्मतदान के पहले प्रत्याशियों को चुनाव मैदान से हटने की छूट रहती है ।

द्वितीय मतदान के आधार पर सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाता है । बहुसदस्यीय अधिमान पद्धति के अन्तर्गत मतदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सभी प्रत्याशियों के प्रति अधिमान व्यक्त करे क्योंकि एक निश्चित संख्या के बाद का अधिमान निरस्त माना जाता है । परिणाम घोषित करते समय किसी प्रत्याशी के लिए विजयी होने के लिए न्यूनतम प्रथम अधिमान की संख्या विजय संख्यांक (ड्रूप कोटा) के आधार पर निर्धारित कर दी जाती है ।

निर्धारण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

उदाहरणार्थ यदि किसी चुनाव क्षेत्र में कुल मतदान की संख्या 20,000 हजार है तथा क्षेत्र से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या चार है तो विजयी होने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों की आवश्यकता होगी । आयरलैण्ड में यही प्रथा लागू है ।

सूची पद्धति के अन्तर्गत चुनाव प्रक्रिया पूर्णरूपेण दल सापेक्ष होती है । अर्थात् केवल चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दल ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं । चुनाव क्षेत्र वहुसदस्यीय होते हैं, तथा प्रत्येक राजनीतिक दल सदस्यों की निर्धारित संख्या से अधिक संरब्धा में प्रत्यशिा खड़ा कर सकता है ।

मतदान पत्र में विभिन्न दलों की सूची दर्ज होती है तथा मतदाता अपनी रुचि के दल की सूची से निश्चित संस्या में प्रत्याशियों के नाम अंकित कर देता है । मतदाता के लिए एक ही दल के प्रत्याशियों में से निर्दिष्ट संख्या में सभी प्रतिनिधियों का चुनाव करना आवश्यक है ।

मिश्रित पद्धति अनेक देशों में ऊपर चर्चित पद्धतियों की कुछ अलग-अलग विशेषताओं के सम्मिश्रण के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होती है । ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि चुनाव परिणाम अधिक संतोषजनक हो सके ।

एक मिश्रित पद्धति (जोकि जर्मनी और डेनमार्क में लागू है) के अन्तर्गत संसद में किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व चुनाव प्रक्रिया में रारे देश में उसके पक्ष में हुए मतदान का देश में हुए कुल मतदान के प्रतिशत हिस्से के अनुरूप होता है । इस प्रक्रिया में सम्भावित विद्रुपता को कम करने की दृष्टि से कुछ ”सीटें” सुरक्षित रख ली जाती है जिनको एक विधि सम्मत, सिद्धान्त के आधार पर विभिन्न राष्ट्रीय दलों में बांट दिया जाता हैं ।

निर्वाचन भूगोल का विकास और उसकी अध्ययन विधियां:

राजनीतिक भूगोल की एक विशिष्ट उपशाखा के रूप में निर्वाचन भूगोल का इतिहास मात्र तीस वर्ष पुराना है, परन्तु विद्वान लम्बे समय से निर्वाचन परिणामों के क्षेत्रीय प्रारूप का छिट-पुट अध्ययन करते रहे हैं । इस तरह के प्रयासों के सन्दर्भ में फ्रांसीसी विद्वान आन्द्रे सीजफ्रीड (1913) का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । परन्तु 1920 के दशक के पूर्व मताधिकार मात्र थोड़े से सम्पन्न ओर शिक्षित व्यक्तियों को ही प्राप्त था अत: इसके क्षेत्रीय सामाजिक आधार की प्रामाणिकता अत्यधिक सीमित थी ।

अत: सत्तर के दशक के पूर्व निर्वाचन भूगोल नाम की विधा अस्तित्व में नहीं आई थी । पास इसका एकमात्र अपवाद था । यहां सोजफ्रीड (जो एक साथ ही समाजशास्त्री, भूगोलविद् और राजनीतिशास्त्री भी थे) के नेतृत्व में चुनाव परिणामों के सविस्तार विश्लेषण की परिपाटी 1913 से ही चली आ रही है ।

चुनाव परिणामों का 1960 के पहले तथा उसके बाद किए गए भौगोलिक विश्लेषणों में स्पष्ट गुणात्मक अन्तर था । पूर्वगामी अध्ययन मूलत: चुनाव परिणामों के आधार पर राजनीतिक रूझान के क्षेत्रीय वितरण का सीधा-सादा निरूपण धा ।

अध्ययनकती का प्रमुख उद्देश्य चुनाव परिणामों को चुनाव क्षेत्रों के मानचित्र पर अंकित करना ओर इस प्रकार तैयार किए गरर मानचित्र के आधार पर क्षेत्र की राजनीतिक रुझान और उसके स्थानीय भौगोलिक परिवेश के वीच कार्य-कारण सम्बन्ध निर्धारित करना मात्र था ।

यही कारण है कि इस प्रकार के अध्ययन को मतदान का भूगोल (जिओग्राफी ऑफ वोटिंग) का नाम दिया गया है । इसके विपरीत साठ के दशक के बाद का निर्वाचन भूगोल मुख्य रूप से मतदान को प्रभावित करने वारने तत्वों के विशलेषण, अर्थात् मतदान में भौगोलिक प्रभाव (जिओग्राफिकल इंफ्लुसेंज इन वोटिंग) के विश्लेषण पर केन्द्रित अध्ययन था । पुराना अध्ययन वर्णन प्रधान था जबकि 1960 के वाद का अध्ययन विश्लेषण प्रधान था ।

ध्यातव्य है कि भूगोल में निर्वाचन सम्बन्धी सभी अध्ययन अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रकाशित समुच्चयित (एग्रीगेट) आंकडों पर आधारित थे । द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद के प्रारम्भिक वर्षों में, जब राजनीतिक भूगोल जर्मनी में भूराजनीति के साथ अपने निकट सम्बन्ध के कारण तिरस्कृत हो चुका था तथा निर्वाचन सम्बन्धी अध्ययन प्राय विस्मत हो गया था, एकाएक राजनीतिशास्त्र में निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन परिणामों के अध्ययन में विशेप रुचि जागृत हुई ।

चुनाव अध्ययन का यह नया दौर मुलत: राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर केन्द्रित था । अर्थात् राजनीतिशास्त्री समुच्चयित क्षेत्रीय आंकडों के वदले विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों के आधार रार व्यक्तिगत मतदाताओं से प्राप्त किए गए आंकडों के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करने लगे थे क्योंकि व्यवहारवादी अवधारणा के अनुसार चुनाव प्रक्रिया और चुनावों का अध्ययन बहुवादी और उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रत्यक्षत जुड़ा है ।

व्यवहारवाद की मूलभूत मान्यता थी कि प्रत्येक मतदाता मतदान का निर्णय अपनी उपयोगिता वोध के अनुरूप करता है, अत: मतदाता का परिवेश उसकी सामाजिक अवचेतना और उसकी आय, उसका पेशा तथा उसका वर्णबोध उसके मतदान निर्णय को प्रभावित करते हैं ।

समुच्चयित कड़े मतदान के इस पक्ष को उजागर नहीं कर सकते थे । राजनीतिक भूगोल में निर्वाचनों के अध्ययन का नया दौर राजनीतिशास्त्र (विशेषकर-अमरीकी राजनीतिक समाजशास्त्र) के प्रभाव में विकसित हुआ था तथा राजनीतिक समाजशास्त्र में विकसित मात्रात्मक विश्लेषण पद्धति ही मतदान के भौगोलिक विश्लेषण का मुख्य वैचारिक आहगर थी । अत: चुनावी अध्ययन की यह नई विधा व्यवहारवादी और मात्रात्मक विश्लेषण पद्धति के नाम से जानी जाती है ।

नए दौर के निर्वाचन भूगोल के अध्ययन की रारक प्रमुख विशेषता यह थी कि 1960 के पहले निर्वाचन परिणामों के विश्लेषण में निर्वाचन क्षेत्रों में निहित सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव पर विशेष जोर दिया जाता था क्योंकि तत्कालीन मान्यता के अनुसार मानव भूगोल मूलतया स्थानिक विश्लेषण (एरियल एनैलिसिस) था ।

इसके विपरीत नया निर्वाचन भूगोल आधुनिक मानव भूगोल की अन्य शाखाओं की भांति ही भौगोलिक दूरियों पर आधारित सामाजिक सम्बन्धों और उनके प्रभावों के विश्लेषण पर केंद्रित हो गया । अत: अब निर्वाचन परिणामों का विश्लेषण स्थानपरक (एरियल) के स्थान पर दूरी परक (स्पेसियल) हो गया । इस प्रकार विद्यार्थी का ध्यान स्थिति से हटकर परिस्थिति जन्य प्रभावों के विश्लेषण पर केंद्रित हो गया ।

इसी कारण से नए दौर के निर्वाचन भूगोल की अध्ययन पद्धति को व्यवहारवादी तथा दूरी परक (स्पेसियल-बिहेवरल) अध्ययन पद्धति कहा जाता है । ऐतिहासिक दृष्टि से 1960 के पूर्व चुनावों का भौगोलिक विश्लेषण विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का वस्तुनिष्ठ और अनुभववादी विश्लेषण था । इसमें सैद्धांतिक और समालोचनात्मक (क्रिटिकल) दृष्टि के लिए कोई स्थान नहीं था । इसके विपरीत नया निर्वाचन भूगोल इन दोनों के प्रति निरन्तर सचेत था ।

1960 के दशक के पूर्व की अध्ययन पद्धति को स्थानपरक अध्ययन पद्धति के नाम से जाना जाता है । इस पद्धति के दो प्रकार थे । एक स्थानीय संरचनाओं पर केन्द्रित अध्ययन, तथा दूसरा स्थानीय पारिस्थितिकीय अध्ययन ।

स्थानीय संरचनाओं पर केन्द्रित अध्ययन में अध्ययन का प्रमुख उददेश्य विभिन्न चुनाव क्षेत्रो के समुच्चयित आकडों के आधार पर उनके मतदाताओं की राजनीतिक रुझान का निरूपण करना था । सम्पूर्ण देश अथवा प्रांत के चुनाव क्षेत्रों के क्षेत्रवार आंकड़ों को छाया विधि द्वारा मानचित्र पर अंकित करके सम्बद्ध कड़े में निहित राजनीतिक रुझान का क्षेत्रीय वितरण प्रस्तुत किया जाता था ।

अधिकांश देशों में चुनाव के कड़े अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों के लिए कुल मतदाता संख्या, मतदान करने वालों का वास्तविक प्रतिशत, प्रत्येक दल अथवा प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या ओर कुल हुए मतदान में उस प्रत्याशी या दल का प्रतिशत हिस्सा (अर्थात् प्रत्याशी को प्राप्त समर्थन का कुल प्रतिशत), जीतने वाले प्रत्याशी के विजय मत का अन्तर, तथा निरस्त मतों की संख्या सम्बन्धी सूचना देते हैं ।

इन अलग-अलग सूचनाओं के मानचित्रण के आधार पर मतदाताओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रुझान के स्थानीय प्रारूप का अनुमान होता है । भिन्न-भिन्न राजनीतिक दल अलग-अलग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं अत: यह मान लिया जाता नुऐं कि उनके पक्ष में हुआ मतदान मतदाताओं की तत्सम्बन्धी रुझान का परिचायक है ।

ध्यातव्य है कि चुनाव क्षेत्रों में विजय प्राप्ति के आधार पर किया गया मानचित्रीकरण हमें यह नहीं बता सकता कि किसी क्षेत्र में दल विशेष के जनसमर्थन का वास्तविक स्तर क्या है ? कोई क्षेत्र विशेष विजयी दल का चुनावी गढ़ है अथवा दल के प्रत्याशी की विजय मत विभाजन अथवा ऐसे ही किन्हीं अन्य सामयिक कारणों से हुई है ।

सामान्यतया पचास प्रतिशत से अधिक समर्थन वाले क्षेत्र किसी भी राजनीतिक दल के गढ़ माने जा सकते हैं क्योंकि वहां दल का प्रत्याशी दल के प्रभाव के आधार पर विजयी हुआ माना जा सकता हैं । इससे कम मतदान प्रतिशत से प्राप्त विजय बहुधा सामयिक कारणों से प्राप्त विजय होती है इनमें विपक्ष के मतों का विभाजन सर्वप्रमुख है । आगामी चुनाव में विपक्षी दलों में चुनावी समझौता हो जाने की स्थिति में परिणाम सर्वथा भिन्न हो सकता है ।

उदाहरणार्थ 1998 के लोक सभा चुनाव में महाराष्ट्र में शिव सेना-भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन को प्राप्त समर्थन का प्रतिशत 1996 के लोकसभा चुनाव में उसे प्राप्त समर्थन की तुलना में अधिक था परन्तु चूंकि 1998 में विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में संगठित हो गया था अत पहले से अधिक समर्थन पाने के बाद भी शिव सेना-भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन को प्राप्त सीटों की संख्या घट कर आधी हो गई ।

छाया विधि द्वारा मानचित्रीकरण की एक आधारभूत कमी है कि उसके अन्तर्गत राजनीतिक दलों के समर्थन में हुए मतदान के क्षेत्रीय वितरण में गहनता सम्बन्धी सूचना भिन्न-भिन्न प्रतिस्पर्धी दलों के लिए एक ही मानचित्र पर एक साथ नहीं दिखाई जा सकती ।

साथ ही इस विधि से सम्पन्न मानचित्रण दलों के प्रभाव क्षेत्र का क्षेत्रीय विस्तार मात्र दर्शाया जाता है, वितरण की गहनता नहीं । इससे दृश्यामास का दोष उत्पन्न होता हैं, विशेषकर उन प्रांतों में जहां कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यधिक विरल जनसंख्या वाले हैं ।

विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में चुनावी इकाइयां क्षेत्रीय आकार में बहुत बड़ी होती हैं । उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में भरमौर, लाहौलस्पिती, तथा किन्नौर के चुनाव क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के राक तिहाई से अधिक भाग पर फैले हुए हैं ।

छाया विधि द्वारा खीचें गए वितरण मानचित्र से ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि इन क्षेत्रों में विजयी हुआ राजनीतिक दल अत्यधिक व्यापक प्रभाव वाला है जबकि वास्तव में उसे प्रदेश की कुल तीन सीटों पर हो विजय मिली है ।

स्थानपरक पारिस्थितिकीय अध्ययन प्रणाली:

फ्रांस में आन्द्रे सीजफ्रीड के नेतृत्व में विकसित निर्वाचन भूगोल पारिस्थितिकीय विश्लेषण पर आधारित था । इसके अन्तर्गत चुनावी आकड़ों का विश्लेषण विभिन्न प्रकार के स्थान अथवा पारिस्थितिजन्य सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक तत्वों के कार्य-कारण सम्बन्धों के आधार पर किया जाता था ।

इसके अन्तर्गत चुनाव परिणामों से प्राप्त आंकडों के आधार पर राजनीतिक दलों को प्राप्त जन समर्थन के वितरण मानचित्र का चुने हुए आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक तत्वों के वितरण मानचित्रों से तुलना करके दलों के चुनावी समर्थन के जनाधार का विश्लेषण किया जाता था ।

इस कार्य के लिए सामान्यतया मानचित्र अधिचित्रण विधि (मैप ओवर लेचिंग) का प्रयोग होता था । इसके अन्तर्गत विभिन तत्वों के वितरण मानचित्रों के वितरण प्रारूप में समरूपता अथवा उसके अभाव के आधार पर दलों के जनाधार तथा सम्बद्ध तत्व के बीच धनात्मक अथवा ऋणात्मक सम्बन्ध जांचने का प्रयास किया जाता था ।

सीजफ्रीड (1949) द्वारा प्रस्तुत फ्रांस के आर्देचे विभाग में तीसरे जनतंत्र (1871-1940) की अवधि में हुए चुनावों के परिणाम का विश्लेषण इस प्रकार के अध्ययन का आदर्श उदाहरण है । इसमें लेखक ने दलगत जन समर्थन वितरण प्रारूप के मानचित्र और प्रदेश के भूगर्भिक मानचित्र, उच्चावच मानचित्र, उद्योगों के वितरण मानचित्र, जनसंख्या घनत्व वितरण मानचित्र, कृषि के प्रकारों का वितरण मानचित्र, तथा जोत के आकार सम्बन्धी वितरण मानचित्रों के परस्पर अधिचित्रण के आधार पर चुनाव परिणामों का विश्लेषण प्रस्तुत किया था (चित्र 6 .2) ।

लेखक की मान्यता के अनुसार भूगर्भिक संरचना ने उद्योगों के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई थी । औद्योगिक रूप में विकसित प्रदेश घनी जनसंख्या और श्रमिक मतदाता प्रधान क्षेत्र थे अत: इन क्षेत्रों में वामपंथी दलों को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था ।

दूसरी ओर धरातलीय बनावट (उच्चावच) कृषि कार्य के विकास में निर्णायक भूमिका निभाती है । कृषि के बारे में यह जानना भी आवश्यक है कि सम्बद्ध क्षेत्र बड़ी जोत वाले मालिक किसानों वाला है अथवा छोटे-छोटे आकार के जोत वाला निर्वाह कृषिवाला । सामान्यतया सम्पन्न मालिक किसान दक्षिण पंथी विचारों वाले परन्तु श्रमजीवी किसान और छोटी जोत वाले और निर्वाह कृषि करने वाले लोग वामपंथी विचारों वाले होते हैं ।

मानचित्र संख्या 6.2 के अंत में सीजफ्रीड ने अपने विश्लेषण का सार प्रस्तुत करते हुए क्षेत्र में दलों के जनतांत्रिक समर्थन तथा उस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना, तथा उसके धरातलीय स्वरूप, उद्योग, कृषि कर्म, जनसंख्या और जोतों के आकार के परस्पर सम्बन्ध को दर्शाने का प्रयास किया था । इस आधार पर लेखक का निष्कर्ष था कि इन तत्वों में कार्य-कारण सम्बन्ध की निरन्तरता आद्यंत बनी रही थी ।

परिणामस्वरूप जिन चुनाव क्षेत्रों ने 1871 में जिन दलों को समर्थन दिया था वे 1936 तक उन्हीं दलों को यथावत समर्थन दे रहे थे । प्रदेश के 31 चुनाव क्षेत्रों को दल-समर्थन के आधार पर लेखक ने 17 वामपंथी समर्थक, तथा 11 दक्षिण पंथी समर्थक गुटों में बांटा ।

मात्र तीन चुनाव क्षेत्र ऐसे थे जिनके राजनीतिक रुझान में निरन्तरता नहीं थी । इस अध्ययन के आधार पर सीजफ्रीड का निष्कर्ष था कि पारिस्थितिकीय प्रभाव राजनीतिक वरण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं । परन्तु इस आधार पर लेखक को नियतिवाद का समर्थक करार देना गलत होगा । क्योंकि भौतिक तत्वों के साथ-साथ उसने कृषि, उद्योग, जनसंरव्या घनत्व आदि अभौतिक और सामाजिक तत्वों की भूमिका को भी अपने आकलन में महत्वपूर्ण स्थान दिया था ।

पारिस्थितिकीय विश्त्नेषण लम्बे समय तक अध्ययन की महत्वपूर्ण विधा के रूप में विद्यमान रहा । द्वितीय विश्व युद्ध के पहले इस प्रकार के चुनाव विश्लेषण बहुधा अलग-अलग तत्वों के वितरण मानचित्रों के तुलनात्मक दृश्याभास पर आधृत थे ।

अत: उनके निष्कर्षो में मात्रात्मक सत्यापन का अभाव था, और अध्ययन मूलतया वर्णनात्मक था । विश्व युद्ध के बाद इस प्रकार के अध्ययन को मात्रात्मक गुणवत्ता देने का प्रयास हुआ । इस दिशा में अमरीकी भूगोलविद् पीयर्स लेविस (1965) द्वारा प्रस्तुत मिशिगन राज्य के फ्लिंट क्षेत्र के चुनाव परिणामों का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण योगदान था ।

लेखक ने मानचित्रण की सहायता से नीग्रो मूल की जनसंख्या के वितरण और डिमाकटिक पार्टी के पक्ष में पड़े मतों के बीच कार्य-कारण सम्बन्ध दर्शाने का प्रयास किया । लेखक द्वारा खींचे गए मानचित्रों में डेमोक्रटिक पार्टी के पक्ष में पड़े मतों को समभार रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया तथा नीग्रो जनसंख्या का क्षेत्रीय केन्द्रीकरण छाया विधि द्वारा ।

इस मानचित्रण विधि के प्रयोग से डेमोक्रटिक पार्टी को मिले मतों और नीग्रो मतदाताओं की संख्या के बीच धनात्मक सम्बन्ध आसानी से स्थापित हो गया । यद्यपि लेविस की अध्ययन पद्धति मूलत वर्णनात्मक मानचित्रीकरण पद्धति ही थी परन्तु अति लघु क्षेत्रीय चुनाव इकाइयों के मतदान आकड़ों को सरलता से बिन्दु आकड़ों के रूप में प्रयोग करते हुए लेखक ने अपने अध्ययन में मात्रात्मक गुण का समावेश करने में आशातीत सफलता प्राप्त की थी ।

ध्यातव्य है कि समभार मानचित्रण का प्रयोग उन्ही देशों के चुनाव विश्लेषण में सम्भव है जिनमें चुनाव परिणाम अति लघु क्षेत्रीय इकाइयों के आधार पर उपलब्ध हों तथा जहां फिट की भांति जनसंख्या में परस्पर प्रतिस्पधी मानस वाले मतदाताओं का क्षेत्रीय वितरण एक दूसरे से स्पष्टतया पृथक-पृथक हो ।

नए दौर में सामाजिक पारिस्थितिकीय विश्लेषण मुख्यतया विभिन्न प्रकार की ”सहसंबंध” तथा ”समाप्रयण” सांख्यिकीय विधियों के आधार पर होने लगा है । इनका संक्षिप्त परिचय टेलर और जांस्टन (1979) की पुस्तक में उपलब्ध है (सम्बद्ध अंश में पुनर्मुद्रित है) ।

सत्तर के दशक में अमरीकी राजनीतिक समाजशास्त्र के प्रभाव में विभिन्न प्रकार के सामाजिक-आर्थिक तत्वों के सन्दर्भ में किया गया पारिस्थितिकीय विश्लेषण निर्वाचन भूगोल के अध्ययन का मुख्य विषय बन गया था और राजनीतिक समाजशास्त्र में प्रयोग की जाने वाली सांख्यिकी विधियों का क्षेत्रीय वितरण के विशेष परिप्रेक्ष्य में अधिकाधिक रूप में प्रयोग किया जाने लगा ।

सांख्यिकीय विधियों (विशेषकर कारक विश्लेषण तथा बहुल समाप्रयण विधियों) के प्रयोग से अब अनेक परस्पर सम्बद्ध तत्वों के मतदान पर होने वाले सम्मिलित ओर पृथक्-पृथक् प्रभावों को मात्रात्मक रूप में निर्धारित करना सम्भव हो गया था । फलस्वरूप अध्ययन के निष्कर्षों की सांख्यिकीय विश्वसनीयता में वृद्धि हुई । इस प्रकार राजनीतिक भूगोल एक ”वैज्ञानिक” अध्ययन बन गया ।

इस प्रकार के विश्लेषण में कुछ मूलभूत चुटिया थीं । उदाहरणार्थ चुनाव परिणामों का सामाजिक पारिस्थितिकीय अध्ययन जनगणना आयोग द्वारा प्रकाशित सामाजिक आकडो के आधार पर किया जाता है । इन आकड़ों के प्रयोग में मुख्य कठिनाई यह है कि अनेक महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में इनमें कोई सूचना नहीं होती । परिणामस्वरूप अध्ययन की विश्वसनीयता अधूरी रह जाती है ।

उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में मतदाताओं के चुनावी निर्णय उनकी ऐतिहासिक स्मृतियों तथा संस्कारों से अनिवार्यत: जुड़े होते हैं । परन्तु जनगणना आयोग के आंकड़ों में इस बारे में कोई सूचना नहीं है, इनका सांख्यिकीय आकलन भी सम्भव नहीं है । दूसरी मूलभूत कठिनाई ”पारिस्थितिकीय त्रुटि” सम्बन्धी है ।

पारिस्थितिकीय त्रुटि:

पारिस्थितिकीय विश्लेषण में विभिन्न तत्वों और मतदान निर्णय के बीच विद्यमान सम्बन्ध का निर्धारण सम्पूर्ण चुनाव क्षेत्र के स्तर पर किया जाता है । वृहद आकार वाले किसी भी क्षेत्र में एक से अधिक सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक दर्शन वाले मतदाता निवास करते हैं ।

अत: उनके मतदान निर्णय एक दूसरे से भिन्न होते हैं । पूरे चुनाव क्षेत्र के स्तर पर किया गया विश्लेषण इस प्रकार के मतदान वैभिन्य को प्रतिबिम्बित नहीं कर सकता । अत: पारिस्थितिकीय अध्ययन के आधार पर सामान्य पाठक बहुधा यह मान लेता है कि जिस चुनाव क्षेत्र से कोई राजनीतिक दल विजयी हुआ है वह उस दल का चुनावी गढ़ है अत: वहां रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अथवा समूह उस दल का समर्थक है ।

वास्तव में स्थिति इसके एक दम विपरीत हो सकती है । इस प्रकार के निष्कर्ष में निहित त्रुटि को ही पारिस्थितिकीय त्रुटि कहते हैं । संक्षेप में जब शोधकर्ता एक स्तर पर किए गए पारिस्थितिकीय विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष को सम्बद्ध स्तर से नीचे अथवा ऊंचे स्तर के लिए लागू करने का प्रयास करता है तो पारिस्थितिकीय त्रुटि उत्पन्न होती है ।

पूरे निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर प्राप्त निष्कर्ष क्षेत्र के प्रत्येक गांव अथवा व्यक्ति के लिए लागू नहीं हो सकते । इस विषय पर अमरीकी विद्वान राबिंसन (1950) ने पथप्रदर्शी योगदान किया था । राबिंसन ने सम्पूर्ण सहसम्बन्ध और पारिस्थितिकीय सहसम्बन्ध का अन्तर समझने की आवश्यकता पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि सम्पूणइ सहसम्बन्ध व्यक्तियों के स्तर पर प्राप्त सहसम्बन्ध है जबकि ”पारिस्थितिकीय सहसम्बन्ध” समुच्चयी इकाइयों के स्तर पर प्राप्त सहसम्बन्ध है ।

अत: जो निष्कर्ष इनमें से किसी एक स्तर के लिए सही है वह दूसरे स्तर के लिए सही नहीं हो सकता । इसी प्रकार एक छोटे से नमूने के आधार पर प्राप्त सहसम्बन्ध निष्कर्ष पूरी जनसंख्या (अर्थात् सम्पूर्ण क्षेत्र) के लिए लागू नहीं किया जा सकता । ऐसा करने से प्रतिस्तरीय (क्रास-लेवल) त्रुटि उत्पन्न होती है ।

प्रत्येक लघु इकाई अन्य ऐसी इकाइयों से अनेक मामलों में भिन्न होती है । अत: किसी लघु क्षेत्र के आधार पर प्राप्त सहसम्बन्ध निष्कर्ष अन्य लघु इकाइयों के लिए उसी सीमा तक सत्य होगा जहां तक कि नमूने के लिए चुनी गई इकाई किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करती है ।

पारिस्थितिकीय त्रुटि का एक अच्छा उदाहरण दासगुप्ता और मॉरिस-जोन्स (1975) ने कर्नाटक (पुराना मैसूर राज्य) से उद्धृत किया है । इस क्षेत्र में जनसंघ के पक्ष में पड़े मतों और मुस्लिम जनसंख्या के वितरण प्रारूप में सहसम्बन्ध का जिला स्तर पर सांख्यिकीय आकलन करने से ऐसा आभास मिलता था कि इन दोनों तत्वों के बीच स्पष्ट धनात्मक सहसम्बन्ध हैं ।

परन्तु हमें मालूम है कि जनसंघ को मुसलमान मतदाताओं का व्यापक समर्थन प्राप्त होने की सम्भावना नहीं थी । अत: यह सांख्यिकीय निष्कर्ष वास्तविकता के विपरीत था । इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए दोनों लेखकों ने स्पष्ट किया है कि जिन जिलों में मुसलमानों की संख्या अधिक थी वहां जनसंघ को अपेक्षाकृत अधिक जनसमर्थन प्राप्त होने का वास्तविक कारण शायद यह था कि जिन स्थानों पर मुसलमान मतदाता पर्याप्त संस्या में विद्यमान थें वहां हिन्दू-मुसलमान पार्थक्य भाव अपेक्षाकृत अधिक उग्र था । अत: स्थानीय हिन्दू मतदाताओं ने हिन्दू समर्थक दल होने के नाते जनसंघ के पक्ष में अधिकाधिक संख्या में मतदान किया ।

अपनी इन अन्तर्निहित कमियों के उपरान्त भी सामाजिक पारिस्थितिकीय विश्लेषण निर्वाचन परिणामों के विश्लेषण के लिए एक अति उपयोगी विधि है । इसके बावजूद कि प्रत्येक मतदाता अपना मत मतपेटी में स्वयं डालता है, राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में हमारे अनुशीलन का वास्तविक केन्द्र व्यक्तिगत मतदाता न होकर स्थानीय सामाजिक समष्टि होती है ।

इस दृष्टि से छोटी-छोटी स्थानीय इकाइयों के आधार पर निर्वाचन व्यवहार के विश्लेषण का अपना विशेष महत्व है । वैसे भी भारत जैसे पुरानी संस्कृति वाले तथा सांस्कारिक बन्धन प्रधान देश में (विशेषकर ग्रामीण अंचलों में) पारिवारिक इकाइयों तथा अल्पसंख्यक और जातीय समूहों में सामूहिक मतदान निर्णय की प्रथा आज भी विद्यमान हैं अत: ऐसे क्षेत्रों मे पारिस्थितिकीय विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक-राजनीतिक संचेतना के बारे में महत्वपूर्ण अंतदृष्टि प्राप्त हो सकती है ।

परन्तु पारिस्थितिकीय अध्ययन की गुणवता और सफलता की अनिवार्य शर्त यह है कि जिन क्षेत्रीय इकाइयों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है उनमें तथा जनगणना आयोग द्वारा प्रकाशित आकड़ों में प्रयुक्त आधारभूत क्षेत्रीय इकाइयों में समरूपता विद्यमान हो । इसके अभाव में पारिस्थितिकीय सहसम्बना के निष्कर्ष वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अनुमान नहीं दे सकेंगे ।

साठोत्तर काल का निर्वाचन भूगोल: नवीन अध्ययन पद्धतियां:

साठ के दशक के अन्त तक मानव भूगोल प्रमुख रूप से सामाजिक व्यवहार के क्षेत्रीय प्रारूपों के अध्ययन और विश्लेषण पर केन्द्रित हो गया था । अत: निर्वाचन भूगोल के अध्ययन में स्थानपरक (एरियल) विश्लेषण के स्थान पर मतदाता के क्षेत्रीय (अर्थात् दूरी परक) सामाजिक सम्बन्धों के चुनाव व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन पर केन्द्रित हो गया ।

दूसरे शब्दों में अब विद्यार्थी की दृष्टि ”स्थान” के बदले स्थिति जन्य प्रभावों पर केन्द्रित हो गई । मतदाता के अपने निवास और कार्य क्षेत्र के अन्य मतदाताओं और उसको प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में सापेक्ष स्थिति (रिलेटिव लोकेशन) से सम्बद्ध सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण अब निर्वाचन भूगोल के अध्ययन का मुख्य केन्द्र बन गया ।

काक्स, रेनाल्ड्स, और जांस्टन जैसे अनेक अध्येता साठ के दशक के पूर्व के भौगोलिक अध्ययन की मूलभूत कमी की ओर ध्यान खींचते हुए रेखांकित करने लगे थे कि सीजफ्रीड की परिपाटी के शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले चुनाव क्षेत्र के चुनाव परिणामों का विश्लेषण क्षेत्र विशेष को उसके परिवेश से पूरी तरह काट कर करते थे क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार मतदाताओं का मतदान निर्णय प्रत्येक क्षेत्र की अन्तर्निहित विशेषताओं का परिणाम था ।

अत: मतदान क्षेत्र के मतदाताओं पर पड़ने वाले बाह्य प्रभाव, उस क्षेत्र की स्थिति सापेक्षता, और उसके परिवेशजन्य प्रभाव इन अध्येताओं की दृष्टि क्षेत्र से बाहर थे । रेनाल्डस और आर्चर (1969) के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन शोधकर्ताओं की सोच के अनुसार किसी प्रदेश के भिन्न-भिन्न चुनाव क्षेत्र किसी बोतल में भरी हुई कांच की गोलियों के समान थे जिनमें से किसी एक गोली को निकालने से बोतल में रखी शेष गोलियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

क्षेत्रीय इकाइयों का अस्तित्व और उनकी पहचान परिस्थिति सापेक्ष हैं और यह मूलभूत यथार्थ सम्बद्ध क्षेत्रों के निवासियों की विचार पद्धति को गहराई से प्रभावित है । परन्तु निर्वाचन भूगोल के अध्ययन में आए इस दृष्टि परिवर्तन से विश्लेषण करने की पद्धति में कोई बड़ा अन्तर नहीं आया । मात्रात्मक अथवा सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग और बहुपक्षीय (मल्टीवैरिएट) विश्लेषण पहले की भांति ही अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे ।

मूलभूत अन्तर अध्ययन की परिदृष्टि अर्थात् वस्तुस्थिति को देखने और समझने के तरीके में निहित था । 1960 के पहले स्थितिजन्य प्रभावों का विश्लेषण अध्ययन का मुख्य केन्द्र था । परन्तु सत्तर के दशक में अध्ययन क्षेत्रपरक सामाजिक सम्बन्धों, दैनिक जीवन के विभिन्न दिशा निर्देशों, तथा अन्तरक्षेत्रीय और विभिन्न समूहों को आपस में जोड़ने वाले और पड़ौसजन्य प्रभावों के विश्लेषण पर केन्द्रित हो गया ।

अर्थात् शोधकर्ता का ध्यान दूरीपरक व्यक्तिगत रिश्तों, निवास स्थान तथा कार्य क्षेत्र के प्रभाव तथा अन्तरक्षेत्रीय सम्बन्धों का मतदाता के मतदान निर्णय पर पड़ने वाले प्रभावों पर केन्द्रित हो गया । काक्म (1969) ने मतदान निर्णय की दृष्टि से प्रत्येक मतदाता को राजनीतिक सूचना प्रवाह में एक बिन्दु (नोड) के रूप में चित्रित किया है । व्यवहार के स्तर पर प्रत्येक मतदाता का मतदान निर्णय और प्रवाह तंत्र में उसकी स्थिति परस्पर सम्बद्ध तत्व हैं ।

प्रत्येक मतदाता इस सूचना प्रवाह तंत्र में तीन स्तरों पर क्रियाशील होता है:

(1) सूचनाओं के प्रेषक के रूप में,

(2) प्राप्त सूचनाओं के संसाधक के रूप में, तथा

(3) अन्य सूचना केन्द्रों से सूचनाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में । सूचना प्रवाह तंत्र के विभिन्न बिन्दु समान महत्व के नहीं होते क्योंकि इनमें से कुछ मतदाता अपने ज्ञान और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर अधिक प्रभावी सूचना प्रेषक तथा संसाधक हें अत उनके सम्पर्क में आने वाले उनके विचारों से प्रभावित होते हैं ।

साथ ही प्रत्येक सूचना प्रेषक और संसाधक की अपनी सामाजिक रुझान तथा पूर्वग्रह (बायस) होते हैं अत: उसके द्वारा प्रेषित सूचना इनसे स्वभावतया प्रभावित होती है ।

काक्स ने मतदान निर्णय को प्रभावित करने वाली चार भिन्न-भिन्न पूर्वग्रह स्थितियों की चर्चा की है:

(1) भौगोलिक दूरी जनित पूर्वग्रह इसका तात्पर्य है कि किन्हीं दो मतदाताओं के बीच का अन्तरसम्बन्ध उनके बीच स्थित भौगोलिक दूरी पर निर्भर है ।

(2) परिचयवृत्त पूर्वग्रह इसके अनुसार दो मतदाताओं के बीच परस्पर सम्बन्ध का स्वरूप और उसकी गहनता इस बात पर निर्भर है कि वे एक ही सामाजिक परिचय समूह के अंग हें । यह भागीदारी जितनी ही अधिक होगी एक के मतदान निर्णय पर दूसरें के प्रभाव की सम्भावना उतनी ही अधिक होगी ।

(3) आरोपित क्षेत्र पूर्वग्रह (फोर्स्ड फील्ड बायस) इसका तात्पर्य है कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सम्पन्नता, अथवा राजनीतिक प्रभाव आदि के कारण कुछ व्यक्ति मतदान निर्णय को प्रभावित करने में अधिक सक्षम हैं । पुराने राजघरानों, बड़े उद्योगपतियों, धनी जमींदारों, तथा धर्मगुरुओ का चुनावी महत्व इन्हीं कारणों से अधिक है ।

(4) पारस्परिकता पूर्वग्रह (रेसिप्रासिटी बायस) जिसके अनुसार दो मतदाताओं (समाचार प्रेषक और समाचार संसाधको) के बीच का सम्बन्ध उनकी परस्पर रिश्तेदारी पर निर्भर है । अत: पति-पत्नी, गुरु-शिष्य, तथा सहउद्यमी एक दूसरे के निर्णयों को प्रभावित करने में अधिक सक्षम होते हैं । निर्वाचन भूगोल की व्यवहारवादी-तथा-क्षेत्रपरक अध्ययन धारा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्वों के क्षेत्रीय, सम्पर्क और विस्तार का मतदान के क्षेत्रीय प्रारूप पर पड़ने वाले प्रभावों के विश्लेषण पर केन्द्रित थी ।

अत: इस धारा के अन्तर्गत किए गए प्रयासों को समूह-सदस्यता विश्लेषक अध्ययन की संज्ञा दी गई है क्योंकि प्रत्येक लघु सामाजिक इकाई समाचार प्रवाह व्यवस्था की एक गौण उपव्यवस्थात्मक इकाई है, तथा उस इकाई के सदस्यों का मतदान व्यवहार उसमें संचरित होने वाले सूचना प्रवाह का परिणाम है । इस अध्ययन धारा के अन्तर्गत किया गया अध्ययन दो वर्गो में विभक्त किया जा सकता है एक, पड़ोस प्रभाव अध्ययन तथा दूसरा मित्र-और-पड़ोसी प्रभाव अध्ययन ।

पड़ोस प्रभाव अध्ययन समूह सदस्यता के निर्वाचन निर्णय पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन में दो प्रकार के पड़ोस प्रभाव मुख्य हैं निवास स्थान सम्बन्धी साहचर्य तथा कार्य स्थान सम्बन्धी प्रभाव । भूगोल के विद्यार्थियों ने निवास स्थान सम्बन्धी सम्पर्क प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया है ।

चुनाव परिणाम के अध्येता इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय समर्थन का प्रारूप समाज के परस्पर प्रतिस्पर्धी गुटों (जाति धर्म अथवा भाषा तथा पेशे और आय के आधार पर संगठित समूहों) के क्षेत्रीय वितरण प्रारूप से सीधे तौर पर जुड़ा है ।

इस प्रकार का वर्ग समूह केन्द्रीकरण नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, विशेष कर आय वगइ के आधार पर होने वाला आवासीय केन्द्रीकरण । परन्तु सम्पन्नों तथा विपन्नों के अपने अलग-अलग आवासीय क्षेत्रों में भी जातीय तथा धार्मिक विभेदों के आधार पर छोटे-छोटे आवासीय अस्तित्व में आ जाते हैं ।

मतदान निर्णय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इन छोटी-छोटी सामाजिक इकाइयों की पहचान करना कठिन नहीं है । परन्तु पड़ोस क्षेत्र के निर्वाचन निर्णय पर पड़ने वाले प्रभाव के सवींगीण और यथार्थपरक विश्लेषण के लिए तणमूल स्तर पर गहन सर्वेक्षण आवश्यक है ।

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत 1944 में तीन अमरीकी समाजशास्त्रियों लज़ारसफेल्ड बेरेलसन और गॉडेट ने उस वर्ष होने वाले अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं के चुनाव निर्णय के विकास की प्रक्रिया जानने के उद्देश्य से एक ही क्षेत्र के मतदाताओं का थोड़े-थोड़े अन्तराल पर बार-बार सर्वेक्षण करने की योजना के सम्पादन से किया था ।

इस सर्वेक्षण के लिए लेखकों ने ओहायो प्रान्त की काउण्टी का चुनाव किया था क्योंकि उनके अनुसार यह क्षेत्र मतदान की दृष्टि से पूरे संयुक्त राज्य अमरीका की राजनीतिक संचेतना का प्रतिनिधि था । मई से लेकर नवम्बर तक छ: सौ चुनिन्दा मतदाताओं का प्रतिमाह मतसर्वेक्षण किया गया । अन्तिम सर्वेक्षण निर्वाचन सम्पन्न होने के ठीक बाद किया गया था जिससे कि मतदाताओं के विचार परिवर्तन और अन्तिम निर्णय की प्रक्रिया का सही आकलन मिल सके ।

सर्वेक्षण केवल रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेट प्रत्याशियों पर ही केन्द्रित था । इस सर्वेक्षण के परिणाम का विद्वत् समाज मे व्यापक स्वागत हुआ । आठ वर्ष बाद बेरेलसन, लजारसफेल्ड और मैक्फ़ी (1954) ने न्यूयार्क प्रांत के एल्मीरा नगर में इसी प्रकार का दूसरा प्रयास किया । इस सर्वेक्षण पद्धति को पुनसइवेंएक्षण पद्धति के नाम से जाना जाता है ।

पुनर्सर्वेक्षण पद्धति अत्यधिक खर्चीली और दुष्कर है । कर इसलिए कि एक ही मतदाता समूह को छह सात महीने तक सर्वेक्षण के लिए राजी रखना अत्यधिक कठिन है । धनी देशों में भी शोध कार्य के लिए इतना धन प्राप्त करना बहुत कठिन है । यही कारण है कि अन्य शोधकर्ताओं ने इस दिशा में प्रयास नहीं किए ।

परन्तु सर्वेक्षण विधि की उपयोगिता सर्वमान्य है । अत: खर्च सीमित रखने की दृष्टि से एकल सर्वेक्षण के आधार पर मतदान निर्णय का आकलन करने की पद्धति प्रचार में आई । परन्तु सामान्य शोधकर्ता अकेले सर्वेक्षण के लिए भी उपयुक्त साधन प्राप्त करने में बहुधा असमर्थ होता है ।

परिणामस्वरूप समुच्चयी प्रारूप (ऐग्रीगेट पैटर्न) विश्लेषण का प्रचार बढ़ा । इसके अन्तर्गत विद्यार्थी छोटी-छोटी सामाजिक इकाइयों की पहचान करके उनके लिए प्रकाशित जनगणना आकड़ों के आधार पर मतदान निर्णय पर पड़ोस प्रभाव के आकलन का प्रयास करता है ।

भूगोल में मुख्यत इसी प्रकार के अध्ययन का प्रचार हुआ । इस प्रकार के अध्ययन में पारिस्थितिकीय अध्ययन में प्रयोग की जाने वाली सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग होता है । इस प्रकार के अध्ययन की प्रमुख उपयोगिता यह है कि सम्बद्ध राजनीतिक दलों को अपने समर्थन के गड़ों तथा अपेक्षाकृत कमजोर प्रभाव वाले क्षेत्रों की स्थिति का अनुमान लग जाता है अत वे अपने चुनाव प्रचार अभियान को तदनुरूप दिशा प्रदान कर सकते हैं ।

मित्रों- और-पड़ोसियों के प्रभाव का विश्लेषण चुनाव परिणामों के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट है कि किसी प्रत्याशी के पक्ष में हुए मतदान का प्रतिशत उसके निवास और कार्य क्षेत्रों के समीप की बस्तियों में अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों के मतदाता उसके मित्र और पड़ोसी होते है अत: उसके पक्ष में मतदान करते हें ।

इस प्रकार के मतदान निर्णय को ”मित्र-और-पड़ोसी प्रभाव” मतदान के नाम से जाना जाता है । निर्वाचन अध्ययन के साहित्य में इसका अध्ययन सर्वप्रथम अमरीकी विद्वान वी.ओ. की ने अपनी पुस्तक: सदर्न पोलिटिक इन स्टेट: एण्ड नेशन (1949) में प्रस्तुत किया था ।

की ने रेखांकित किया कि प्रान्तीय सदनों के लिए हुए चुनावों में प्रत्याशी बहुधा अपने गृह प्रदेश (काउण्टी) तथा पास के प्रदेशों में अधिक समर्थन प्राप्त करते हैं । इससे दो प्रकार का निष्कर्ष निकलता है । पहला, मतदाता अपने स्थानीय हितों की सुरक्षा की दृष्टि से एक जाने पहचाने मित्र अथवा पड़ोसी प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहता है तथा दूसरा, ऐसा मतदान व्यवहार इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि सम्बद्ध क्षेत्र में स्थायी राजनीतिक संचेतना का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप मतदान निर्णय राजनीतिक आस्था के स्थान पर जान-पहचान और जातीय आधार पर लिया जाता है ।

यही कारण है कि पुरानी जनतांत्रिक परम्परा तथा दो प्रधान दलों वाले देशों (उदाहरणार्थ ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका) में ऐसे मतदान के उदाहरण कम मिलते हैं । इस दृष्टि से न्यूयार्क प्रान्त की डचेस काउण्टी का उदाहरण ऐतिहासिक महत्व का है । अमरीकी इतिहास के अतिप्रतिष्ठित डेमोक्रैट राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कलिन रूजवेल्ट इसी काउण्टी के निवासी थे ।

परन्तु डचेस काउण्टी लम्बे अरसे से रिपब्लिकन राजनीतिक संचेतना की समर्थक रही थी । परिणामस्वरूप मतदाताओं ने अपनी सबसे प्रतिष्ठित संतान रूजवेल्ट को भी समर्थन देने से इकार कर दिया क्योंकि वे डेमोक्रैटिक पार्टी के प्रत्याशी थे ।

राजनीतिक भूगोल के विद्यार्थियों ने इस प्रकार के मतदान निर्णय को दूरीजन्य प्रभाव में हास वाली (डिस्टैंस-डिकेय) संकल्पना के अन्तर्गत विश्लेषित किया है । अर्थात् निवास स्थान से दूर जाने पर समर्थन के स्तर में उत्तरोत्तर हास का कारण प्रत्याशी ओर मतदाता के बीच परस्पर बढ़ती हुई सामाजिक दूरी का परिणाम है ।

ऐसे अध्ययन का एक भारतीय उदाहरण दीक्षित और सिंह (1993) में उपलब्ध है । यहाँ स्पष्ट किया गया हैं कि भारत में इस प्रकार का मतदान व्यवहार केवल स्थानीय निकायों के चुनावो में ही निर्णायक भूमिका निभा सकता है क्योंकि इस स्तर के चुनावों में मतदान क्षेत्र छोटे आकार के होते हैं अत: मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी को जानता है ।

तथा मतदाताओं की संख्या सीमित होने के कारण इस प्रकार के मतदान से मतदान के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की पूरी सम्भावना रहती है । विधान सभा अथवा लोक सभा चुनावों में बहुधा निर्दलीय और अपेक्षाकृत शिथिल जनाधार वाले प्रत्याशियों के जनसमर्थन प्रारूप में इस प्रकार के मतदान का योगदान स्पष्टतया परिलक्षित होता है ।

प्रतिनिधित्व का भूगोल: चुनाव क्षेत्रों की क्षेत्रीय संरचना:

प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए सम्पूर्ण देश अथवा प्रांत को अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में विभक्त किया जाता हैं जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र के मतदाता निर्दिष्ट संख्या में प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें । क्षेत्रों की यह संरचना, अर्थात् उनके परिसीमन का आधार, चुनाव की प्रक्रिया और उसके परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । यदि परिसीमन न्यायसंगत और मान्य सिद्धान्तों के अनुसार न हुआ हो तो मतदान परिणाम दोषपूर्ण हो जाता है ।

अत: दलों के जनसमर्थन ओर प्रतिनिधित्व के स्तरों में बेमेल अन्तर आ जाता है जिससे जनतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है । चुनाव क्षेत्रों के दोषपूर्ण परिसीमन को निर्वाचन दुरूपयोग (एलेक्टोरल एब्यूज़) की संज्ञा दी गई है । वह पूर्वग्रह जिसके आधार पर परिसीमन किया गया है उसे चुनावी पूर्वग्रह (एलेक्टोरल बायस) कहते हैं ।

परिसीमन में निहित पूर्वग्रह का अनुमान विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में किसी दल को प्राप्त मतों तथा उसके प्रत्याशियों को मिले कुल प्रतिनिधित्व के स्तरों के बीच के अन्तर के आधार पर किया जाता है । उदाहरणार्थ यदि किसी दल को कुल 50 प्रतिशत जन समर्थन प्राप्त हे परन्तु सदन में उसे कुल 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व ही मिला है तो इसे ऋणात्मक पूर्वग्रह कहते हैं । इसके विपरीत यदि किसी दरन के कुल जनसमर्थन का स्तर 40 प्रतिशत है परन्तु उसके प्रतिनिधित्व का स्तर 50 प्रतिशत तो यह धनात्मक पूर्वग्रह हुआ । दोनों ही उदाहरणों में पूर्वग्रह का स्तर दस प्रतिशत है ।

चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के कारण उत्पन्न दूषण दो प्रकार का होता है । एक भिन्न-भिन्न जातीय संरचना वाले क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न मतदाता आकार वाले चुनाव क्षेत्रों के निर्माण के आधार पर, तथा दूसरा, चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या समान होते हुए भी क्षेत्रीय सीमाओं के दोषपूर्ण परिसीमन के आधार पर ।

पहले प्रकार के दूषण को आवण्टन का दोष (माल अपोरशनमेण्ट) तथा दूसरे को सीमांकन दोष (जैरीमेन्डरिंग) कहते हैं । आवण्टन का दोष बहुधा विरल जनसंख्या वाले कृषि प्रदेशों तथा सघन जनसंख्या वाले नगरीय आवादी प्रधान नई दुनियां के देशों में पाया जाता है ।

आस्ट्रेलिया इसका एक अच्छा उदाहरण है । इस देश का विशाल आन्तरिक क्षेत्र अत्यधिक विरल जनसंख्या और वृहद् आकार वाले कृषि फार्मों वाला प्रदेश है । यदि इन क्षेत्रों में चुनाव क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों वाले चुनाव क्षेत्रों के बराबर मतदाता संख्या वाला बनाया जाए तो संसद में कृषि हितों का प्रतिनिधित्व नगण्य हो जाएगा ।

देश की अर्थव्यवस्था में कृषि और अन्य प्राथमिक उद्योगों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना सही नहीं होगा । अत देश के राजनायकों ने कृषि प्रधान आन्तरिक क्षेत्रों के चुनाव क्षेत्रों को अपेक्षाकृत छोटे जनसंख्या आधार वाला बनाने का निर्णय लिया है ।

इस क्षेत्र को प्राय सभी स्थान कृषि समर्थक, कण्ट्री पार्टी के पक्ष में जाती हैं । इसके विपरीत तटीय प्रदेशों के नगरीय तथा उपनगरीय सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहां कि देश की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, प्रत्येक चुनाव क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत अधिक मतदाता संख्या वाला होता है ।

इन क्षेत्रों में लेबर तथा कंजरवेटिव पार्टियां मुरव्य प्रतिद्वन्दी है, और अधिकांश सीटें बहुधा लेबर पार्टी के पक्ष में जाती हैं । परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर कंजरवेटिव पार्टी तथा कण्ट्री पार्टी के बीच आपसी समझौते के परिणामस्वरूप समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर रार पचास प्रतिशत से अधिक जन समर्थन प्राप्त करने के बावजूद लेबर पार्टी सत्ता से विमुख रह जाती है ।

इस प्रकार के आवण्टन के परिणामस्वरूप नगरीय और ग्रामीण (अत: श्रमिकों और कृषकों के) मतों का सापेक्षिक महत्व असमान हो जाता है । कृषि प्रधान क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत कम मतों के आधार पर अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं ।

आबण्टन के आधार पर चुनावी दूषण को हम दो परस्पर प्रतिस्पर्धी दलों वाले एक काल्पनिक प्रदेश के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं । मान लीजिए कि ये दोनों, पूर्वी और पश्चिमी दल, क्रमश: प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में विशेष रूप में प्रभावी हैं, और पूरे प्रदेश से कुल पांच प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना है ।

ऐसे में यदि पूर्वी क्षेत्र को 100 मतों वारने तीन चुनाव क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाए, तथा पश्चिमी क्षेत्र को 150 मतों वाले दो चुनाव क्षेत्रों में तो पूर्वी दल अपने गढ से तीन प्रतिनिधि निर्वाचित कर लेगा जबकि कुरन उतने ही मतों का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद प्रतिपक्षी पश्चिमी दल मात्र दो प्रतिनिधियों को ही सदन में भेज पाएगा ।

ऐसी स्थिति में यदि पश्चिमी दल की तरफ मतदाताओं का दस प्रतिशत का धनात्मक झुकाव (स्विंग) हो जाए तब भी दोनों दलों के प्रतिनिधित्व के स्तर में कोई अन्तर नहीं आ सकता । देखिए चित्र संख्या

(6.3) ।

जेरीमेण्डरिंग शब्द का निर्माण संयुक्त राज्य अमरीका के प्रान्त मसाचूसेटस में 1812 में गवर्नर रहे एल्ब्रिज जेरी के नाम के आधार पर हुआ है । इसका तात्पर्य चुनाव क्षेत्र की सीमाओं के दोषपूर्ण परिसीमन के माध्यम से प्रतिपक्ष के जनसमर्थक क्षेत्रों को इस प्रकार के विभाजन से है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिपक्षी दल को कुछ थोड़े चुनाव क्षेत्रों में बहुत अधिक वहुमत प्राप्त हो जाए परन्तु शेष क्षेत्रों में कहीं भी उसके समर्थन का स्तर 50 प्रतिशत तक न पहुंच सके ।

अमरीका में उस समय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण समान जनसंख्या के आधार पर होता था परन्तु क्षेत्रों की सीमाओं का परिसीमन, उनका वास्तविक स्वरूप निर्धारण, राज्यों के गवर्नरों के अधिकार क्षेत्र में था । 1812 के प्रादेशिक स्तर चुनाव में गवर्नर रनेरी ने प्रतिपक्ष के मतों को विभाजित करने के उद्देश्य से इतनी टेढ़ी-मेढ़ी सीमाओं वाले क्षेत्रों का निर्माण किया कि इसके परिणामस्वरूप उनका अपना दल, रिपब्लिकन-डेमोक्रैट पार्टी, 50,176 मत प्राप्त कर कुल 29 क्षेत्रों में विजयी रहा जबकि प्रतिपक्षी दल, फेडरलिस्ट पार्टी, कुल 51,766 मत प्राप्त करने के बावजूद मात्र 11 क्षेत्रों में ही विजय प्राप्त कर सकी ।

उसी समय से इस प्रकार के दोषपूर्ण चुनाव क्षेत्र परिसीमन को जेरीमैण्डरिंग के नाम से जाना जाता है । यह शब्द दो भिन्न-भिन्न शब्दों के संयोग से बना है: जेरी (गवर्नर एलब्रिज जेरी के नाम से) तथा मैण्डर (जोकि सलामैण्डर शब्द से लिया गया है) ।

सलामैंण्डर एक मिथक जीव था जोकि परम्परागत विश्वास के अनुसार आग खाता था । इस दोष को भी दो दलों वाले उसी प्रकार के काल्पनिक प्रदेश के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हें । नीचे दिए गए चित्र (6.4) में पक्षपात रहित और पक्षपातपूर्ण परिसीमन प्रदर्शित है ।

चित्र 6.3 ए में पूरे प्रदेश को बिना किसी भेदभाव के चार अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में वांटा गया है । परिणामस्वरूप पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों ही दलों के समर्थन क्षेत्र समान रूप में अलग-अलग क्षेत्रों में विभक्त हैं । परिणामस्वरूप दोनों दलों को समान स्तर का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है ।

इसके विपरीत चित्र 6.3 बी में यद्यपि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र समान मतदाता संख्या वाला है परन्तु चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं इस प्रकार अंकित की गई हैं कि पश्चिमी दल कुल 310 मत प्राप्त करने के बाद भी केवल एक प्रतिनिधि ही निर्वाचित कर पाया है जबकि प्रतिपक्षी पूर्वी दल मात्र 300 मतों के आधार पर अपने तीन प्रतिनिधियों को सदन में भेजने में सफल हुआ है ।

भारत में चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करने का कार्य एक स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा किया जाता है । अत उनके परिसीमन में पक्षपात र्को सम्भावना नहीं रहती । हमारे यहां लोक सभा तथा विधान सभा दोनों के ही चुनाव क्षेत्र आकार में काफी वृहद् होते हैं अत: भेदभाव की सम्भावना कम हो जाती है । परन्तु स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु बनाए गए चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण में इस प्रकार की सम्भावना हमेशा बनी रहती है ।

परन्तु चुनाव क्षेत्र परिसीमन प्राधिकरण के निष्पक्ष कार्य पद्धति के उपरान्त भी विभिन्न क्षेत्रों के चुनाव क्षेत्रों के जनसंख्या आकार में पर्याप्त अन्तर विद्यमान है । इसका प्रमुख कारण यह है कि लोक सभा तथा विधान सभाओं की सदस्य संख्या 1971 के स्तर पर ही बनाए रखा गया है ।

पिछले करीब तीस वर्षो में विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या विकास की दर एक दूसरे से बहुत भिन्न रही हे । अत: इस अवधि में कुछ चुनाव क्षेत्रों की जनसंख्या का आकार औरों की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है । परिणामस्वरूप एक ही प्रदेश के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के जनसंख्या आकार में अत्यधिक अन्तर आ गया है ।

उदाहरणार्थ 1991 के लोक सभा चुनाव के समय दिल्ली की कुल मतदाता संख्या करीब 60 लाख थी । 1996 के लोक सभा चुनाव में यह संख्या बढ़ कर 80 लाख हो गई थी । परन्तु विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि का दर समान नहीं था । परिणामस्वरूप 1996 में बाहरी दिली चुनाव क्षेत्र में कुल 282 लाख तथा पूर्वी दिल्ली में 22.2 लाख मतदाता थे ।

इन दोनों चुनाव क्षेत्रों की तूलना में चाँदनी चौंक में मतदाताओं की कुल संख्या मात्र तीन लाख साठ हजार थी, तथा दिल्ली सदर, करोल बाग तथा नई दिल्ली प्रत्येक में करीब पांच लाख । परिणामस्वरूप 1996 के लोक सभा चुनाव में जहां बाहरी दिल्ली से कुल 138 लाख के मतदान के आधार पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित हुआ था वहीं चांदनी चौक से मात्र दो लाख सत्तर हजार के मतदान के आधार पर एक लोक सभा सदस्य चुना गया । इस प्रकार चांदनी चौक और बाहरी दिल्ली के मतदाताओं के मत का मूल्य 15 के अनुपात में हो गया । अर्थात् बाहरी और पूर्वी दिल्ली में मतों का अत्यधिक अवमूल्यन हुआ है ।

व्यवहारवादी और मात्रात्मक निर्वाचन भूगोल का संकल्पनात्मक आधार:

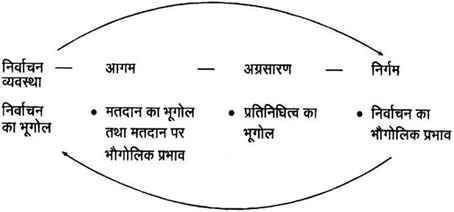

राजनीतिक समाजशास्त्रियों के अनुसार आधुनिक राज्य इकाई मूलतया एक आगत-निर्गत व्यवस्था (इनपुट-आउटपुट सिस्टम) है (ईस्टन, 1965) । इस आधार पर निर्वाचन परी सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन भागों में बांट कर देखी जा सकती है ।

मतदान निर्णय की प्रक्रिया और उसको प्रभावित करने वाले तत्व तथा मतदान का क्षेत्रीय प्रारूप इस व्यवस्था के आगतात्मक तत्व हैं । ये तत्व संसद की दलगत संरचना, विभिन्न दलों के बीच सत्ताधिकार के संघर्ष का स्वरूप तथा आगामी वर्षों में देश आर्थिक और सामाजिक विकास की दशा के निधरिण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

चुनाव व्यवस्था के आगतात्मक तत्वों के अन्तर्गत सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन, और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न सामाजिक तथा राजनीतिक संतोष अथवा असंतोष और आगामी चुनाव पर उसका सम्भावित प्रभाव शामिल है ।

कालान्तर में यह निर्गत चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आगत का कार्य करता है क्योंकि जो मतदाता समूह इन नीतियों तथा इनके कार्यान्वयन से लाभान्वित हैं वे शासक दल के समर्थक बन जाते हैं तथा जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है वे या तो उसके विरोधी हो जाते हैं अथवा तटस्थ और उदासीन रुख अपना लेते हैं ।

सरकार द्वारा पारित नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन से उत्पन्न मतदाता संतोष और असंतोष चुनाव की प्रक्रिया में प्रति पुष्टि (फीडबैक) की भूमिका निभाते हैं । यह प्रति पुष्टि चुनाव प्रक्रिया को निरन्तरता प्रदान कर अगले चुनाव के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है (देखिए चित्र 6.5) ।

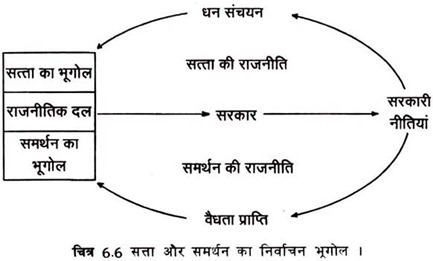

आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति के दो पृथक्-पृथक् परन्तु परस्पर सम्बद्ध स्तर हैं । एक सत्ता की राजनीति (जो कि शासक दल के वर्ग संचय सम्बन्धी प्रयासों पर केन्द्रित है), तथा दूसरी व्यापक जन समर्थन की राजनीति । दोनों ही राज्य के अस्तित्व की निरन्तरता के लिए अनिवार्य हैं ।

राजनीतिक दलों का अन्तिम उद्देश्य शासनाधिकार की प्राप्ति है अत: प्रत्येक दल इन दोनों ही स्तरों पर सतत् प्रयत्नशील रहता है । दलों के चुनाव अभियान एक साथ ही दोनों स्तरों पर प्रयासरत होते हें । अनेक कारणों से विश्व की लोकतांत्रिक सरकारें बहुधा सम्पन्न वर्गों की सरकारें होती हैं ।

अत: उनके वर्ग संचयन की राजनीति बहुधा सम्पन्न वर्गो के धन संचयन पर केन्द्रित होती है । धन संचयन उद्योगों की बढ़ोतरी, निवेशित सम्पत्ति पर मिलने वाले लाभांश को सुरक्षा तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में निवेशकों के हितों की सुरक्षा आदि से सम्बद्ध है ।

दूसरी ओर समर्थन की राजनीति का उद्देश्य मतदाताओं के विभिन्न वर्गो में शासक दल की विश्वसनीयता बनाए रखने तथा उसके जनसमर्थन के आधार को और व्यापक बनाए रखना है । व्यापक जनसमर्थन के आधार पर ही शासक दल को वैधता प्राप्त होती हे ।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसमर्थन ही राज्य की सर्वोपरि वैधता है । दोनों स्तरों की राजनीति और तत्सम्बन्धित निर्वाचन प्रक्रियाओं के व्यवस्थात्मक अन्तरसम्बन्ध चित्र 6.6 में निरूपित है ।

निर्वाचन भूगोल और विश्व व्यवस्था का सिद्धान्त:

सत्तर के दशक में निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल की मुख्य पहचान बन गया था तथा पत्र-पत्रिकाओं में इसकी निरन्तर चर्चा होती रही थी । परन्तु शीघ्र ही यह अनुभव किया जाने लगा कि इस विषय पर किया गया अधिकांश शोध कार्य चुनाव परिणामों के क्षेत्रीय प्रारूपों के निरूपण और उन प्रारूपों के स्थानीय सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों के सन्दर्भ में सांख्यिकीय विश्लेषण तक ही सीमित था ।

अर्थात् अध्ययन मुख्यत अलग-अलग क्षेत्रों के वर्णनात्मक निरूपण पर केन्द्रित था और इसमें सैद्धान्तिक परिदृष्टि का नितान्त अभाव था । अत: भारी संख्या में शोध प्रपत्रों के प्रकाशन के बावजूद निर्वाचन भूगोल निर्वाचन की राजनीति के अध्ययन में लगे अन्य समाज वैज्ञानिक विचारकों को प्रभावित करने में असमर्थ रहा ।

1986 में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से टेलर ने इस स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्वाचन भूगोल के अध्ययन में विश्व व्यवस्था परिदृष्टि के समावेश की सिफारिश की । टेलर की मान्यता के अनुसार प्रत्येक देश की राजनीति को एक दूसरे से अलग तथा स्वायत्त प्रक्रिया के रूप में देखना भ्रान्तिमूलक है । आधुनिक युग में सम्पूर्ण विश्व एक ही सन्निहित व्यवस्था का अंग बन गया है ।

परिणामस्वरूप प्रत्येक देश की राजनीति विश्वव्यापी व्यवस्था की हलचलों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में प्रभावित है । आज प्रत्येक देश की यह विवशता बन गई है कि वह अपने देश के सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों को विश्व व्यवस्था की आवश्यकताओं और उस व्यवस्था से उद्भूत दिशा निर्देशों के अनुरूप ढालें ।

आज राजनीति सर्वत्र विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई है । परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के राजनीतिक दल भी विश्वव्यवस्थाजन्य प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते । विश्वव्यवस्था के निरन्तर बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ये दल देश की राजनीति को अपने-अपने आर्थिक दर्शन के अनुरूप समायोजित करने का प्रयास करते हैं ।

अत: विश्व के सभी देशों की राजनीतिक दल व्यवस्था में एक आधारभूत समरूपता दिखाई देती है भले ही इन दलों के नाम भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न हैं । टेलर द्वारा प्रतिपादित निर्वाचन भूगोल के विश्व व्यवस्था सिद्धान्त के अनुसार आज प्रत्येक देश के लिए अपनी राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना आवश्यक हो गया है ।

इसके लिए आवश्यक है कि हर देश अपने यहां निश्चित अन्तराल पर पक्षपात रहित निर्वाचन करवाता रहे । स्वभावजन्य कारणों से लोकतांत्रिक शासन पद्धति एक खर्चीली प्रक्रिया है जो कि केवल उन्नत आर्थिक व्यवस्था वाले सम्पन्न पश्चिमी देशों के लिए ही उपयुक्त है ।

लोकतांत्रिक व्यवस्था की निरन्तरता, केन्द्रीय शासन का स्थायित्व, तथा शासक दल का दुबारा पुनर्निर्वाचित होकर शासनाधिकार प्राप्त करना इस बात पर निर्भर है कि शासक दल अपने जनसमर्थन के आधार को पुनर्वितरण (रिडिस्ट्रीब्यूशन) की राजनीति के आधार पर अगले चुनाव तक संगठित रख सके । अर्थात् शासक दल अपने समर्थक गुटों को दिए गए चुनावी वादों तथा उनके बेहतर भविष्य की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके ।

अविकसित आर्थिक व्यवस्था वाले अफ्रीकी तथा एशियाई देशों के लिए इस प्रकार का पुनर्वितरण अत्यधिक दुष्कर है । यही कारण है कि इन देशों की सरकारों का जीवन बहुधा अल्पकालिक होता है तथा एक ही शासक दल का अगले चुनाव में पुन: चुन कर आना उत्तरोत्तर अधिक कठिन हो गया है ।

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में उपनिवेशवादी व्यवस्था और औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमरीका में इस प्रकार के मुक्त्त वयस्क मतदान के अधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचार आसान कार्य था क्योंकि प्रशासन के पास इतना प्रचुर संसाधन उपलब्ध था कि वह जनता को पुनर्वितरण के द्वारा अगले चुनाव तक प्रसन्न रख सके ।

कालान्तर में वहां लोकतंत्र देश के मानस का अभिन्न अंग बन गया तथा विश्व युद्ध के बाद आए परिवर्तनों के उपरान्त भी उसकी निरन्तरता प्रभावित नहीं हुई । अविकसित तथा आर्थिक दृष्टि से निर्बल देशों में संसाधन विपन्नता के कारण इस प्रकार की राजनीति सम्भव नहीं है । परिणामस्वरूप शासक दल के प्रति मतदाताओं की आस्था उत्तरोत्तर कम हो जाती है और वे अगले चुनाव में किसी दूसरे दल को सत्ता का अवसर देने का निर्णय ले लेते हें ।

अत: टेलर के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था विकासशील देशों में सफल नहीं हो सकती क्योंकि पर्याप्त संसाधनों के अभाव में उनमें पुनर्वितरण की राजनीति नहीं की जा सकती । परिणामस्वरूप विकासशील देशों में हर चुनाव एक नए प्रकार का राजनीतिक दंगल बन जाता है । फलस्वरूप राजनीतिक दल हर चुनाव के समय समयानुसार प्रचार अपने अभियान के मुद्दे परिवर्तित करते रहते हें ।

अत: टेलर के अनुसार विकसित और विकासशील देशों की चुनाव राजनीति एक दूसरे से सर्वथा भिन्न प्रकार की है और उनका तुलनात्मक अध्ययन सम्भव नहीं है । राजनीतिक भूगोल की अपनी पाठ्यपुस्तक में टेलर (1993) ने इस अवधारणा को निर्वाचन प्रक्रिया के विश्व व्यवस्था सिद्धान्त के नाम से पुकारा है ।

इस सन्दर्भ में भारत की चर्चा करते हुए टेलर ने विचार व्यक्त किया कि उसके इस सिद्धान्त के आधार पर:

”भारत एक उदारवादी जनतांत्रिक राज्य नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास पुनर्वितरण की राजनीति के लिए प्रचुर संसाधन उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु देश में नियमित रूप से निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न होते रहे हैं । अत: यदि ब्लाण्डेल का कथन (कि ”भारत विश्व का सबसे बड़ा उदारवादी लोकतंत्र है”) सही है तो भारत एक ऐसा अपवाद होगा जो कि विश्व व्यवस्था व्याख्या को निरस्त कर देगा । अत: भारतीय राजनीति निर्वाचन के विश्व व्यवस्था सिद्धान्त के लिए एक निर्णायक चुनौती हैं” ।

अपने इस सिद्धान्त के सत्यापन के उद्देश्य से लेखक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनावी राजनीति का सविस्तार विश्लेषण किया । इस आधार पर टेलर का निष्कर्ष था कि भारतीय चुनावी राजनीति का स्वरूप पश्चिमी देशों की उदारवादी जनतांत्रिक चुनावी राजनीति से सर्वथा भिन्न है अत: विश्व व्यवस्था सिद्धान्त भारतीय राजनीति के लिए भी समानरूप से लागू है ।

टेलर के अनुसार उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों की यह सामान्य विशेषता रही है कि स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के साथ ही उनके राजनीतिक दलों का व्यापक जनाधार विलुप्त हो जाता है ।

लेखक के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पाया कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के सफल सम्पादन के पश्चात्र अब उसके पास कोई निश्चित जनाधार नहीं रह गया था तो अपने अस्तित्व की सुरक्षा हेतु पार्टी ने अपने को एक समुच्चयी (एग्रीगेटिव) दल के रूप में ढाल लिया जिससे विभिन्न प्रकार के विचारों और आदर्शों वाले लोग कांग्रेस पार्टी की छतरी के नीचे लाए जा सकें । संक्षेप में कांग्रेस पार्टी पश्चिमी लोकतन्त्रों की पार्टियों से भिन्न प्रकार का संगठन है । यह एक दल नहीं अपितु व्यवस्था है, कांग्रेस व्यवस्था (कांग्रेस सिस्टम) ।

इस सम्बन्ध में टेलर का मुख्य तर्क यह था कि पश्चिमी राजनीतिक दलों के विपरीत कांग्रेस पार्टी किन्हीं स्पष्ट सिद्धान्तों ओर आदर्शों के आधार पर स्थायी जन समर्थन प्राप्त करने वाला दल न होकर एक प्रयोजनात्मक उपागम है जो कि समयानुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए समाज के परस्पर प्रतिस्पर्धा समूहों से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास करता रहा है ।

अत: कांग्रेस पार्टी समयानुसार अपने-अपने राजनीतिक आदर्शो और सिद्धान्तों से समझौता करती रही है । अर्थात् इसकी राजनीति सिद्धान्तहीन राजनीति है । इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जनसमर्थन का क्षेत्रीय प्रारूप प्राय प्रत्येक चुनाव के साथ परिवर्तित होता रहा है, तथा इसमें किसी सामान्य (नॉर्मल) अर्थात् स्थायी प्रारूप का दर्शन करना सम्भव नहीं है ।

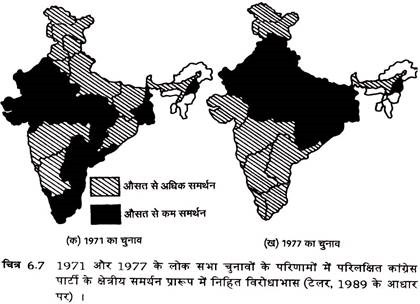

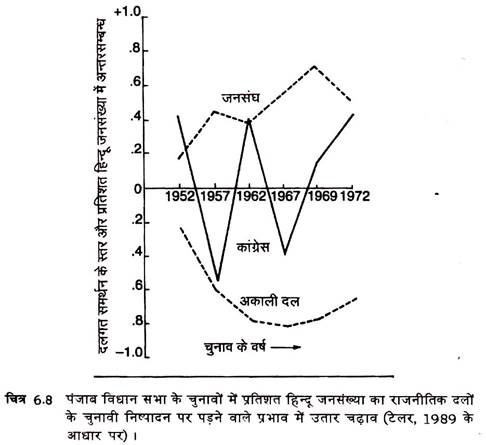

अपने इस तर्क के सत्यापन हेतु लेखक ने (1) पंजाब प्रांत के विधान सभा चुनावों, 1952-1972, तथा (2) अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस को 1971 और 1977 के लोक सभा चुनावों में औसत से अधिक और ओसत से कम समर्थन देने वाले क्षेत्रों के वितरण प्रारूप की तुलनात्मक व्याख्या प्रस्तुत की ।

पंजाब प्रांत के चुनावी विश्लेषण में टेलर के तर्क दीक्षित और शर्मा (1982) तथा बास (1975) पर आधारित थे । पंजाब के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के जनाधार की चर्चा करते हुए टेलर ने इस बात पर जोर दिया कि बदलते हुए राजनीतिक माहौल के अनुरूप नए प्रकार का जन सहयोग निर्माण समुच्चयी दलों की विशेष पहचान है ।

कांग्रेस के समुच्चयी स्वरूप को रेखांकित करते हुए टेलर ने बताया कि जहां एक ओर अकाली दल और जनसंघ (भारतीय जनता पार्टी का जनक दल) क्रमश: अपने सिख और हिन्दू जनाधार के कारण स्थायी क्षेत्रीय समर्थन प्रारूप वाले हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अपनी प्रयोजन और समझौतावादी नीति के कारण विभिन्न चुनावों में कभी सिखों तो कभी हिन्दुओं से समझौता करते हुए चुनाव जीतने के प्रयास करती रही है ।

इसलिए कांग्रेस के जनसमर्थन का क्षेत्रीय प्रारूप चुनाव दर चुनाव परिवर्तित होता रहा है । लेखक ने अपने इस तर्क की पुष्टि के लिए लोक सभा चुनाव के 1971 तथा 1977 के परिणामों में परिलक्षित कांग्रेस पाटी के जन समर्थन के परस्पर विपरीत क्षेत्रीय प्रारूपों की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

1971 में पार्टी का समर्थन उत्तरी भारत के ”हिन्दू” प्रदेश में केन्द्रित था जबकि 1977 में पार्टी ने उत्तर में अपना जनाधार पूरी तरह खो दिया था तथा पार्टी को मिलने वाला अधिकांश समर्थन दक्षिण के “गैर हिन्दू” प्रदेशों से प्राप्त हुआ था । (शायद टेलर ने भ्रमवश ”आर्य” तथा ”द्रविड़” को हिन्दू तथा अहिन्दू का पर्याय मान लिया था) देखिए चित्र 6.7 ।

भारत के सन्दर्भ में टेलर की इस संकल्पना की सविस्तार समीक्षा अन्यत्र उपलब्ध है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि:

(1) टेलर यह भूल गए कि प्रांतीय तथा अखिल भारतीय चुनाव दो सवइथा भिन्न प्रकार के राजनीतिक संघर्ष हैं और दोनों भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से लड़े जाते हैं । अत: उनमें व्यक्त मतदाताओं की प्रतिक्रियाएं परस्पर तुलनीय नहीं हैं ।

(2) प्रांतीय विधान सभाओं के चुनावों के अध्ययन के लिए पंजाब निश्चय ही आदर्श उदाहरण नहीं है और उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष जम्मू ओर कश्मीर के अतिरिक्त किसी अन्य प्रदेश के चुनाव परिणाम से तुलनीय नहीं हैं क्योंकि इन दो राज्यों के अतिरिक्त प्राय अन्यत्र कहीं भी मतदाता जातीय आधार पर इतने स्पष्ट रूप में गोलबन्द नहीं हैं ।

(3) पंजाब में विधान सभा चुनावों के परिवर्तनशील समर्थन प्रारूप को मात्र मानचित्रों में प्रदर्शित क्षेत्रीय प्रारूपों के आधार पर नहीं समझा जा सकता । प्रत्येक मानचित्र की तिथि के पीछे उसका इतिहास निहित होता है जिसे समझे बिना मानचित्र का यथार्थपरक विश्लेषण सम्भव नहीं है ।

कांग्रेस के पक्ष में पड़े मतों का हिन्दू मतदाताओ के प्रतिशत के आधार पर सांख्यिकीय सहसम्बन्ध स्थापित करते हुए टेलर ने पाया कि पंजाब विधान सभा के 1952, 1962 तथा 1972 के चुनावों में सहसम्बन्ध का स्तर 0.4 था जबकि 1969 में इसका स्तर मात्र 0.2 था ।

साथ ही 1957 तथा 1967 के चुनावों में दोनों के बीच का सहसम्बन्ध ऋणात्मक हो गया था । 1957 में इसका स्तर -0.6 तथा 1967 में -0.4 था । मोटे तौर पर चुनाव परिणामों को देखने से ऐसा आभास होता है कि कांग्रेस के मतदान स्तर के जातीय सहसम्बन्ध के स्तर मे यह उतार-चढ़ाव टेलर की अवधारणा की पुष्टि करता हे ।

परन्तु सूक्ष्म विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 1952 में पंजाब में कांग्रेस को प्राप्त समर्थन और उस समर्थन के जातीय सहसम्बन्ध का स्वरूप देश के अन्य भागों जैसा ही था, अर्थात् समाज के सभी वर्गों से कांग्रेस पार्टी को समान स्तर का समर्थन प्राप्त था ।

1957 में हिन्दुओं द्वारा इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के विपरीत मतदान करने का कारण यह था कि उस चुनाव के दोरान अकाली दल का कांग्रेस के साथ विलय हो गया था । अत तत्कालीन राजनीतिक माहोल में पंजाब की जनता की निगाह में कांग्रेस मूलतया एक सिख समर्थित दल बन गया था ।

1960 में दोनो दलों के अलग-अलग इकाइयों के रूप में पुनर्स्थापित हो जाने के बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो गई थी । अत: पंजाब का हिन्दू मतदाता पुन कांग्रेस के साथ हो गया था । परन्तु 1962 के चुनाव के बाद केन्द्र की कांग्रेस सरकार द्वारा सिखों की पंजाबी सूबा सम्बन्धी मांग के स्वीकार कर लेने के साथ ही स्थिति एक दम पलट गई ।

अत: 1967 के चुनाव में हिन्दुओं ने कांग्रेस का पुन: बहिष्कार किया । 1960 में बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष में इन्दिरा गांधी की सक्रिय भूमिका से प्रसन्न राष्ट्र ने सभी प्रांतों में कांग्रेस को व्यापक समर्थन दिया था और पंजाब के हिन्दू मतदाता एक बार फिर कांग्रेस समर्थक बन गए थे (चित्र 6.8) । चित्र 0.8 पंजाब विधान सभा के चुनावों में प्रतिशत हिन्दू जनसंख्या का राजनीतिक दलों के चुनावी निष्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव में उतार चढ़ाव (टेलर, 1989 के आधार पर) ।

(4) अखिल भारतीय स्तर पर अपनी संकल्पना के सत्यापन हेतु टेलर द्वारा 1971 तथा 1977 के लोक सभा चुनावों में कांग्रेस को प्राप्त मतों के परस्पर विपरीत क्षेत्रीय प्रारूप का सहारा लेना वैचारिक दृष्टि से तर्क संगत नहीं था ।

1971 का चुनाव कांग्रेस समर्थन की देशव्यापी लहर की पृष्ठभूमि में लड़ा गया था । यह लहर बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के परिणामस्वरूप उठी थी अत: इसके प्रति उत्पन्न सहानभूति उत्तर भारत के प्रांतों में अधिक प्रबल थी । यद्यपि कांग्रेस को सम्पूर्ण देश में व्यापक जनसमर्थन मिला था परन्तु समर्थन का प्रतिशत उत्तरी राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक था ।

इसके विपरीत 1977 का चुनाव आपात् लागू करने के कारण इन्दिरा गांधी के प्रति सर्वव्यापी रोष के सन्दर्भ में बड़ा गया था । उत्तर भारत में आपात् के जनविरोधी नियमों का अधिक कठोरता से क्रियान्वयन हुआ था । फलस्वरूप कांग्रेस के समर्थन का स्तर उत्तर भारत में प्राय सभी क्षेत्रों में बहुत नीचे आ गया था ।

इन दो इतिहासजन्य विरोधी स्थितियो की तुलना पर निकाले गए निष्कर्ष में विश्वसनीयता की संभावना बहुत कम हो जाती है । अत कम से कम भारत के सन्दर्भ में टेलर अपनी संकल्पना के सत्यापन के प्रयास में विफल रहे हैं ।

(5) जहां तक कांग्रेस पार्टी के समुच्चयी दल होने का प्रश्न है किसी भी देश की राजनीतिक पाटिइयां देश के इतिहास और भूगोल की उपज हैं न कि समयानुसार अल्पकालिक निर्मितियां मात्र ।

भारत का दीर्घकालिक समन्वित सांस्कृतिक इतिहास, विभिन्न आस्थाओं (जातियों और धर्मों) के लोगो का मिले जुले रूप में क्षेत्रीय वितरण, देश की कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था (जिसके कारण यहां श्रमिक बनाम पूंजीपति का विभेद कुछ औद्योगिक नगरों तक ही सीमित है), तथा व्यापक स्तर पर कृषि में विशेषीकरण का अभाव देश की जनता को परस्पर प्रतिस्पर्धा आदर्शो और सामाजिक उद्देश्यों वाले राजनीतिक गुटों में बांटने के लिए सही वातावरण प्रदान नहीं करता ।

यहां व्यापक जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समाज के सभी घटकों को साथ रखने की आवश्यकता होती है । अत: केन्द्रीय स्तर पर सत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दल विशेष को देश के अधिकांश प्रांतों में समाज के सभी वर्गो का व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हो यही कारण है कि भारत की देश व्यापी जनसमर्थन वाली सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां समुच्चयी प्रकार की हैं ।

मात्र साम्यवादी दल (जिनका प्रभाव मुख्यतया पश्चिम बंगाल, केरल, और त्रिपुरा तक ही सीमित है) तथा भारतीय जनता पार्टी ही न्यूनाधिक रूप में इसके अपवाद कहे जा सकते हैं । भारतीय जनता पार्टी भी इस सीमित अर्थ में समुच्चयी कही जा सकती है कि इसकी प्रारम्भिक पहचान एक हिन्दू समर्थित तथा (इसके विरोधियों के अनुसार) मुस्लिम विरोधी दल के रूप में थी ।

परन्तु अपने 1980 के बाद के अवतार में यह दल धर्म के स्थान पर भारत की सांस्कृतिक समग्रता पर बल देता है, तथा पिछले कुछ चुनावों से प्रतीत होता है कि अनेक क्षेत्रों में अब मुसलमानों का एक हिस्सा उसे समर्थन देने लगा है । वैसे भी हिन्दू धर्म तथा भारतीय संस्कृति अपने आप में समुच्चयी पहचानें हैं ।

भारत की तीन चौथाई से अधिक जनता विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्त होते हुए भी “हिन्दू” धर्मावलम्बी है और जीवन पद्धति और नैतिक मान्यताओं में प्राय सभी वर्गों और आस्थाओं के लोगों में पर्याप्त समरूपता है ।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हें कि टेलर का विश्वव्यवस्था निर्वाचन सिद्धांत भारत की उदारवादी राजनीतिक दल व्यवस्था और उसकी चुनाव प्रक्रिया पर लागू नहीं होता । टेलर ने स्वयं भारत की चुनावी राजनीति को अपने सिद्धांत की सत्यता के लिए निर्णायक उदाहरण बताया था, अत: उसका यह सिद्धान्त अपने वर्तमान रूप में मान्य नहीं है ।

राजनीतिक पार्टियों सम्बन्धी टेलर की संकल्पना की समीक्षा करते हुए रेनाल्ड्स (1990) ने रेखांकित किया है कि टेलर की संकल्पना की एक मूलभूत कमी यह है कि इसके अन्तर्गत राजनीतिक दल ऐतिहासिक इकाइयों के स्थान पर मात्र सैद्धान्तिक निर्मितियों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं जोकि यथार्थ संगत नहीं है ।

यह सही है कि राजनीतिक दल कुछ मुद्दों को राजनीति के केन्द्र में लाने तथा अन्य को चर्चा के बाहर रखने में माहिर हैं परन्तु वे ऐसा मात्र आर्थिक संरचनाजन्य कारकों की प्रतिक्रिया (स्ट्रक्चरल इम्परेटिवज़) के रूप में नहीं करते । अधिक सम्भावना इस बात की है कि वे ऐसा अपने प्राथमिक जनाधार को खोए बिना चुनाव जीतने और व्यापक समर्थन जुटाने के उद्देश्य से करते हैं ।

सत्ता की राजनीति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्रीय दल पूंजी और श्रम के बीच राष्ट्रीय स्तर की समझौतावादी नीति अपनाए जिससे कि अमीर और गरीब, मालिक तथा श्रमजीवी, दोनों ही वर्गों का सहयोग प्राप्त हो । टेलर की चुनावी अध्ययन व्यवस्था की द्वंदात्मक योजना में इस प्रकार के समझौते के लिए स्थान नहीं है ।

राजनीतिक दलों की संरचना सम्बन्धी टेलर की संकल्पना की एक अन्य कमी यह है कि लेखक सम्पूर्ण राष्ट्र को आर्थिक-राजनीतिक प्रश्नों पर सर्वत्र समान रूप से विभाजित विचारों वाली इकाई के रूप में चित्रित करता है । अत: उसकी योजना में क्षेत्र और स्थानजन्य वैचारिक विविधताओं के लिए कोई स्थान नहीं है ।