Read this article to learn about the process of formation of a state in Hindi language.

1933 के बाद दीर्घ काल तक अंग्रेजी भाषी देशों में राजनीतिक भूगोल में राज्य को मुख्यतया एक विशिष्ट प्रकार की क्षेत्रीय इकाई के रूप में देखा जाने लगा था । अत: इस अवधि में राजनीतिक भूगोल के विद्यार्थियों का पूरी तरह ध्यान राज्य के स्थानिक पक्षों पर ही केन्द्रित रहा ।

यही कारण था कि राजनीतिक भूगोल के स्वरूप की चर्चा करते हुए ह्विट्रलसी (1939) ने लिखा था कि इसकी आत्मा (कर्नल) राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में निहित है क्योंकि: ”प्रत्येक राजनीतिक इकाई की संरचना उसके नाभीय क्रोड़, प्रशासनिक खण्डों, समस्यामूलक क्षेत्रों, असुरक्षित भागों, राजधानियों, सामरिक महत्व के स्थानों, और उसकी सीमाओं के संयोग पर निर्भर है ।

इन तत्वों की राज्य के राजनीतिक स्थायित्व में निर्णायक भूमिका भले ही न हो, किन्तु वे राज्य के सफल संचालन में निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।” इसीलिए हार्टशोर्न (1935) ने राजनीतिक भूगोल के अध्ययन हेतु आकारिकी विधि की संस्तुति की ।

ADVERTISEMENTS:

किन्तु 1950 तक लेखक के विचार बदल चुके थे और उसने राजनीतिक भूगोल के विद्यार्थियों को अपने अध्ययन में राज्य के कियाशीत्न स्वरूप के विश्लेषण पर ध्यान केन्द्रित करने का सुझाव दिया, परन्तु साठ के दशक के उत्तरार्द्ध आते-आते हार्टशोर्न को पुन लगने लगा था कि राज्य की स्थानिक संरचना सम्बन्धी अध्ययन की उपादेयता को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता था । लेकिन यह आवश्यक है कि सम्बद्ध संरचनात्मक अध्ययन राज्य विशेष की क्रियाशीलता को समझने और उसके संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास में सहायक हों ।

एक क्षेत्रीय-राजनीतिक संगठनात्मक इकाई होने के नाते किसी राज्य की संरचना निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर है:

(1) राज्य का भौगोलिक विस्तार और उसकी सीमाएं,

(2) राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जिसके माध्यम से उसके क्षेत्रीय उपांग एक सूत्र में बंधे हैं

ADVERTISEMENTS:

(3) देश में निवास करने वाली जनसंख्या,

(4) देश की अर्थव्यवस्था; और

(5) उसकी संचार व्यवस्था । ये तत्व सभी देशों की संरचना के अनिवार्य अंग हें । परन्तु विभिन्न तत्वों का सापेक्षिक महत्व भिन्न-भिन्न देशों में एक जैसा नहीं होता ।

राज्य की क्षेत्रीय संरचना और उसकी सीमाएं:

इस शीर्षक के अन्तर्गत राजनीतिक महत्व की दृष्टि से राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के प्राकृतिक पक्षों का मूल्यांकन शामिल है । इन प्राकृतिक भौगोलिक तत्वों में स्थिति अथवा अवस्थान (लोकेशन), आमाप (साइज़), और आकृति (शेप) का विश्लेषण विशेष महत्वपूर्ण हैं ।

ADVERTISEMENTS:

आवागमन और संचार की उन्नत तकनीक विकसित हो जाने के बाद इन तत्वों का राजनीतिक और सामरिक महत्व प्राय: नगण्य हो गया है परन्तु राजनीतिक भूगोल के क्रमिक विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इनकी संक्षिप्त चर्चा अपेक्षित है ।

अवस्थिति:

अवस्थिति का वर्णन कई प्रकार से किया जा सकता है । प्रथम, खगोलीय स्थिति जो किसी स्थान की भूमण्डलीय (ग्लोबल) स्थिति का आभास देती है । इसे अक्षांश और देशान्त विस्तार के रूप में अंकित किया जाता है ।

बहुत हद तक किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर विस्तार से उसकी जलवायु का भी पता चल जाता है । जलवायु किसी देश के निवासियों के जीवन पद्धति और उनके आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में प्रमुख है । तकनीकी विकास के साथ-साथ मानव प्रगति में जलवायु के प्रभाव का स्वरूप बदलता रहा है ।

आधुनिक तकनीक के दौर में दुनिया के सभी विकसित और ज्ञान-विज्ञान तथा आर्थिक सम्पन्नता की दृष्टि से उन्नत देश मध्य अक्षांशीय समशीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं । परन्तु प्राचीन और मध्य काल में स्थिति इससे सर्वथा भिन्न थी ।

सभी पुरानी संस्कृतियों का उदय उपोष्ण (सबट्रापिकल) और गर्म उर्द्धमरुस्थलीय प्रदेशों में हुआ था, क्योंकि तत्कालीन संस्कृतियां प्राकृतिक शक्तियों से परस्पर सामंजस्य पर निर्भर थीं । अत: अपेक्षाकृत अधिक उष्ण और शीत प्रदेशों में विकास की सम्भावनाएं सीमित थीं ।

प्राकृतिक शक्तियां दुर्दर्श थीं और तेज गर्मी ओर तेज सर्दी से बचाव के लिए प्रभावी तरीके विकसित नहीं हुए ये । इन दुद्धर्ष प्राकृतिक शक्तियों पर तकनीकी विजय के बाद ही समशीतोष्ण प्रदेश विकास के दौर में आगे बढ़ने लगे तथा अपनी उन्नत तकनीक के आधार पर विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए ।

किसी देश की स्थिति महाद्वीपीय (अर्थात् समुद्र तट से दूर) है या समुद्रतटीय यह तथ्य राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । उत्तर-कोलम्बस युग में समुद्रतटीय स्थिति अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुई क्योंकि नए युग में किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास विश्व के अन्य देशों के साथ उसके आर्थिक सम्बन्धों पर निर्भर हो गया ।

देशों की आर्थिक व्यवस्था उत्तरोत्तर विश्व व्यापार पर निर्भर होती गई । अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में वे ही देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे जो समुद्री यातायात के माध्यम से उस व्यापार में भागीदार हो सकते थे । परिणामस्वरूप महाद्वीपीय स्थिति देशों के विकास में बाधक सिद्ध हुई ।

इसीलिए विश्व के सभी महत्वपूर्ण महाद्वीपीय देश समुद्रतट से जुड़ने के लिए प्रयासरत हो गए । दूसरी ओर समुद्रतटीय देश और विकसित सामुद्रिक शक्तियां महाद्वीपीय शक्तियों के इस इरादे को असफल करने पर तूल गई । यह बात रूस के उदाहरण से स्पष्ट है ।

रूस का आधुनिक राजनीतिक इतिहास बहुत हद तक उसके समुद्र तट तक पहुंचने के प्रयास का इतिहास है । देश के उत्तर में आर्कटिक सागर प्राय: वर्ष पर्यन्त हिमाच्छादित होने के कारण अत्यधिक सीमित उपयोगिता का है ।

अत: समुद्र से सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से रूस ने 1557 में दक्षिण पूर्व में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एस्ट्ररवान बन्दरगाह पर अधिकार कर लिया । तट की ओर विस्तार की इस प्रक्रिया में वह 1635 में ओरवोटस्क सागर तक पहुंच गया ।

वर्ष 1700 के आसपास पश्चिम में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग भी उसके अधिकार में आ गया । 1713 में दक्षिण में एजोव सागर तथा उसी के रास्ते 1783 में काला सागर तट तक देश की सीमाओं का विस्तार हो गया परन्तु विश्व के बाहरी देशों से सम्पर्क स्थापित करने की दिशा में यह प्रगति बहुत संतोषप्रद नहीं थी क्योंकि ये सभी जलखण्ड या तो स्थल खण्डों से घिरे आन्तरिक सागर थे (उदाहरणार्थ बाल्टिक और काला सागर) अथवा वे प्रशान्त महासागर के सुदूर उत्तर में आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से सीमित महत्व वाले क्षेत्र में स्थित थे ।

अपने चरम राजनीतिक और सामरिक विकास के ”सोवियत” कालीन दोर में रूस बाल्टिक सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के क्षेत्र में सर्वप्रधान राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया था परन्तु एक ओर कैस्पियन सागर एक बन्द जलखण्ड था तो दूसरी ओर बाल्टिक और काला सागर से खुले समुद्र में निकलने के मार्ग दूसरे देशों के नियंत्रण में थे ।

अत: तूर्की जलडमरूमध्य के रास्ते काला सागर में आने जाने की सुविधा हेतु तुर्की तथा अंध महासागर में प्रवेश का रास्ता खोलने के लिए स्वीडन, नार्वे और डेनमार्क पर रूस के निरन्तर बढ़ते राजनीतिक दबाव का कारण उसका साम्यवादी विस्तारवाद द्वारा प्रेरित आदर्श अथवा उसकी तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकता मात्र न होकर देश की चारों ओर से अवरुद्ध महाद्वीपीय स्थिति से उबरने की उसकी छटपटाहट थी ।

आधुनिक विश्व में राज्यों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा एक सार्वभौम सत्य है । अत: यह जानना आवश्यक है कि किसी देश के पडोसी राज्य बड़े आकार वाले शक्तिसम्पन्न देश हैं अथवा छोटे आकार वाले अपेक्षाकृत कमजोर देश ।

पहले प्रकार की स्थिति में देश की राजनीतिक स्वतंत्रता निरन्तर खतरे में रहती है । पोलैण्ड इसका अच्छा उदाहरण है । एक ओर रूसी साम्राज्य और दूसरी ओर आस्ट्रो-हंगेरियाई साम्राज्य के बीच स्थित होने के कारण पोलैण्ड हमेशा ही उनकी गिद्ध दृष्टि का शिकार बना रहा । यही कारण है कि अपने इतिहास के लम्बे दौर में पोलैण्ड अधिकतर परतंत्र रहा है ।

विश्वस्तरीय परिप्रेक्ष्य में स्थिति सापेक्षता केन्द्रीय बनाम उपान्तीय स्थिति के रूप में परिभाषित की जाती है । केन्द्रीय स्थिति से तात्पर्य विश्व व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों और उनके चौराहों के समीप की स्थिति से है । आधुनिक युग में विश्व के अधिकांश उन्नत देश उत्तरी अंध महासागर के किनारे पर स्थित हैं ।

विश्व के कुल व्यापार का अधिकांश भाग यूरोप और अमरीका के बीच इसी रास्ते होता है । परिणामस्वरूप सैकड़ों वर्षों तक अंध महासागर के तट पर स्थित देश सर्वाधिक केन्द्रीय स्थिति वाले बने रहे । ब्रिटेन इस दृष्टि से विशेष भाग्यशाली था । परन्तु कौन सी स्थिति केन्द्रीय हे और कौन सी उपान्तीय यह तत्कालीन स्थिति पर निर्भर है ।

उपनिवेशवादी युग के पहले भूमध्य सागर पुरानी दुनिया में सबसे केन्द्रीय स्थिति वाला था । स्वेज नहर के बनने के बाद यूरोपीय उपनिवेशवाद के लिए भूमध्य सागर से होकर एशिया को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग उपनिवेशवादी प्रशासन के लिए जीवन रेखा सा बन गया था ।

परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् स्थिति एक दम बदल गई । इसी प्रकार स्वेज तथा पनामा नहरों के निर्माण के पूर्व यूरोप से एशियाई देशों को जाने वाला समुद्री मार्ग अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी तट से होकर गुजरता था ।

परिणामस्वरूप उत्तमाशा अन्तरीप (केप ऑफ गुड होप) की स्थिति केन्द्रीय महत्व की थी । इसी प्रकार पनामा नहर के निर्माण के पूर्व उत्तरी अमरीका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच समुद्री यातायात दक्षिणी अमरीका के दक्षिणी तट से होकर गुजरता था ।

अत: फाँकलैण्ड द्वीप तब केन्द्रीय महत्व वाला था । ग्रेट ब्रिटेन के अमरीकी व्यापार और साम्राज्य के लिए उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी । इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के वाद अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में वायु मार्गो का महत्व हुत गति से बढ़ता गया । साथ ही फाँकलैण्ड तथा केप ऑफ गुड होप जैसे स्थानों का सामरिक-आर्थिक महत्व प्राय: समाप्त हो गया ।

अब पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमरीका के आपसी सम्बन्धों की निर्णायक कड़ी समुद्री आवागमन के स्थान पर वायुमार्गीय आवागमन हो गया । परिणामस्वरूप आइसलैण्ड द्वीप (जो कि पहले बाहरी देशों के लिए किसी महत्व का नहीं था) वायु यातायात के युग में अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया क्योकि पश्चिमी यूरोपीय नगरों से उत्तरी अमरीका के नगरों को जोड़ने वाला महावृत्तीय (ग्रेट सर्किल) वायुमार्ग इस द्वीप के पास से गुजरता था ।

अत: आइसलैण्ड वायुयानों के लिए एक सुविधाजनक पड़ाव बन गया जिससे इस द्वीप का महत्व बहुत बढ़ गया । इसी प्रकार वायु यातायात के युग में अर्कटिक सागर उत्तरी अमरीका और यूरोप और एशिया के बीच आने जाने वाले वायुमार्गो के लिए सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि ये सारे महावृत्तीय वायुमार्ग इस सागर के ऊपर से गुजरते थे ।

इसी कारण आर्कटिक सागर को वायुमार्गीय आवागमन की दृष्टि से आधुनिक भूमध्य सागर (माडर्न मेडिटरेनियन) कहा जाने लगा । इससे स्पष्ट है कि यद्यपि अक्षांश तथा देशान्तर की दृष्टि से पृथ्वी की सतह पर स्थानों की स्थिति स्थायी है (क्योंकि अक्षांश और देशान्तर अपरिवर्तनीय हैं), परन्तु किसी भी स्थान की स्थिति का सापेक्षिक महत्व आवागमन की तकनीक के विकास तथा अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों की परिवर्तनशीलता पर निर्भर है । यही कारण है कि जेट वायुयानों के आज के युग में आइसलैण्ड का महत्व समाप्त हो गया है क्योंकि इन वायुयानों को ईधन के लिए पड़ाव करने की आवश्यकता नहीं होती ।

आमाप:

संसाधन सम्पन्नता कर भौगोलिक आमाप के बीच सीधा सम्बन्ध हैं । सामान्य स्थिति में क्षेत्रीय आकार जितना बड़ा होगा संसाधन-सम्पन्नता उतनी ही अधिक होगी, इसलिए राज्यों की आर्थिक-सामरिक शक्ति के निर्धारण में भौगोलिक आकार का अत्यधिक महत्व है ।

आधुनिक युग में यूरोप के उपनिवेशवादी देशों के अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियां संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, चीन, भारत, मिस्र ओर आस्ट्रेलिया बड़े आकार वाली हैं । रूस तथा अमरीका इसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हें ।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् इन दोनों देशों का विश्व राजनीति में दो अलग-अलग ध्रुवों के रूप में अग्रणी होना इनकी अर्द्धमहाद्वीपीय संसाधन सम्पन्नता पर ही निर्भर था । पूर्व-आधुनिक युग में यह स्थिति सर्वथा भिन्न थी क्योंकि तत्कालीन आवागमन और संचार के माध्यम बड़े आकार वाले क्षेत्र को एक ही केन्द्रीय प्रशासन के अन्दर नियंत्रित रखने में कारगर नहीं थे ।

दूरस्थ भागों में असंतोष किसी क्षण विप्लव का रूप धारण कर सकता था । रोमन साम्राज्य की विच्छिन्नता का मुख्य कारण केन्द्रीय सत्ता द्वारा दूरस्थ स्थानों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में निहित कठिनाइयाँ ही थीं । आधुनिक युग में स्थल, जाल और वायु तीनों ही प्रकार के यातायात की तकनीक में आशातीत विकास के परिणामस्वरूप एक ही केन्द्र से बड़े-बड़े क्षेत्रों का प्रशासनिक नियंत्रण सरल हो गया ।

विश्वव्यापी उपनिवेशों, विशेषकर ब्रिटेन के विशाल अन्तर्महाद्वीपीय उपनिवेश का यही मूल आधार था । इन्हीं तकनीकी क्रांतियों ने महत्वाकांक्षी देशों और उनके नेताओं को सम्पूर्ण विश्व को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर विश्व साम्राज्य को स्थापना का सपना दिखाया था ।

वृहत क्षेत्रीय आकार सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ है । रूसी साम्राज्य जैसे वृहदाकार देशों के लिए बाह्य आक्रमण के समय आत्म सुरक्षा हेतु युद्ध की तैयारी के लिए समय प्राप्त करने के उददेश्य से धीरे-धीरे अन्दर की ओर सिमटते हुए आक्रमणकारी को देश के अन्दर दूर तक बुलाकर, उसे चारों ओर से घेर कर परास्त करना सम्भव था ।

युद्ध की इस तकनीक को समय प्राप्ति के लिए क्षेत्र प्रदान करने की तकनीक (ट्रेडिंग स्पेस फार टाइम) कहते हैं । ईसे गहराई में सुरक्षा (डिफेंस इन डेप्थ) भी कहा जाता है । रूस ने नेपोलियन के आक्रमण के समय और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस नीति का सफल कार्यान्वयन किया था । परन्तु शांति के समय क्षेत्रीय बृहदता आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुधा समस्यामूलक सिद्ध होती है क्योंकि देश की केन्द्रीय सरकार के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभावी तौर पर सुरक्षा प्रबंध करना कठिन होता है ।

परिणामस्वरूप विद्रोह और असंतोष की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है । वर्तमान समय में जब कि संचार और यातायात तकनीक में इतना क्रांतिकारी विकास हो चुका है कि पृथ्वी की सतह पर कहीं भी एक स्थान से विश्व के किसी दूसरे स्थान पर घण्टों में पहुंचा जा सकता है गहराई में सुरक्षा की अवधारणा निर्मूल हो गई है । साथ ही संसाधनों में आत्मनिर्भरता अब उतने निर्णायक महत्व की नहीं रही ।

आकृति:

देशों की भौगोलिक आकृति उनके विकास में समय-समय पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । इस दृष्टि से मोटे तौर पर आकृतियां दो प्रकार से वर्णित की जा सकती हैं । ठोस (वृताकार तथा आयताकार) और लम्बाकार । वृताकार तथा आयताकार आवृातियों में देश का भौगोलिक क्षेत्र अपेक्षाकृत ठोस या संहत (काम्पैक्ट) प्रतीत होता है ।

केन्द्रीय भाग से सीमान्तीय प्रदेशों की दूरी अपेक्षाकृत कम रहती है जिससे उनसे सम्पर्क बनाए रखना आसान होता है । आवागमन की सुविधाएं, सड़क, रेल और वायु मार्ग आदि केन्द्र से चारों ओर विकीर्ण (रेडिएट) होती हें जिससे प्रशासन अधिक प्रभावी बना रहता है । फ्रांस इसका आदर्श उदाहरण है ।

इसके विपरीत लम्बाकार आकृति असुविधाजनक सिद्ध होती है क्योंकि देश की लम्बाई के दोनों छोरों पर स्थित हिस्सों से राजधानी के सम्पर्क अपेक्षाकृत कठिन हो जाते हें जिससे प्रशासन महंगा ओर अपेक्षाकृत कम प्रभावी हो जाता है । ऐसी आकृति के लिए दक्षिण अमरीकी देश चिली एक अच्छा उदाहरण है ।

अर्थ तंत्र और संचार व्यवस्था:

राजनीतिक-सामरिक महत्व की दृष्टि से देश का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वहां की आर्थिक व्यवस्था की दृढ़ता है । विश्व राजनीति में वे ही देश अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से सशक्त हों ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले ग्रेट ब्रिटेन का अन्तरराष्ट्रीय वर्चस्व तथा युद्धोपरांत संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत रूस का विश्व राजनीति के दो पृथकृ-पृथक् ध्रुवों के रूप में उभरना उनकी आर्थिक सम्पन्नता (तथा उस पर आधारित उनकी सामरिक शक्ति) पर निर्भर था ।

सोवियत रूस के बिखराव और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नब्बे के दशक में संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी और जापान का बढ़ता ‘महत्व उनकी आर्थिक सम्पन्नता और उनके अच्छे आर्थिक स्वास्थ्य का परिचायक है ।

अत: राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में देश की अर्थव्यवस्था, उसके अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों और उसका विदेशी विनिमय सम्बन्धी संतुलन महत्वपूर्ण हैं । राजनीतिक स्थायित्व की दृष्टि से औद्योगिक खनिजों विशेषकर शक्ति के साधन और खनिज तेल में आत्मनिर्भरता आवश्यक है । आधुनिक यातायात के लिए खनिज तेल अतिआवश्यक शक्ति स्रोत बन गया है ।

इसके भण्डार विश्व के कुछ थोड़े से क्षेत्रों में ही सीमित हैं साथ ही इनकी अनुमानित संचित राशि भी अत्यधिक सीमित है, इसलिए अन्तरराष्ट्रीय राजनीति और विश्व अर्थव्यवस्था में खनिज तेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

पश्चिमी एशियाई देशों का अन्तरराष्ट्रीय महत्व बहुत हद तक वहां की तेल सम्पत्ति पर निर्भर है और राजनीतिक दृष्टि से उनकी निरन्तर हलचल पूर्ण राजनीति का यही मूल कारण है । संयुक्त राज्य अमरीका, रूस और चीन के अतिरिक्त प्राय सभी महत्वपूर्ण देशों में तेल के स्थानीय भण्डार या तो नदारत हैं या अत्यधिक सीमित ।

परिणामस्वरूप उन्हें पश्चिमी एशियाई देशों पर खनिज तेल के लिए निर्भर रहना पड़ता है । पृथ्वी के अन्दर तेल का भण्डार सीमित और जल्दी ही समाप्त हो जाने वाला है अत: विकसित देश अपने भण्डार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अपनी तेल सम्बन्धी आवश्यकताएं आयात से पूरी करने का प्रयास करते रहे हैं । तेल उत्पादक पश्चिमी एशियाई क्षेत्र का सामरिक महत्व इस कारण और भी बढ़ गया है ।

संचार व्यवस्था:

किसी भी देश की सम्पूर्ण राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था उसके क्षेत्रीय उपांगों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर है । अत आवागमन और सूचनाओं के आदान-प्रदान के साधन देश के व्यवस्थात्मक स्थायित्व और उसकी आन्तरिक समग्रता की पहली शर्त हैं । राजनीतिक व्यवस्था मूल रूप से क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है क्योंकि इसका एक प्रमुख लक्ष्य देश के भौगोलिक क्षेत्र को एक पूर्णतया समन्वित और क्रियाशील इकाई के रूप में स्थापित करना हैं ।

इसलिए संचार व्यवस्था हर प्रकार के विकास की कुंजी ओर राजनीतिक स्थायित्व की प्राथमिक आवश्यकता है । कारगर संचार माध्यम देश के विभिन्न क्षेत्रों के वीच की दूरियों को कम करके वहां के निवासियों में परस्पर आदान-प्रदान को सरल बनाते हैं ।

इससे एकता की भावना को बल मिलता हैं ओर देश की मिट्टी तथा उसकी अस्मिता के प्रति आस्था बढ़ती है । इस प्रकार की साझेदारी के माध्यम से क्षेत्रीय राष्ट्रीयता उत्तरोत्तर राष्ट्र प्रेम में परिवर्तित हो जाती है । इस तरह सम्पूर्ण देश एक अविभाज्य राष्ट्रीय इकाई वन जाता है ।

प्रशासनिक व्यवस्था:

राज्य मूलरूप से एक व्यवस्थात्मक इकाई है जो क्षेत्र विशेष की जनसंख्या और वहां की भूमि के बीच के सम्बन्धों, और उन सम्बन्धों से जनित मानवीय रिश्तों में उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से बनाई गई है ।

अत: राजनीति की आत्मा प्रशासन केन्द्रित है । किसी भी राज्य की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर है कि राज्य देश के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र और उसके निवासियों को किस हद तक एक सशक्त प्रशासनिक सूत्र में वांध सका है ।

जनतांत्रिक व्यवस्था में यह बन्धन सर्वस्वीकृत व्यवस्था का अंग होता है । देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के सभी भागों के नागरिक स्वेच्छया केन्द्रीय प्रशासन के प्रति आस्थावान बने रहे इसके लिए आवश्यक है कि उनको इस बात का पूर्ण आश्वासन हो कि उनके हित इस प्रशासनिक व्यवस्था के अन्दर ही सर्वाधिक सुरक्षित हैं । ऐसा आश्वासन, सफल और प्रभावी प्रशासन ही दे सकता है ।

प्रशासन व्यवस्था का राज्य विशेष की भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना के अनुरूप होना आवश्यक हे । इस दृष्टि से केन्द्रीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था मोटे तौर पर दो प्रकार की होती है ऐकिक और परिसंघीय ऐकिक व्यवस्था के अन्तर्गत पूरे देश का प्रशासन सीधे तौर पर केन्द्रीय शासन व्यवस्था के अधीन होता है । केन्द्रीय लोक सभा में सारे राजनीतिक प्रशासनिक अधिकार निहित होते हैं । अत: जीवन के सभी पक्षों के बारे में नीति निर्धारण केन्द्र के स्तर पर ही होता हे ।

केन्द्र द्वारा पारित नीतियों का क्रियान्वयन सर्वत्र केन्द्र द्वारा नियुक्त अधिकारियों के माध्यम से होता है । परिणामस्वरूप देहा भर में प्रशासन और विकास की प्रगति में एकरूपता व्याप्त होती है अतिरिक्त इसके कि स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप नीतियों के कार्यान्वयन में मामूली फेर बदल की जा सकती है ।

परन्तु ऐसी व्यवस्था वहीं कारगर हो सकती है जहां सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर देश की जनसंख्या के जीवन मूल्यों में एकरूपता हो । यदि देश के अन्दर ऐसे क्षेत्र हैं जहां के निवासी केन्द्रीय व्यवस्था द्वारा प्रतिपादित मूल्यों तथा आदर्शों के प्रति आस्थावान नहीं हैं, और जो धार्मिक भाषाई और अन्य किन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों के आधार पर देश के शेष नागरिकों से पृथक आस्था वाले हैं तो उनको पूर्णतया केन्द्रीकृत एकात्मक प्रशासनिक व्यवस्था स्वेच्छा से स्वीकार्य नहीं हो सकती ।

ऐसे में सम्भावना हमेशा बनी रहती है कि सम्बद्ध क्षेत्रों के निवासी अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान से सम्बद्ध मामलों में स्वायत्तता की मांग करेंगे । कहीं यह मांग कालान्तर में संप्रभुता की मांग का रूप न ले ले और देश की एकता खतरे में न पड़ जाए इसलिए क्षेत्रीय रूप से विकेन्द्रित मानवीय विविधता वाले देशों के लिए एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिसमें राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ क्षेत्रीय विविधता की सुरक्षा के उपाय भी विद्यमान हों ।

ऐसी स्थिति में परिसंघीय शासन व्यवस्था अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि इसके अन्तर्गत केन्द्रीय शासन के साथ-साथ सीमित अर्थों में क्षेत्रीय स्वायत्तता का भी प्रावधान होता है । परिसंघीय व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकार केन्द्र और क्षेत्रों की अधिकारिता में बांट दिए जाते हैं । ऐसे मुद्दे जिनमें विभिन्न क्षेत्रों की पहचान और उनका स्थानीय हित एक दूसरे से मूलतया भिन्न है, क्षेत्रीय इकाइयों के अधिकारिता में दे दिए जाते हैं तथा शेष केन्द्रीय सरकार के पास रहते हैं ।

इस प्रकार जहां ऐकिक व्यवस्था में प्रशासन द्विस्तरीय होता है, केन्द्रीय और स्वानीय परिसंघ व्यवस्था तीन स्तरीय व्यवस्था है । यहां स्थानीय इकाइयां सीधे तौर पर केन्द्र के नीति निर्धारण अधिकारिता में न होकर स्वायत्त क्षेत्रीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होती हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पर विभिन्न भागों के हित एक दूसरे से सर्वाधिक भिन्न होते हैं ।

सीमाएं और सीमांत प्रदेश:

राज्य एक क्रियाशील क्षेत्रीय इकाई है अत: सुस्पष्ट सीमांकन इसकी प्राथमिक आवश्यकता है । सीमाएं उसके प्रभुत्व का क्षेत्रीय विस्तार निर्धारित करती हैं, उसके अन्दर रहने वाले लोग ही नागरिकता के अधिकारी होते हैं और उसकी प्रभुसत्ता के साथ कर्तव्यों और प्रतिदानों के निरन्तर प्रवाह के माध्यम से अनिवार्य सूत्र में बंधे होते हैं ।

यहां हमारा तात्पर्य पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राज्यों की अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से है जो पड़ोसी राज्यों की राजनीतिक प्रभुसत्ता क्षेत्रीय विस्तार की विभाजक रेखाओं के रूप में मान्य हें । यद्यपि आज विशव के सभी भागों में राजनीतिक इकाइयों के अधिकार क्षेत्र रेखीय सीमाओं द्वारा निर्धारित हैं, कुछ दशक पूर्व स्थिति सर्वथा भिन्न थी ।

विश्व के अनेक हिस्सों में, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत उपान्सीय महत्व के क्षेत्रों में, राजनीतिक अधिकार क्षेत्रों का विभाजन बहुत स्पष्ट नहीं था । विस्तृत उपान्तीय क्षेत्रों के निम्न आर्थिक महत्व के कारण पडोसी देश अपने राज्य के अधिकार क्षेत्र के प्रति प्राय: उदासीन थे ।

अत: दो पड़ोसी राज्यों के बीच विस्तृत क्षेत्रीय पट्टियां सीमान्तों (फ्रन्टीयर्स) के रूप में विद्यमान थीं । कालान्तर में जैसे-जैसे आर्थिक और राजनीतिक कारणों से सम्बन्धित राज्यों को इस सीमान्त प्रदेश के संसाधनों के दोहन की आवश्यकता महसूस हुई, दोनों ओर से बढ़ते प्रसार के फलस्वरूप सीमान्त प्रदेश उत्तरोत्तर संकरे होते गए और अन्तत वे रेखीय सीमाओं के रूप में बदल गए ।

सीमान्त प्रदेशों के सीमा रेखाओं में परिवर्तन की इस प्रक्रिया के अनेक कारक थे । प्रारम्भ में विश्व की जनसंख्या सीमित थी । छोटे-छोटे राज्य एक दूसरे से दूर सर्वथा स्वतंत्र रूप से स्थित थे प्रत्येक राज्य के विकास के लिए देश के अन्दर पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध था इसलिए नपी सुली सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी ।

सीमान्त ही पडोसी राज्यों को एक दूसरे से अलग करने का काम करते थे । धीरे-धीरे जनसंख्या की वृद्धि के साथ राज्यों को क्षेत्र विस्तार की आवश्यकता पडी । स्वाभाविक था कि यह विस्तार आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी अर्थात् उपजाऊ क्षेत्रों में हुआ ।

धीरे-धीरे आर्थिक दृष्टि से उपजाऊ सभी क्षेत्र किसी न किसी राज्य द्वारा अधिकृत कर लिए गए । परिणामस्वरूप सीमान्त प्रदेश सिमट कर सीमा रेखाओं में वदल गए । आर्थिक दृष्टि से कम उपजाऊ क्षेत्रों पर इस प्रकार का विस्तार औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्र ही प्रारम्भ हुआ क्योंकि ऐसे क्षेत्र जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बहुत सीमित महत्व के थे वे अब खनिज, अथवा शक्ति सोत की सम्भावना की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकते थे ।

साथ ही सुरक्षा को दृष्टि से भी यह आवश्यक हो गया कि राज्य की सीमाएं स्पष्टत अंकित हों । संसाधन उपयोग में तकनीकी क्रांति आधुनिक औद्योगिक युग में सीमांतों के संकुचन ओर उनके सीमा रेखाओं के रूप में परिवर्तन का मुख्य कारण थी ।

आधुनिक राज्य व्यवस्था के लिए रेखीय सीमा एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है क्योंकि आधुनिक राज्य की प्रभावी क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है कि राज्य के अधिकारी भली प्रकार आश्वस्त हों कि किन क्षेत्रों के रहने वाले राजसत्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के हकदार हैं तथा किन क्षेत्रों के इस हक से वंचित हैं ।

इसी प्रकार प्रशासनिक खर्च के लिए करों की वसूली हेतु भी सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण आवश्यक हो गया । पडोसी राज्यों के बीच उत्तरोत्तर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण देश की सुरक्षा हेतु देश के अन्दर विदेशियों के प्रवेश पर निगरानी रखना आवश्यक हो गया ।

परिणामस्वरूप सीमाओं पर चौकसी की व्यवस्था अनिवार्य आवश्यक्ता बन गई । अत अपने समस्यामूलक स्वरूप के बावजूद भी सीमाएं आधुनिक राज्य के अस्तित्व के लिए अनिवार्य आवश्यकता बन गई । पूर्व आधुनिक युग में आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए स्पष्ट सीमाएं आवश्यक नहीं थी ।

सामाजिक व्यवस्था सामन्तवादी थी । उसमें सामान्य जन की सीधी भागीदारी नहीं थी । राजसत्ता क्षेत्रीय क्षत्रपों और केन्द्रीय सम्राट के बीच हुए आपसी समझौतों पर निर्भर थी । क्षेत्र की जनता अपनी सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय सामन्त (नवाब, क्षत्रप, अथवा राजा) को अपने सामर्थ्य के अनुसार कर अथवा सेवा प्रदान करती थी ।

क्षेत्रीय सामन्त केन्द्रीय सम्राट के बीच भी ऐसा ही सम्बन्ध था । ऐसी स्थिति में सामान्य जन के जीवन से राजनीति का रिश्ता अत्यधिक सीमित था अत: सीमाओं का निर्धारण अनावश्यक था । ऐसी व्यवस्था में एक क्षेत्रीय शासक अपनी सुरक्षा के लिए एक से अधिक सम्राटों अर्थात् पडोसी राज्यों के सम्राटों को नजराना दे सकता था ।

परिणामस्वरूप सीमा निर्धारण प्राय असम्भव सा कार्य था । इस युग में कर वसूली धनी सम्पन्न वर्गों तक ही सीमित थी । मूलरूप से कृषि भूमि पर कर वसूली नहीं होती थी । ऐसे में स्पष्ट सीमांकन की आवश्यकता नहीं थी ।

यद्यपि चीन की विशाल दीवार ओर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया अनुदेश कि राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए इस बात का आभास देते हैं कि प्राचीन युग में भी स्पष्ट सीमाओं की आवश्यकता अनुभव की गई थी, परन्तु इनका उद्देश्य बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना था न कि प्रशासनिक सुविधा । 1930 के दशक के मध्य से पचास के दशक के अन्त तक करीब बीस वर्षों में राजनीतिक भूगोल में राज्य को मुख्यत एक विस्तारशील क्षेत्रीय इकाई के रूप में देखा जाता था ।

अत: इस दौर में सीमाएं और सीमान्त प्रदेशों के अध्ययन पर बहुत जोर दिया गया । सामान्यतया राजनीतिक विमर्श में सीमा और सीमान्त पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं परन्तु राजनीतिक भूगोल में दोनों का अलग-अलग अर्थो में प्रयोग किया जाता है । सीमा तथा सीमांत में अर्थ की भिन्नता के होते हुए भी दोनों एक ही विकास प्रक्रिया के दो क्रमबद्ध चरणों के परिचायक हैं । अत: जो पहले कभी सीमान्त था वही आज संकुचित होकर सीमा बन गया है ।

दोनों शब्दों का अन्तर स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने रेखांकित किया है कि:

(1) सीमान्त राज्य का ध्यान बाहर की ओर आकर्षित करते हैं जबकि सीमाएं राज्य की आन्तरिक व्यवस्था से सम्बद्ध हैं, क्योंकि सीमान्त राजनीतिक अधिकार क्षेत्र के विस्तार की दिशा के परिचायक हैं ।

(2) इस आधार पर कहा जा सकता हैं कि जहां सीमान्त उपकेन्द्रीय बल (सेन्द्रीफुगल फोर्सेज) का प्रतिनिधित्व करते हैं वहीं सीमाएं अभिकेन्द्रीय बल (सेन्द्रीपिटल फोर्सेस) प्रतिनिधि हैं ।

(3) इस प्रकार क्षेत्रीय दृष्टि से सीमान्त पड़ोसी देशों को एक दूसरे को पास लाने का काम करते हैं, क्योंकि इसके दोनों ओर स्थित राज्य इसकी संभावित संसाधनों का लाभ उठाना चाहते हैं । इसके विपरीत सीमान्त पडोसियों के बीच सम्पर्क सम्बन्ध रोकने के उद्देश्य से बनाई गई हैं ।

(4) ए.ई. मूडी (1963) के शब्दों में सीमान्त प्रदेश प्राकृतिक क्षेत्रीय इकाइयों के बीच संक्रमण (ट्राजीशन) के परिचायक हैं तथा सीमाएं राजनीतिक इकाइयों के बीच अवस्थांतरण का प्रतिनिधित्व करती हैं ।

(5) सीमान्त क्षेत्रात्मक इकाइयां हैं, इनमें लम्बाई तथा चौड़ाई होती है, परन्तु सीमाएं रेखीय हैं, इनमें लम्बाई होती हैं परन्तु चौड़ाई नहीं ।

(6) सीमान्त अतीत की याद दिलाते हैं, जबकि सीमाएं वर्तमान व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं ।

(7) सीमान्त क्षेत्रीय पट्टी थे अत: वे अपरिवर्तनीय स्थिति के परिचायक थे । इसके विपरीत सीमा पडोसी देशों के प्रभाव क्षेत्र की बाहरी सीमा निर्धारण करती है । अत: सीमाएं स्वभाव से ही परिवर्तनशील हैं ।

उपनिवेशवादी दौर में किसी भी समय विशेष में अन्तररष्ट्रिाय सीमा सम्बद्ध राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का परिचायक थी । इस संतुलन में परिवर्तन के साथ ही सीमा की स्थिति में परिवर्तन आना स्वाभाविक था । द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अब सीमाएं बहुधा स्थायी विभाजक रेखाएं बन गई हैं ।

सीमा निर्धारण के आधार:

आधुनिक राज्य के उद्भव के साथ ही स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं की आवश्यकता पड़ी । सीमा का वास्तविक निरूपण एक जटिल समस्या थी । उस समय तक क्षेत्रीय सर्वेक्षण की तकनीक अत्यधिक अविकसित थी ।

अत: सीमांकन का कार्य कठिन था । परिणामस्वरूप प्रकृति प्रदत्त उच्चावचीय स्थलाकृतियों की ओर ध्यान आकर्षित हुआ विशेषकर ऐसी स्थलाकृतियां जो कि आवागमन में अवरोधात्मक भूमिका निभा रही थीं उनके सहारे राजनीतिक विभाजक रेखाओं का निर्धारण सरल हो गया ।

ऐसे में पर्वत श्रेणियां और उनके पाद प्रदेश, नदियां, अभेद्य घने जंगल और विस्तृत जनशून्य मरुभूमि प्रदेश सीमा निर्धारण के आधार बन गए । सीमा निर्धारण में इनके चुनाव के दो लाभ थे । ये आकृतियां पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप में विद्यमान थीं अत: उनके आधार पर निर्धारित विभाजक रेखा के लिए सविस्तार सर्वेक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी, साथ ही सीमाएं पड़ोसी देशों के बीच अप्रतिबन्धित आवागमन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाई जा रही थीं, अत: इन अवरोधक तत्वों पर आधारित विभाजक रेखाओं के अधिक प्रभावी सिद्ध होने की सम्भावना थी ।

प्राकृतिक स्थल कृतियों के आधार पर सीमा निर्धारण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सम्बद्ध राष्ट्रीय इकाइयों को सुस्पष्ट प्राकृतिक पहचान प्रदान करना भी था । मध्यकालीन यूरोप (विशेषकर फ्रांस में) प्रचलित मान्यता के अनुसार विधाता ने पृथ्वी को सुस्पष्ट प्राकृतिक इकाइयों में विभक्त कर दिया है जिससे कि पृथकृ-पृथक् राष्ट्रीय इकाइयों को विकास हेतु अलग-अलग राह क्षेत्र प्राप्त हो सकें ।

अर्थात् प्रकृति ने स्वयं ही विभिन्न देशों की सीमाएं बना रखी हैं । अत प्रत्येक राष्ट्रीय इकाई के शासकों का यह कर्तव्य है कि वे प्रकृति की इस योजना को मूर्त रूप दें । यही कारण है कि सत्रहवीं और अठारहवीं सदी में यूरोप में प्राकृतिक भूदृश्यों के आधार पर सीमा निर्धारण का व्यापक प्रचार हुआ ।

पूर्व आधुनिक युग में नैसर्गिक सीमान्त (नेचुरल फ्रंटियर्स) की संकल्पना अत्यधिक लोकप्रिय हुई और यह सामान्य मान्यता बन गई कि राज्यों की सीमाएं प्राकृतिक सीमान्तों पर आधारित होनी चाहिए । अर्थात् प्रत्येक राज्य का राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्र पर्वत श्रेणियों, नदियों अथवा अन्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित सीमाओं से घिरा होना चाहिए । प्राकृतिक सीमान्त सम्बन्धी यह अवधारणा बाद में शक्तिशाली राज्यों द्वारा अपने अपेक्षाकृत निर्बल पड़ोसियों के क्षेत्र को हड़पने का बहाना बन गई ।

यूरोपीय ज्ञानोदीप्ति के युग (एज ऑफ एनलाइटेनमेण्ट) में यह संकल्पना राजनीतिक प्रभुत्व के क्षेत्र विस्तार का प्रमुख आधार बन गई । फ्रांसीसी क्रान्ति (1789-1799) के पश्चात् वहां सामन्तवाद का अन्त हो गया । परिणामस्वरूप ऐतिहासिक उत्तराधिकार के आधार पर राज करने का अधिकार समाप्त हो गया । इसके साथ ही ऐतिहासिक सीमाएं भी समाप्त हो गई और उनके स्थान पर नई सीमाओं का निर्धारण प्राकृतिक आधार पर किया जाने लगा ।

जहां ज्ञानोदीप्ति काल के फ्रांसीसी विचारक प्राकृतिक सीमान्त की अवधारणा का पक्ष ले रहे थे, वहीं जर्मनी के समाज वैज्ञानिक चिन्तक ”ईश्वरीय योजना” अथवा हेतुवाद के स्थान पर सीमा निर्धारण में ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहचान पर जोर दे रहे थे जर्मन चिंतकों के अनुसार सीमा निर्धारण में सम्बद्ध जन समूहों की राष्ट्रीय भावना का समादर करना अनिवार्य है ।

अर्थात् सीमाएं इस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए कि राष्ट्र का कोई भी हिस्सा राज्य की सीमा के बाहर न छूट जाए । जर्मन और फ्रांसीसी विचारकों के वीच यह संकल्पनात्मक मूल्य भेद उनकी भौगोलिक परिस्थितियों की आधार-भूत भिन्नता से सीधे तौर पर जुड़ा था ।

फ्रांस की ऐतिहासिक सीमाएं मूलतया प्राकृतिक सीमाएं हैं तीन ओर समुद्र तया बाकी भाग में पर्वतीय विभाजक स्थित है । अत: उसके लिए सीमा निर्धारण में ईश्वरीय विधान की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक था । इसके विपरीत जर्मन राष्ट्रीयता प्राकृतिक सीमान्तों द्वारा प्रदत्त एकता के बदले मानवीय मूल्यों की आस्था पर निर्भर थी । उनकी राष्ट्रीय पहचान पूर्णतया सांस्कृतिक पहचान थी । अत: उनके राष्ट्रीय अस्तित्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक था उनकी राजनीतिक सीमाएं सांस्कृतिक आधार पर निर्धारित हों ।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् मध्य और पूर्वी यूरोप में सीमा निर्धारण में राष्ट्रीयता पर जोर दिया गया । राष्ट्रीयता की मूल पहचान भाषा मानी गई । इसी आधार पर जर्मन साम्राज्य के विभिन्न भाषाई गुटों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान किया गया ।

उसी समय से ”राष्ट्रीयता” सीमा निर्धारण का प्रमुख आधार बन गई । परन्तु द्वितीय युद्ध की समाप्ति पर एशिया ओर अफ्रीका के सन्दर्भ में राष्ट्रीयता की पहचान भाषा के स्थान पर धर्म का माना गया । इसी आधार पर इस क्षेत्र में यूरोपीय उपनिवेशों को परस्पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय गुटों में बांट कर नई राष्ट्रीय इकाइयों का निर्माण किया गया ।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ”राष्ट्रीय अधिकारों” का सिद्धान्त केवल ”’सुसंस्कृत” यूरोपीय समुदायों तक ही सीमित था क्योंकि परतंत्र अश्वेत समाज को यूरोपीय शासकों द्वारा मानवीय पहचान नहीं दी जाती थी । अत: उपनिवेशों की जनता लम्बे अरसे तक मतदान के अधिकार से वंचित थी, यहां तक कि 1953 में मध्य अफ्रीका में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तरी रोढेशिया, दक्षिणी रोढेशिया, तथा न्यासालैण्ड को मिलाकर मध्य अफ्रीकी संघ (सेण्ट्रल अफ्रीकी फेडरेशन) नाम से एक स्वतंत्र राज्य घोषित होने की तिथि तक उत्तरी रोढेशिया की तेइस सदस्यीय कार्यकारी समिति में केवल तीन अश्वेत सदस्य थे क्योंकि विशाल अश्वेत जनसंख्या तत्कालीन नियमों के अन्तर्गत मतदान के अधिकार से वंचित थी ।

ऐसे में राष्ट्रभावना अर्थात् सांस्कृतिक तथा जातीय एकता की भावना सीमा निर्धारण का आधार नहीं हो सकती थी । अफ्रीका सामान्यतया समाज छोटे-छोटे कबीलों में बंटा था । पुरानी संस्कृति वाले दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया के विपरीत यहां बड़े बड़े देशी राज्यों का अभाव था अत: इस महाद्वीप में सीमा निर्धारण का प्रमुख उददेश्य प्रतिस्पर्धी उपनिवेशी शक्तियों के अधिकार क्षेत्रों के बीच परस्पर मान्य विभाजक रेखाओं का निर्धारण करना था ।

इन उपनिवेशवादी देशों के लिए स्थानीय जनता की सांस्कृतिक भावनाओं का कोई महत्व नहीं था । यही कारण था कि 1884-1885 की बर्लिन कोलोनियल काफरेंस में एकत्र पन्द्रह उपनिवेशवादी देशों ने अपनी उपनिवेशीय इकाइयों का सीमा निर्धारण आपसी समझौते के आधार पर छोटे आकार के मानचित्र पर सीधी रेखाएं खींच कर करने का निर्णय लिया था ।

बहुधा ये रेखाएं अक्षांश और देशान्तर अथवा अन्य ज्यामितीय रेखाओं पर आधारित थीं । इसीलिए इन्हें ज्यामितीय सीमाओ के नाम से जाना गया । उत्तरी और दक्षिणी अमरीका तथा आस्ट्रेलिया के विशाल जन शून्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की सीमाओं का वहुत प्रचार हुआ ।

पुरानी दुनिया के देशों में अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं मुख्यतया सांस्कृतिक और प्राकृतिक आधार पर विकसित ऐतिहासिक विभाजक रेखाएं थीं । इन सीमाओं को लेकर अन्तरराष्ट्रीय कलह निरन्तर चलता रहता था परन्तु नई दुनिया के देशों में पड़ोसी राज्यों के परस्पर सम्बन्ध शान्तिपूर्ण रहे हैं ।

अत: अनेक विचारकों और राजनेताओं में इस धारणा को बल मिला कि ज्यामितीय सीमाएं स्वभाव से ही शान्तिपूर्ण होती हैं और मैत्रीपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों को वढ़ावा देती हैं । इस आधार पर ज्यामितीय सीमाओं को अन्य प्रकार की सीमाओं से अधिक श्रेष्ठ माना जाने लगा, यहां तक कि यदा कदा सुझाव दिए जाने लगे कि पुरानी दुनिया के सीमा विवादों से छुटकारा पाने के लिए सीमाओं को ज्यामितीय आधार पर पुनर्परिभाषित कर देना चाहिए ।

यह धारणा सर्वथा भ्रांतिमूलक है । नई दुनिया में ज्यामितीय सीमाओं का निर्धारण सरल कार्य था क्योंकि लगभग पूरा महाद्वीप जन शून्य था अत: स्थानीय स्तर पर भूमि के साथ सांस्कृतिक पहचान उभरने के अवसर सीमित थे । सीमा रेखा विना किसी विवाद के किसी भी क्षेत्र से गुजर सकती थी । बाद में इन क्षेत्रों की सारी विकास प्रक्रिया इन सीमाओं के अस्तित्व के अनुरूप ही संचालित हुई ।

अत: सीमाओं की पूर्वगामी उपस्थिति के कारण उनकी अनुपयुक्त भौगोलिक स्थिति को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं उठा । पुरानी दुनिया में स्थिति एक दम भिन्न है । यह पुरानी संस्कृतियों का क्षेत्र है जहां प्रत्येक सांस्क्रतिक इकाई का राष्ट्रीय इतिहास, उसकी विशिष्ट पहचान, वहां की मिट्टी से अन्योन्याश्रयी रूप से जुडी है ।

ऐसी स्थिति में ज्यामितीय सीमाओं की कल्पना नहीं की जा सकती । इस दिशा में कोई भी प्रयास विवादों को कम करने के स्थान पर उन्हें और बढावा देगा । अफ्रीका की ज्यामितीय सीमाएं विशेषकर पश्चिमी अफ्रीका में विवादों से भरी हैं क्योंकि ये सीमाएं विभिन्न स्थानीय सांस्कृतिक समूहों को एक से अधिक राज्यों के अधिकार क्षेत्र में विभक्त करती हैं ।

अत: स्पष्ट है कि कोई भी सीमा, भले ही वह प्राकृतिक, सांस्कृतिक अथवा ज्यामितीय हो, अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है । उसकी अच्छाई या बुराई मूलत उसकी स्थानीय स्थिति पर निर्भर है ।

सीमा निर्धारण के सैद्धान्तिक आधार:

सीमाओं की प्रकृति सम्बन्धी संकल्पनाएं समय के साथ-साथ परिवर्तित होती रही हैं । इस सम्बन्ध में सबसे पुरानी और लोकप्रिय अवधारणा यह है कि अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं एक लम्बी विकास प्रक्रिया की अन्तिम परिणति हैं ।

विकास की प्रक्रिया में विभिन्न राजनीतिक इकाइयों का क्षेत्र प्रसार होता गया जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच स्थित सीमान्त प्रदेश उत्तरोत्तर संकुचित होते गए और अन्त मे पड़ोसी देश एक दूसरे के आमने मामने रेखीय सीमाओं पर आ खड़े हुए ।

इस संकल्पना को क्रोड़ उपान्त (कोर-पेरिफरी) संकल्पना कहते हैं क्योंकि इसका उद्भव क्रोड (राज्य के मूल क्षेत्र) तथा उसके चारों ओर स्थित उपान्त (सीमान्त प्रदेश) के परस्पर सम्बन्ध पर आधारित है । यूरोप में पवित्र रोम साम्राज्य ईसाई धर्मावलम्बी आस्था की पहचान पर निर्भर था । इसके अस्तित्व से पृथक्-पृथक् राष्ट्रीय पहचान के विकास के मार्ग में एक प्रकार का प्रतीकात्मक अवरोध उपस्थित था ।

पवित्र रोम साम्राज्य के अवसान के पश्चात इस प्रतीक का महत्व जाता रहा और क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान के आधार पर नई राष्ट्रीय इकाइयों की स्थापना प्रारम्भ हुई । तत्कालीन यूरोप में यह सामान्य मान्यता थी कि प्रत्येक राष्ट्रीय राजनीतिक इकाई एक जीवन्त क्षेत्रीय इकाई है ।

सीमाएं इसके बाह्य अंग (एक्सटर्नल आर्गन्स) हैं जो राज्य के क्षेत्रीय विस्तार तथा हास से सीधे तौर पर जुडी हैं । यह मान्यता भी थी राष्ट्रीय राज्य रूपी क्षेत्रीय संगठन स्वभाव से ही विस्तारशील इकाई है अर्थात् जनसंख्या में वृद्धि के साथ क्षेत्र विस्तार राज्य की स्वभावगत प्रवृत्ति है ।

इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप सीमाएं परिवर्तनशील इकाइयां हें क्योंकि क्षेत्रीय विस्तार अथवा हास की हर घटना के साथ इनकी स्थिति वदलती रहती है । किसी भी समय विशेष में सीमाएं तत्कालीन अन्तरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन का परिचायक हैं ।

अत: हाउशोफर ने सीमाओं को समुदायों के जीवन में जैविक संघर्ष क्षेत्र (वॉयलाजिकल बैटिलफील्ड) की संज्ञा दी । सीमाओं की प्रकृति सम्बन्धी इस संकल्पना को जैविक संकल्पना के नाम से जाना जाता है । उन्नीसवीं सदी के अन्त में जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था ब्रिटेन का मुख्य राजनीतिक लक्ष्य साम्राज्य की सीमाओं को स्थायित्व प्रदान करना और जहां कहीं भी सम्भाव हो इन सीमाओं को अभेद्य प्राकृतिक अवरोधों पर आधारित करना था ।

इसके पीछे निहित मूल मान्यता यह थी कि प्राकृतिक सीमाएं सुरक्षित सीमाएं हैं । कर्जन तथा होल्डिच इस धारणा के प्रमुख प्रवर्तक थे । अत: इस संकल्पना को ब्रिटिश साम्राज्यवादी संकल्पना के नाम से जाना जाता है । जर्मन राजनीतिक विचारक सीमा निर्धारण के इस विचार के कट्टर विरोधी थे ।

अपनी ”जैविक” मान्यता के अनुसार जर्मन विचारक राष्ट्रीय राज्य को एक विस्तारशील जीवन्त इकाई के रूप में देखते थे । सीमाओं के स्थायित्व की धारणा राज्य की जैविक संकल्पना के विपरीत थी । अत: वे इस धारणा को राज्य की मूल प्रकृति के विरुद्ध मानते थे ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में दूरगामी परिवर्तन आए । यूरोपीय देशों की उपनिवेशीय इकाइयां अनेक छोटे बड़े स्वतंत्र राष्ट्रीय इकाइयों में बदल गई ! विश्व-राजनीति अब प्रमुखतया बहुनाभीय (मल्टीनोडल) व्यवस्था बन गई और कथित महान साक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य प्रमुख उपनिवेशवादी देश अब छोटे-छोटे राज्यों में परिवर्तित हो गए और उनका राजनीतिक प्रभुत्व उनकी आन्तरिक सीमाओं तक ही सिमट गया ।

साथ ही विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमरीका और तत्कालीन सोवियत रूस विश्व के दो शक्ति ध्रुवों के रूप में स्थापित हो गए । उनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा तथा ततज्जनित प्रभुत्व प्रसार के निरन्तर होड़ के कारण यह निश्चित हो गया कि विश्व के किसी भी भाग में अन्तरराष्ट्रीय द्वन्द्व उत्पन्न होने की दशा में दोनों ही महाशक्तियां अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करेंगी ।

फलस्वरूप स्थानीय लड़ाई महाशक्तियों के टकराव में बदल सकती थी । इस परिवर्तित राजनीतिक वातावरण में विस्तारशील राज्य की संकल्पना स्वीकार्य नहीं हो सकती थी । नई राजनीतिक स्थिति की मजबूरी थी कि सभी देश अपनी राजनीति अपनी सीमाओं के अन्दर ही खेलें ।

परिणामस्वरूप हर देश की सीमा व्यावहारिक दृष्टि से स्थाई सीमा बन गई । साथ ही क्षेत्रीय उपनिवेशवाद की समाप्ति और संसार के अधिकांश भागों में स्वतंत्र राष्ट्रीय इकाइयों के उद्भव के पश्चात् व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर व्यक्ति और हर देश का मूल अधिकार बन गई ।

अत: सीमा परिवर्त्तन का कोई भी प्रयास पड़ोसी देश की राष्ट्रीय अस्मिता का अतिक्रमण माना जाने लगा और अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं को दो देशों की जनता और उनके शासकों के बीच आपसी समझोते अथवा ”कान्ट्रैक्ट” का परिणाम माना जाने लगा ।

कोई भी इकरारनामा बिना दोनों पक्षों की सहमति के बदला नहीं जा सकता, अत: सैद्धान्तिक स्तर पर अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं स्थाई विभाजक रेखाएं बन गई । अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की इस संकल्पना को संविदा सिद्धान्त (कन्ट्रैक्चुयल थियरी) के नाम से जाना जाता है ।

सीमाओं का वर्गीकरण:

द्वितीय विश्व युद्ध के पहले सीमाएं राजनीतिक भूगोल के अध्ययन का मुख्य विषय थीं ! रैट्ज़ेल की जैविकीय राज्य की संकल्पना के अनुसार सीमाएं राज्य के जीवन-मरण के प्रश्न से अनिवार्यत जुड़ी थीं । 1933 के बाद के क्षेत्रीय परिदृष्टि प्रधान राजनीतिक भूगोल में भी इनके अध्ययन का महत्व बना रहा क्योंकि सीमाएं राज्य की स्थानिकता की परिचायक थीं ओर राज्य की स्थानिकता से अभिन्न रूप से जुडी थीं ।

अत: बीसवीं सदी के पूवर्द्धि में यह प्रश्न कि किस प्रकार की सीमाएं वांछनीय हैं और कौन अवांछनीय अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बन गया । फलस्वरूप सीमाओं के वर्गीकरण पर पर्याप्त चर्चा हुई । मोटे तौर पर यह वर्गीकरण दो प्रकार का था ।

एक आकृतिक (मार्फोलाजिकल) वर्गीकरण तथा दूसरा आनुवंशिक (जेनेटिक) वर्गीकरण । आकृतिक वर्गीकरण में प्राकृतिक भूदृश्यों के आधार पर खींची गई सीमाओं को प्राकृतिक सीमाएं, जातीय (एथनिक) तत्वों के आधार पर खींची गई सीमाओं को मानवीय पहचान वाली (एंथ्रोपोलाजिकल) सीमाएं, तथा ज्यामितीय आधार पर खींची गई सीमाओं को ज्यामितीय (ज्योमेट्रिकल) सीमाएं कहा गया ।

सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण सर्वप्रथम अमरीकी विद्वान हार्टशोर्न ने 1936 में एनल्स ऑफ दि एसोसिएशन ऑफ अमरिकन जियोग्राफी पत्रिका में प्रकाशित एक प्रपत्र-सार (एब्स्ट्रैक्ट) में प्रस्तुत किया था । इस वर्गीकरण में निदृष्ट वर्गों के नाम नदियों के प्राकृतिक भूगोल के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली नामावली से लिया गया था । एक प्राकृतिक तत्व होने के नाते नदियों तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बीच कोई समानता नहीं है ।

अत: इस वर्गीकरण का आधार सीमा विशेष और उसके आसपास के सांस्कृतिक भूदृश्य के बीच पाया जाने वाला कालक्रम सम्बन्ध है । अर्थात् यदि सीमा रेखा सांस्कृतिक भूदृश्य की विकास प्रक्रिया के प्रारम्भ के पहले ही अस्तित्व में आ गई थी तो ऐसी सीमा पूर्ववर्ती (ऐण्टीसिडेण्ट) सीमा हुई ।

परन्तु यदि सीमा रेखा सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के बाद अस्तित्व में आई तो वह अनुवर्ती (सब्सीक्वेण्ट) सीमा हुई । परन्तु अनुवर्ती संज्ञा केवल उन्हीं सीमाओं के लिए सुरक्षित हैं जिनका निर्धारण सम्बद्ध पक्षों की पारस्परिक सहमति के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है ।

ऐसी अनुगामी सीमाएं जिनका निर्धारण स्थानीय लोगों की इच्छा के विरुद्ध बाहरी शक्तियों के दबाव के अन्तर्गत हुआ है उन्हें आरोपित (सुपरइम्पोज्ड) सीमा की संज्ञा दी गई है । इस वर्गीकरण के अनुसार पाकिस्तान-भारत सीमा अनुगामी सीमा हुई जबकि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को पृथक् करने वाली सीमा आरोपित सीमा है ।

प्राय: सभी देशों के भूदृश्य में कुछ स्पष्ट सांस्कृतिक सीमाओं का अस्तित्व होता है क्योंकि इतिहास के पूर्वगामी दौर में देश का वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र पृथकृ-पृथकृ स्वतंत्र (अथवा महत्वपूर्ण मामलों में स्वायत्त) क्षेत्रों के पारस्परिक विलय का परिणाम है ।

वर्तमान सांस्कृतिक भूदृश्य से परिलक्षित होने वाली (परन्तु आज के दिन राजनीतिक दृष्टि से प्रभावहीन) सांस्कृतिक सीमाएं वास्तव में अवशिष्ट (रेलिक्ट अथवा रेलिक) राजनीतिक विभाजक रेखाएं हैं । मध्य और पूर्व यूरोप में इस प्रकार की अवशिष्ट सीमाएं बड़ी संख्या में विद्यमान हैं ।

आनुवंशिक वर्गीकरण नदियों के प्राकृतिक भूगोल में प्रयुक्त नामावली का सीमाओं के क्षेत्र में पर्याय के दर्शन का प्रयास मात्र था इस दिशा में आगे कोई महत्वपूर्ण अध्ययन नहीं हुआ । परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह वर्गीकरण सीमाओं के स्वरूप तथा स्थानीय अन्तरराज्यीय सम्बन्धों में उनके प्रभाव के विश्लेषण में पर्याप्त उपयोगी प्रतीत होता है ।

सामान्यतया पूर्वगामी सीमाएं अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से शान्तिप्रिय सीमाएं सिद्ध हुई हैं जबकि अनुगामी सीमाएं चाहे उनका निर्धारण प्राकृतिक भौगोलिक आधार पर हुआ हो अथवा सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर, या वे सीधी रेखाओं वाली ज्यामितीय सीमाएं हों प्राय अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न करने का कारण रही हैं ।

इसका कारण यह है कि पूर्वगामी सीमाएं प्रारम्भ से ही सम्बद्ध क्षेत्र में राजनीतिक जीवन की विकास प्रकिया का अनिवार्य अंग रही हैं, परिणामस्वरूप क्षेत्रीय स्तर के अन्तरराज्यीय सम्बन्ध उनके अस्तित्व से पूर्ण रूपेण समायोजित हो गए हैं ।

सीमाओं को प्राकृतिक और कृत्रिम श्रेणियों में बांटने के प्रयास भी यदा-कदा किए गए थे । प्राकृतिक तत्वों पर आधारित सीमाओं का प्राकृतिक, तथा मानवीय तत्वों पर आधारित अथवा मानवीय प्रयास से निर्धारित (उदाहरणार्थ ज्यामितीय) सीमाएं कृत्रिम विशेषण से सम्बोधित की गई है । ध्यातव्य हैं कि प्रकृति में कहीं भी सीमाएं नहीं होतीं ।

एक भूदृश्य उत्तरोत्तर ढाल के क्रमिक परिवर्तन के माध्यम से दूसरे भूदृश्य से मिल जाता है, इसी प्रकार एक प्रकार का जलवायु क्षेत्र तापमान, वर्षा आदि जलवायुवीय तत्वों के परिमाण में क्रमिक परिवर्तन के माध्यम से दूसरे प्रकार के जलवायु प्रदेश में मिल जाता है ।

अर्थात् कोई सीमा चाहे प्राकृतिक तत्वों के सहारे निर्धारित हो अथवा मानवीय तत्वों के आधार पर, प्रत्येक दशा में मानवीय चयन का परिणाम है अत सभी सीमाएं कृत्रिम सीमाएं हैं । वर्गीकरण सम्बन्धी इस चर्चा को समाप्त करने के पूर्व ध्यातव्य है कि प्राकृतिक बनाम कृत्रिम सीमा सम्बन्धी विवाद के पीछे मूलभूत मान्यता यह थी कि ”प्राकृतिक” सीमाएं प्राकृतिक तत्वों पर आधारित हैं, अत: वे अधिक श्रेयस्कर हैं । उनके चयन से मानवीय सम्बन्धों को स्थायित्व मिलेगा ।

क्योंकि सम्बद्ध प्राकृतिक तत्व स्थानीय भूदृश्य में प्रारम्भ से ही अवरोधक भूमिका निभाते रहे हैं अत ऐसी सीमा के दोनों ओर स्थित मानव समूह स्वभावतया एक दूसरे से पृथक पहचान वाले होंगे । मोटे तौर पर यह तर्क विवेकपूर्ण प्रतीत होता है और इसमें निहित मान्यता उचित लगती है । परन्तु समस्या का निकट से विश्लेषण करने पर यह मान्यता भ्रामक प्रतीत होती है ।

कोई भी पर्वतीय प्रदेश एक विस्तृत क्षेत्र की समष्टि का परिचायक है, उसमें लम्बाई के साथ पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र भी शामिल है साथ ही यद्यपि मैदानी और पठारी भागों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश उपान्तीय आर्थिक महत्व के होते हैं परन्तु वे जनशून्य नहीं होते ।

अपनी उपान्तीय उपयोगिता के बावजूद वे पर्वत के दोनों ओर स्थित आबाद क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार होते हैं । पर्वतीय पाद प्रदेशों की कृषि व्यवस्था में उनके चरागाहों तथा जंगलों का केन्द्रीय महत्व है ।

लम्बे समय से अधिकार मुक्त रहे इन क्षेत्रों के परस्पर विरोधी शक्तियों के अधिकार क्षेत्रों में विभक्त हो जाने से दीर्घकालीन स्थानीय अर्थ व्यवस्था विस्थापित हो जाती है और सामाजिक असंतोष उत्पन्न होता है । नदी घाटियों में सीमा निर्धारण से स्थिति और चिन्ताजनक हो जाती है ।

पर्वतीय सीमाओं के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तर्क यह था कि पर्वत भूदृश्य के स्थायी तत्व हैं अत उनके आधार पर खीची गई सीमा रेखा भी स्थायी होगी । जहां तक नदियों पर आधारित सीमाओं की तुलना में पर्वतीय सीमाओं के मूल्यांकन का प्रश्न है यह तर्क ठीक है ।

परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के पहले जब सम्पूर्ण विश्व उपनिवेशवादी दौर से गुजर रहा था तब सभी राजनीतिक सीमाएं किसी भी समय विशेष में विद्यमान राजनीतिक शक्ति संतुलन की परिचायिका मात्र थी ।

भारत-चीन सीमा इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है । जब तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य का भाग था, और ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति था, भारत-तिब्बत सीमा (मैकमहॉन रेखा) एक स्थायी सीमा बनी रही थी किन्तु 1947 के पश्चात् स्थिति एकदम बदल गई ।

अब तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया ओर विश्व के सबसे बड़े पर्वत के सहारे खींची गई भारत-तिब्बत सीमा अस्थिर हो गई । अत: किसी भी राजनीतिक सीमा का स्थायित्व अथवा अस्थायित्व उसके दोनों ओर स्थित राष्ट्रीय इकाइयों के आपसी सम्बन्धों पर निर्भर है न कि सीमा की प्रकृति अथवा उसके प्रकार पर ।

नदियों के सम्बन्ध में सीमाओं की स्थिरता का प्रश्न पूर्णतया निर्मूल है । नदियां भूदृश्य का स्थायी अंग अवश्य हैं परन्तु वे प्रकृति से ही प्रवाहमान हैं । हर आने वाली बाद के बाद उनके प्रवाहमार्ग में परिवर्तन की सम्भावना बनी रहती है ।

परिणामस्वरूप उनके आधार पर खींची गई सीमाएं अत्यधिक परिवर्तनशील (अस्थिर) होती है । संयुक्त राज्य अमरीका और मेक्सिको के बीच की विभाजक सीमा रेखा (जो टेक्सास राज्य की पश्चिमी सीमा भी है) रायोग्राण्डे नदी पर आधारित है । एल पासो नगर के बाद रायोग्राण्डे एक चौड़े अपवाह मैदान से होकर प्रवाहित होती है ।

इस भाग में लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ के बाद इसका मार्ग बदल जाता है । यह वार्षिक मार्ग परिवर्तन स्थानीय निवासियों और सम्बद्ध सरकारों के लिए लंबे समय तक सिर दर्द बना रहा था । 1933 में दोनों देशों के संयुक्त प्रयास से बाढ़ नियंत्रण के विस्तृत प्रयास करके नदी की मुख्य धारा को सीधा किया गया । तब से इस मुख्य धारा के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा दोनों देशों के बीच राजनीतिक विभाजक रेखा के रूप में मान्य है ।

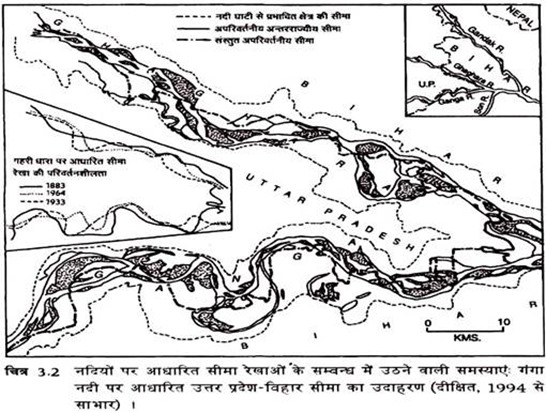

भारत में नदी पर आधारित समस्यापूर्ण सीमा का एक प्रमुख उदाहरण मध्य गंगा घाटी की बिहार-उत्तर प्रदेश अन्तरराज्यीय सीमा है । इस क्षेत्र में 1840 से दोनों राज्यों की सीमा घाघरा तथा गंगा की सबसे गहरी धाराओं के आधार पर परिभाषित थी ।

परन्तु इस क्षेत्र में ये दोनों ही नदियां वर्ष प्रतिवर्ष धारा परिवर्तित करती रही हैं । परिणामस्वरूप सीमा विवाद स्थानीय जीवन के लिए एक कभी भी न समाप्त होने वाला अभिशाप बन गया था । भारत सरकार ने इस सीमा विवाद के समाधान के लिए त्रिवेदी आयोग का गठन किया । आयोग ने 1964 में अपनी रिपोर्ट-सरकार को प्रस्तुत कर दी थी । 1968 में लोक सभा द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद इस विवाद का समाधान हुआ (चित्र 3.2) ।

अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में सीमाओं का बदला महत्व:

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पहले अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों का करीब डेढ़ शताब्दी का इतिहास मूलरूप से यूरोपीय देशों के उपनिवेश विस्तार का इतिहास था । इस दोर में सम्पूर्ण यूरोप में राष्ट्रीय भावना पर आधारित स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों (राज्यों) का वोल-बाला था ।

राष्ट्रीय पहचान पर आधारित राष्ट्रीय इकाइयां जैविक क्षेत्रीय इकाइयों के रूप में देखी जाती थीं । इसीलिए अन्य जीवित प्राणियों की भांति राष्ट्रीय राज्य भी विकासशील इकाइयां माने जाने लगे । उन्हें राष्ट्र की विकासशील जनसंख्या के भरण पोषण के लिए निरन्तर अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता थी । अत: राज्य परस्पर प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय संगठकों के रूप में देखे जाने लगे और अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार उनकी मूलभूत प्रवृत्ति मानी जाने लगी ।

इस मान्यता के परिणामस्वरूप राज्यों की राजनीतिक सीमाएं उनके परस्पर शक्ति संतुलन पर आधारित अस्थायी विभाजक रेखाएं बन गई । उनकी स्थिति राजनीतिक शक्ति संतुलन में आने वारने हर बदलाव के साथ परिवर्तनीय हो गई ।

अत: स्वाभाविक था कि राजनीतिक सीमाओं को छुरी की धार की संज्ञा मिले, एक ऐसी धार जिस पर राष्ट्रों के जीवन-मृत्यु, ओर युद्ध अथवा शान्ति के प्रश्न समीप से जुड़े हैं । कर्जन (1908) और होल्डिच (1916) के अनुसार ”विश्व के आधुनिक इतिहास में प्राय सभी महत्वपूर्ण युद्ध और अन्तरराष्ट्रीय झगड़े जो कि युद्ध में बदल सकते थे, सीमा विवादों के परिणाम रहे हैं” ।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् यह स्थिति एक दम परिवर्तित हो गई । युद्धोत्तर काल में विश्व उपनिवेशवाद की राख पर खड़ा था । अब राष्ट्रीय राजनीतिक इकाइयां जीवन्त तो थीं परन्तु उनकी प्रवृत्ति क्षेत्रीय दृष्टि से विस्तारवादी नहीं थी ।

अब महान शक्तियों का युग समाप्त हो गया था एक नई बहुनाभिक विश्व व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ था जिसमें अनेक छोटे-बड़े स्वतंत्र राज्यों के साथ-साथ दो महाशक्तियां अस्तित्व में आ गई थीं । इस बदली स्थिति में विश्व के किसी भी कोने में सम्भावित सीमा विवाद में महाशक्तियों के आपसी टकराव की सम्भावना सतत् वर्तमान थी । परिणामस्वरूप स्थानीय सीमा विवादों पर एक प्रकार का वातावरणजन्य प्रतिबन्ध लग गया ।

छोटी-छोटी राजनीतिक इकाइयों के लिए पड़ोसी राज्यों की सीमाओं का अतिक्रमण अपेक्षाकृत कठिन हो गया । अर्थात् व्यावहारिक रूप में सीमाएं यथास्थान स्थिर हो गई । अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में उनका ”छुरी की धार” वाला स्वरूप समाप्त गया ।

सीमाओं का आर्थिक महत्व:

राजनीतिक भूगोल में प्रारम्भ से ही अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय थीं । परन्तु लम्बे समय से यह अध्ययन राष्ट्रों के बीच कभी न समाप्त होने वारने शक्ति परीक्षण और क्षेत्र विस्तार तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं पर ही केन्द्रित रहा ।

सीमा क्षेत्रों के आर्थिक भूदृश्य पर इस अन्तरराष्ट्रीय विभाजक रेखा का प्रभाव प्राय अध्ययन क्षेत्र के वाहर समझा जाता रहा । अमरीकी विद्वान एस.डब्ल्यू. बॉग्स ने 1932 में इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए रेखांकित किया कि यह धारणा कि सीमाओं का क्रियात्मक रूप अपरिवर्तनीय है पूर्णतया भ्रांतिमूलक है ।

यह सही है कि सीमा रेखाओं के निर्माण का उद्देश्य पडोसी राज्यों के बीच आवागमन संचार को प्रतिबन्धित कर उन्हें स्पष्टतया पृथक्-पथक् इकाइयों के रूप में स्थापित करना था । परन्तु सामाजिक निर्मितियों का उद्देश्य और उनकी उपयोगिता सामाजिक विकास की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनशील होता है ।

यही बात अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में भी लागू है । यह सही है कि प्रारम्भ में इनका उद्देश्य और इनका मुख्य कार्य पड़ोसी राज्यों को एक दूसरे से राजनीतिक-सामाजिक रूप में अलग करना था । परन्तु राष्ट्रों के बीच मैत्री भाव बढ़ने और आर्थिक आदान-प्रदान शुरू होने के साथ ही स्थिति में आमूल परिवर्तन आ गया ।

अनेक उदाहरणों की सहायता से बॉग्स ने सिद्ध किया कि बीसवीं सदी के चौथे दशक के प्रारम्भ में अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं एक महत्वपूर्ण आर्थिक तत्व बन गई हैं । अत: यह आवश्यक है कि राजनीतिक भूगोल के विद्यार्थी सीमाओं के आर्थिक अवरोधक पक्ष (बैरियर फंक्सान) पर ध्यान केन्द्रित करें ।

इस दिशा में बॉग्स ने 1941 में प्रकाशित एक लेख में अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं के अस्तित्व के कारण पड़ोसी राज्यों के परस्पर आर्थिक और सामाजिक सम्बन्ध संचार पर पड़ने वारने अवरोधात्मक प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया ।

अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं के भौगोलिक अध्ययन में यह एक सर्वथा नूतन प्रयास था तथा इसके माध्यम से सीमाओं पर होने वाले शोध कार्य को नई दिशा मिली ओर उसका आयाम प्रशस्त हुआ । द्वितीय युद्ध के पश्चात सीमाओं के अध्ययन की दिशा में दूरगामी परिवर्तन आए ।

उपनिवेशवादी व्यवस्था की समाप्ति और द्विध्रुवीय विश्व राजनीति के उद्भव के साथ ही अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं स्थाई विभाजक रेखाएं बन गई थीं । दोनों ”महाशक्तियों” के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए स्थानीय सीमा विवादों को आपसी समझौतों से निबटाना आवश्यक हो गया अन्यथा विश्व शान्ति के भंग होने की पूरी आशंका थी । ऐसे में क्षेत्रीय स्तर पर अन्तरराज्यीय राजनीति मुख्यतया आर्थिक सम्बन्धों की राजनीति बन गई ।

अत: सीमाओं का अध्ययन उत्तरोत्तर पडोसी देशों के आर्थिक सम्बन्धों में सीमाओं के अस्मित से उत्पन्न अवरोधक प्रभाव के अध्ययन पर केन्द्रित हो गया । और सीमाओं को मुख्यतया मानव जीवन की अनिवार्य क्षेत्रीयता (टेरिटोरियलटी), अर्थात् अपने निर्वाध सामूहिक विकास और सांस्कृतिक तथा जातीय पहचान की सुरक्षा हेतू एक सर्वविधा स्वायत्त क्षेत्र की स्थापना के उद्देश्य की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा ।

सीमा रेखाओं के आर्थिक प्रभाव के अध्ययन की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान ऑगस्त लॉश्च की जर्मन भाषा में लिखित पुस्तक इकनामिक्स ऑफ लोकेशन (1931) में प्रस्तुत हुआ था । परन्तु मूल पुस्तक जर्मन भाषा में थी और इसके प्रकाशन के पश्चात् शीघ्र ही जर्मनी में राजनीतिक स्थितियां अत्यधिक अस्थिर हो गई थीं अत जर्मनी के बाहर इस पुस्तक का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया ।

1954 में पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन के बाद ही रनीश्च के विचार राजनीतिक भूगोल के विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके । अपनी पुस्तक में लॉश्च ने कनाडा के दो प्राय समान जनसंख्या वाले नगरों, विण्डसर तथा लंदन, में प्रति व्यक्ति बिक्री के आकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया ।

लेखक का निष्कर्ष था कि ऐसे पदार्थ जो कनाडा में संयुक्त राज्य अमरीका की अपेक्षाकृत सस्ते हैं उनकी प्रति व्यक्ति बिक्री विण्डसर में (जोकि कनाडा-संयुक्त राज्य सीमा के एक दम पास स्थित है) लंदन (जो सीमा से पर्याप्त दूर स्थित है) में होने वाली बिक्री की अपेक्षाकृत काफी अधिक है ।

परन्तु जिन पदार्थों का उत्पादन मूल्य कनाडा में अधिक और संयुक्त राज्य अमरीका में कम है, स्थिति सर्वथा विपरीत है । अर्थात् ऐसे पदार्थों की प्रति व्यक्ति बिक्री विण्डसर में कम और लंदन में अधिक है । इस आधार पर लॉश्च ने रेखांकित किया कि अन्तरराष्ट्रीय सीमा के अस्तित्व से पडोसी देशों के बीच उत्पादों के बिक्री मूल्य पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है क्योंकि सीमा पर चुंगी तथा अन्य करों की अदायगी के कारण सीमा पार करते ही उत्पादों के बिक्री मूल्य में वृद्धि हो जाती है ।

इस वृद्धि के दो कारण हैं । एक, कर के रूप में दी गई राशि, तथा दूसरा इसलिए कि सीमा पार से व्यापारिक आदान-प्रदान में सामानों को सुनिश्चित चौकियों (कस्टम पोस्ट) पर ही पार किया जाता हे । अत: सीमा पार क्षेत्रों में बिक्री मूल्य वस्तु विशेष के उत्पादन मूल्य + सीमा शुल्क + ढुलाई का सम्मिलित योग होता है ।

एक कल्पित रेखाचित्र के माध्यम से लॉश्च ने सीमा पार करते ही वस्तुओं के बिक्री मूल्य में वृद्धि की प्रक्रिया को दर्शाने का प्रयास किया । लॉश्च ने सुझाव दिया कि इस आधार पर हम सीमा पार से होने वाले व्यापार पर सीमा के अवरोधात्मक प्रभाव को ”दूरी मूल्य” (डिस्टेंस वैलयू) के रूप में माप सकते हैं । यह दूरी मूल्य देय सीमा शुल्क और ढुलाई खर्च का संयुक्त योग है (चित्र 3.3) ।

1958 में कैनेडियन विद्वान जे.आर. मकाय ने लॉश्च के उदाहरण के आधार पर मॉन्ट्रियल और कनाडा के अन्य कई नगरों, तथा मॉन्ट्रियल और संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ चुने हुए नगरों के बीच टेलीफोन वार्ता के परिमाण के विश्लेषण के आधार पर टेलीफोन वार्ता प्रवाह पर कनाडा की प्रादेशिक स्तर की सीमाओं और कनाडा ओर संयुक्त राज्य अमरीका के बीच स्थित अन्तरराष्ट्रीय सीमा का अवरोधात्मक प्रभाव निरूपित करने का प्रयास किया ।

इसके लिए लेखक ने जिन दो नगरों के बीच का टेलीफोन प्रवाह विश्लेषित किया जा रहा था उनकी जनसंख्या के गुणांक को उनके बीच की भौगोलिक दूरी से विभक्त कर दिया । इस प्रकार प्राप्त अंकों के आधार पर सीमाओं का अवरोधक प्रभाव निरूपित किया गया । क्यूबेक प्रान्त (जिसका मॉन्ट्रियल एक हिस्सा है) के नगरों के बीच होने वाला टेलीफोन वार्ता प्रवाह क्युबेकी नगरों और ओन्टेरियो प्रान्त में स्थित नगरों के बीच होने वाले वार्ता प्रवाह की अपेक्षाकृत 1/5 से 1/10 तक, अधिक है ।

विश्लेषण से पाया गया कि क्युबेकी नगरों और अन्तरराष्ट्रीय सीमा पार स्थित अमरीकी नगरों के बीच का वार्ता प्रवाह और भी कम था । अर्थात् क्यूबेक और ओण्टेरियो के बीच की सीमा के अवरोधक प्रवाह की तुलना में क्यूबेक और संयुक्त राज्य अमरीका की अन्तरराष्ट्रीय सीमा का अवरोधक प्रभाव पचास गुणा अधिक था ।

इस अध्ययन का आधारभूत निष्कर्ष यह था कि सामान्यतया दो नगरों के बीच होने वाले संचार (अथवा अन्य) प्रवाह की मात्रा उन दोनों की कुल जनसंख्या के गुणांक को उनके बीच की दूरी से भाग देने से प्राप्त अंक के बराबर है ।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास सीमा प्रतिबोधन सम्बन्धी (परसेप्चुअल) अध्ययन था । 1968 में प्रकाशित एक लेख में रेनाल्ड्स और मैकनल्टी ने स्पष्ट किया कि सीमा क्षेत्रीय प्रदेशों में सीमाओं के अस्तित्व सम्बन्धी मानसिकता भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार की होती है ।

उदाहरणार्थ जो लोग किसी सीमा चौकी के पास रहते हें उनके लिए सीमा पार के स्थानों से न्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना आसान होता है परन्तु सीमा चौकी से हम ज्यों ज्यों दूर जाते हें स्थानीय जनता सीमा को उसी अनुपात में और अधिक अभेद्य मानती है तथा सीमा पार स्थित स्थान पास से दिखाई देते हुए भी वास्तविकता में (व्यवहार के स्तर पर) बहुत दूर स्थित हैं क्योंकि सीमा पार से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सम्बद्ध चौकी तक जाना आवश्यक है ।

सांस्कृतिक संचार प्रवाह और सीमाएं:

सन 1974 में गोल्ड और ह्वाइट ने जे.आर. काय द्वारा प्रतिपादित अध्ययन विधि से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अवरोधों का दूरी मूल्य डिस्टैन्स वैल्फें उनके दोनों ओर स्थित स्थानों के बीच होने वाले परस्पर संचार प्रवाह के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया ।

इस आधार पर लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता वाले क्षेत्र में समाचार प्रवाह दर्शाने वाली रेखा चित्र 3.4ए में प्रदर्शित प्रारूपी क्षय बक्र (टिपिकल डिके कर्व), ओर यदि लागरिथ्म ग्राफ प्रयोग किया जाए तो चित्र बी में प्रदर्शित सरल रेखा जैसी होगी ।

इसके विपरीत यदि समाचार प्रवाह क्षेत्र में किसी प्रकार का अवरोध स्थित है तो इस अवरोध के ठीक दूसरी ओर समाचार प्रवाह में एकाएक ह्रास होगा, अर्थात् अवरोध के कारण दूरी में वृद्धि के साथ प्रवाह गति में क्रमिक ह्रास की प्रक्रिया विकृत हो जाएगी ।

ऐसी स्थिति में अवरोध (अथवा सीमा) के दोनों ओर के क्षेत्रों में प्रवाह क्रम दो पृथक्-पृथक् रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होंगे (देखिए चित्र 3.4 सी) । इस चित्र से स्पष्ट है कि यदि हम सीमा पार के प्रवाह को दिखाने वाली रेखा को दाहिनी ओर बढ़ाते हुए इसे बाई ओर वाली प्रवाह रेखा के सीध में लें आएं तो संयुक्त प्रवाह रेखा आदर्श हास रेखा के अनुरूप, अर्थात् दूरी में वृद्धि के साथ प्रवाह गति में क्रमिक हास प्रदर्शित करेगी । दाहिनी ओर वाली रेखा को हमने जितना दूर और दाहिनी तरफ बढ़ाया है वही उस अवरोध विशेष का दूरी-मूल्य हुआ ।

यदि इस स्थिति का पक्षी दर्शन करें (अर्थात् इसे ऊपर आकाश से देखें) तो यह अवरोध (अथवा सीमा) सूचना प्रवाह मार्ग में एक दरार रेखा (फाल्ट लाइन) जैसा प्रतीत होगा (देखिए चित्र 3.4 डी) । मॉकाय (1958) के प्रपत्र के सन्दर्भ में गोल्ड और ह्वाइट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार हम फ्रेंच और अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों के बीच सूचना प्रवाह पर भाषाई तथा संस्कृतिक भिन्नता का दूरी-मूल्य निर्धारित कर सकते हैं ।

मॉकाय, तथा गोल्ड और ह्वाइट द्वारा प्रस्तुत शोध की दिशा के आधार पर हम भारत तथा परिसंघ राज्य व्यवस्था वाले अन्य देशों में अन्तरक्षेत्रीय राजनीतिक सीमाओं का अन्तरराज्यीय समाचार प्रवाह पर अवरोधक प्रभाव और उनके दूरी-मूल्य का आकलन कर सकते हैं ।

इस तरह के अध्ययन के आधार पर हम बहुभाषी ओर बहुसांस्कृतिक परिसंघ प्रणाली वाले देशों में राष्ट्रीय एकता और अन्तरक्षेत्रीय संचार की समस्या का विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं । पच्चीस वर्षो में राजनीतिक सीमाओं का भौगोलिक अध्ययन उत्तरोत्तर अन्तरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं का उनके दोनों ओर के क्षेत्रों के आर्थिक-सांस्कृतिक जीवन पर पड़ने वारने प्रभाव के विश्लेषण पर केन्द्रित हो गया है । 1991 में वारसा संधि के भंग हो जाने के बाद से अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है ।

1991 के पहले इस संगठन के राज्यों के बीच अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं व्यावहारिक दृष्टि से आन्तरिक सीमाएं थीं और उनसे सम्बन्धित विवाद आन्तरिक विवाद के रूप में सुलझा लिए जाते थे । 1991 के बाद संगठन के सदस्य राज्यों के स्वतंत्र राष्ट्रीय इकाइयों के रूप में उभरने के साथ सीमा सम्बन्धित समस्याओं में वृद्धि हुई है और पूर्वी यूरोप में अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बन गई हैं ।

क्रोड़ क्षेत्र:

आज विश्व में जार्डन, इज़राइल, बांग्ला देश, पाकिस्तान आदि जैसी अनेक प्रभुतासम्पन्न राजनीतिक इकाइयां हें जिनका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उद्भव मुख्यतया तात्कालिक घटनाक्रमों का परिणाम या । इसके विपरीत विश्व के अधिकांश ऐतिहासिक राज्य (जिनका राजनीतिक अस्तित्व सैंकडों अथवा हजारो वर्ष पुराना है) क्षेत्रीय विस्तार के क्रमिक विकास के परिणाम हैं ।

प्रत्येक का इतिहास किसी सुनिश्चित अंकुरण बिन्दु से बाहर की ओर उत्तरोत्तर प्रसार और क्षेत्रीय विस्तार का इतिहास हे । अनेक राज्यों का वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र एक से अधिक ऐसे अंकुरण क्षेत्रों (अथवा क्रोडों) के सम्मिलित विकास और एकीकरण का परिणाम है ।

फ्रांसीसी विद्वान केबवर (1932) ने इन्हें ”आर्मेचर” की संज्ञा दी जिसके चारों ओर के क्षेत्र उससे क्रमश जुड़ते हुए कालान्तर में एकीकृत हो गए । यह प्रक्रिया बहुत कुछ शरीर की हड्डियों के चारों ओर मांसपेशियों के विकास की प्रक्रिया के समान थी ।

राजनीतिक भूगोल के साहित्य में क्रोड़ क्षेत्र का प्रवेश रैट्ज़ेल (1897) की पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही हुआ था । अंग्रेजी भाषा के राजनीतिक भूगोल के साहित्य में सर्वप्रथम ह्विट्लसी (1939) ने इसकी सविस्तार चर्चा की ।

उसके बाद से अनेक विद्यार्थियों ने राज्य और राष्ट्र के निर्माण के अध्ययन में क्रोड़ सम्बन्धी संकल्पना का सफल प्रयोग किया हैं । क्रोड़ क्षेत्र की संकल्पना राजनीतिक भूगोल की मूलभूत संकल्पनाओं में से एक है । परन्तु इसकी परिभाषा ओर इसके वास्तविक अर्थ के बारे में मतैक्य नहीं है । कुछ अध्येता इसे ऐतिहासिक अर्थ में देश के प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में प्रयोग करते हैं तो अनेक इसको समकालीन परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ।

इस दूसरे अर्थ में क्रोड़ किसी देश के वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र का आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सबसे विकसित और महत्वपूर्ण भाग है । स्वयं ह्विटलसी ने क्रोड़ शब्द का प्रयोग इन सभी अर्थो में किया था । क्रोड़ क्षेत्र की परिभाषा करते हुए ह्विट्लसी ने लिखा था कि क्रोड़ देश का वह भाग है जिसके चारों तरफ देग क्षेत्रीय रूप में घनीभूत (क्रिस्टलाइज़) हुआ था । अर्थात् क्रोड़ वह प्रारम्भिक क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से देश ऐतिहासिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा ऐतिहासिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा एक वृहत् क्षेत्रीय संगठनात्मक इकाई का रूप धारण कर सका है ।

साथ ही ह्विटलसी ने क्रोड़ को देश का सवीधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र भी बताया । अंग्रेज विद्वान गोर्डन ईस्ट (1937) ने भी कोड़ को देश के सर्वाधिक संसाधन सम्पन्न नैष्ठिक (नूक्यिर) क्षेत्र के रूप में वर्णित किया । ईस्ट के अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक देश की राजधानी बहुधा उसके नैष्ठिक क्रोड़ में स्थित होती है ।

संक्षेप में, क्रोड़ क्षेत्र की संकल्पना के दो पक्ष हैं । एक समकालीन परिप्रेक्ष्य जिसके अनुसार कोड का तात्पर्य देश के उस क्षेत्र से है जो वर्तमान समय में देश की सबसे घनी आबादी वाला तथा सबसे विकसित ओर संसाधन सम्पन्न भाग है तथा जो देश की संचार व्यवस्था और सांस्कृतिक हलचलों का केन्द्र होने के नाते उसके सभी क्षेत्रों से सर्वाधिक प्रभावी ढंग से जुड़ा है ।

इस दृष्टि से क्रोड़ क्षेत्र को देश के हृदय क्षेत्र की संज्ञा दी जा सकती है । इस संकल्पना का दूसरा पक्ष ऐतिहासिक है जिसके अनुसार क्रोड़ क्षेत्र किसी देश का नैष्ठिक प्रारम्भ बिन्दु है जहां से क्रमिक क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से देश अपने वर्तमान भौगोलिक आकार को प्राप्त कर सका हे । इस दृष्टि से क्रोड़ क्षेत्र किसी देश की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है ।

राष्ट्र की सारी स्मृतियाँ, उसके सारे प्रतीक कोड़ क्षेत्र से अनिवार्यत जुड़े हैं । यही कारण है कि क्रोड़ क्षेत्र देश की राष्ट्रीय भावना से निकट से जुड़ा होता है । इससे सम्बद्ध ऐतिहासिक स्मृतियों के माध्यम से ही देश की मिट्टी देश के नागरिकों के लिए माता और पिता का दर्जा प्राप्त कर लेती है तथा राष्ट्र भक्त नागरिक मातृभूमि को प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है । राजनीतिक भूगोल के अध्येता क्रोड़ सम्बन्धी संकल्पना को साथ ही इन दोनों अर्थो में प्रयोग करते रहे हैं इसलिए क्रोड़ की परिभाषा के बारे में स्थिति भ्रमपूर्ण बनी रही है ।

इस समस्या के समाधान के लिए कनाडा के विद्वान बर्घार्ट (1969) के अनुसार कालक्रम की दृष्टि से हम क्रोड़ क्षेत्रों को दो तरह से देख सकते हैं:

(1) ऐतिहासिक क्रोड़ और

(2) समकालीन क्रोड़ ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ में क्रोड़ के दो रूप हैं:

(क) नैष्ठिक क्रोड़:

यह उन स्थितियों का परिचायक हैं जहां देश का वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र देश के किसी एक नैष्ठिक क्षेत्र द्वारा आस-पास स्थित क्षेत्रों और उनके निवासियों के क्रमिक रूप से आत्मसात कर लिए जाने से बना है । अर्थात् यह क्षेत्र ऐतिहासिक कारणों से देश की राजनीतिक साक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है । परिणामस्वरूप इसका वर्चस्व सदैव महत्वपूर्ण रहा है ।

(ख) प्रारम्भिक क्रोड़:

ये ऐसे क्रोड़ क्षेत्र हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से उतने ही प्राचीन हो सकते हैं जितना कि नैष्ठिक क्रोड परन्तु अनेक ऐतिहासिक कारणों से देश के क्षेत्रीय विकास की दौड़ में ये पीछे पड़ गए । ऐसे प्रारम्भिक अंकुरण क्षेत्र आज भी देश में प्रादेशिक अस्मिता (रीजनल आइडेण्टिटीज़) के आधार के रूप में परिलक्षित हैं । भारत के सन्दर्भ में गंगा-यमुना का दोआब देश का नैष्ठिक क्षेत्र रहा है जबकि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के क्रोड़ क्षेत्र ऐतिहासिक प्रारम्भिक क्रोड़ क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं ।

इसके विपरीत समकालीन अर्थ में क्रोड़ क्षेत्र किसी देश की वर्तमान व्यवस्था में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सवीधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, यहीं से देश के विकास हेतु प्रमुख निर्देश प्राप्त होते हैं तथा देश की जनतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सघन जनसंख्या के कारण इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है । क्रोड़ क्षेत्रों के विकास का पाउण्ड्स और उसके सहयोगी बॉल (1964) ने गहन अध्ययन किया है । विभिन्न यूरोपीय देशों के क्रोड़ क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण पाउण्ड्स की पुस्तक राजनीतिक भूगोल (1972) में उपलब्ध है ।

राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में क्रोड़ क्षेत्र का महत्व:

राज्यों के राजनीतिक विकास और उनकी राष्ट्रीय एकता में क्रोड़ क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि देश की राष्ट्रीय पहचान से उनका निकटवर्ती संबंध है । राजनीतिक और सामाजिक एकता विषय पर अपने एक महत्वपूर्ण लेख में अमरीकी विद्वान कार्ल ड्वायश्च (1952) ने स्पष्ट किया है कि क्रोड़ क्षेत्र का किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता के विकास में महत्वपूर्ण स्थान हैं ।

यहां क्रोड़ का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसकी मिट्टी ग्राम्य श्यामला और संसाधन सम्पन्न है, जहां सघन जनसंख्या का विकास हुआ हैं और जो अधिशेष (सरप्लस) अर्थात् स्थानीय आवश्यकताओं से अधिक कृषि उत्पादों के आधार पर देश में कृषि से इतर उद्योगों में लगे नागरिकों ओर सैनिकों और प्रशासनिक कार्यों में लगे लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सके ।

यह भी आवश्यक है कि सम्बद्ध क्षेत्र की स्थिति सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो तथा वह आवागमन के प्रमुख मार्गों का केन्द्र हो । किसी भी क्रोड़ क्षेत्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण बात स्थानीय अर्थव्यवस्था में जीवन यापन कृषि के स्थान पर विनिमय प्रधान अर्थव्यवस्था का विकास है ।

विनिमय प्रधान अर्थव्यवस्था से ही नगरों का विकास सम्भव है । इन नगरों (सेवा केन्द्रों) को एक दूसरे से प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए ही आवागमन के मार्गो का जारन विकसित होता है, नगरों के बीच परस्पर सम्बन्ध बढ़ते हैं, उनमें आपसी व्यापार को बढावा मिलता है तथा साथ ही प्रत्येक नगर और उसके सहायक क्षेत्र आपस में अन्योन्याश्रयी रूप में जुड़ जाते हैं ।

अपने पृथक-पृथक पृष्ठ प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये नगर प्रभावी संचार व्यवस्था के माध्यम से देश की राजधानी से प्रभावी रूप से जुड़ जाते हैं । आदर्श स्थिति में देश की राजधानी क्रोड क्षेत्र के केन्द्रीय नगर में स्थित होती है ।

इस प्रकार कोड क्षेत्र के माध्यम से सम्पूर्ण देश एक अविभाज्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक सूत्र में बंध जाता है । नगरों के विकास के साथ ही राष्ट्रीय एकता के सूत्र सघन होने लगते हैं । दूरस्थ गांवों को छोड़कर बेहतर जीवन स्तर की खोज में नगरों में आए व्यक्तियों का नए वातावरण में नए प्रकार से समाजीकरण प्रारम्भ होता है ।

पृथक्-पृथक् पहचानों के समागम से एक नवीन प्रकार की समन्वित सामाजिक अस्मिता का उदय होता है । गांव से शहर में आए व्यक्तियों में नया मूल्य बोध जागृत होता है जो उनके मूल परिवेश से अधिक विकसित और सम्पूर्ण होता है ।

परिणामस्वरूप नागरिकों का वैचारिक आयाम प्रशस्त होता है । इस समाजीकरण के फलस्वरूप प्रत्येक नागरिक उत्तरोत्तर अनुभव करने लगता हैं कि उसके उद्योग और उसके व्यापारिक मार्ग, तथा वे सभी महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर उसका अस्तित्व और उसकी सुख-सुविधा निर्भर है, उसके व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक सामर्थ्य से परे हैं । परिणामस्वरूप नागरिकों की दृष्टि, उनकी भावनात्मक आस्था उत्तरोत्तर गांव से प्रदेश और प्रदेश से देश की ओर प्रवृत्त होती है ।

नागरिकों का यही भावनात्मक परिवर्तन राष्ट्रीयता का मूल मंत्र है । इसी भावनात्मक लगाव के कारण देश का भौगोलिक क्षेत्र नागरिकों की मातृभूमि अथवा पितृभूमि बन जाता हैं, तथा देश की मिट्टी और नागरिकों के बीच गहन आत्मिक सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं ।

इस सन्दर्भ में ध्यातव्य है कि यदि देश के अन्दर सम्पूर्ण क्षेत्रीय राजनीतिक विकास एक ही प्रारम्भिक (अर्थात् नैष्ठिक) क्रोड़ पर आधारित रहा है तो वह क्रोड़ देश के क्षेत्रीय विकास में अंकुरण क्षेत्र की भूमिका निभाता है । फ्रांस का पेरिस क्षेत्र इसका अच्छा उदाहरण है ।

ऐसे देशों में राष्ट्रीय एकता की भावना अपेक्षाकृत अधिक पुष्ट होती है । राष्ट्र भावना में क्रमिक ह्रास के खतरे उन देशों की अपेक्षाकृत कम होते हें जहां वर्तमान राजनीतिक-भौगोलिक इकाई एक से अधिक और परस्पर प्रतिस्पर्धी प्रारम्भिक क्रोडों के उत्तरोत्तर विलय के परिणामस्वरूप एक समन्वित राष्ट्रीय पहचान के विकास पर आधारित है ।

ऐसे बहुक्रोड़ीय देशों में विभिन्न प्रारम्भिक क्रोड़ क्षेत्रों की ऐतिहासिक स्मृति में क्षेत्रीयता का भाव अन्तर्निहित होता है । ऐसे बहुक्रोडीय देशों में परिसंघीय शासन व्यवस्था अधिक उपयुक्त होती है । संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और भारत, सभी बहुक्रोडीय और परिसंघ व्यवस्था वाले देश हैं । परिसंघ व्यवस्था में राष्ट्रीय नेतृत्व का एक प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय इकाइयों को संतुष्ट रखना तथा राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति नागरिकों की आस्था को निरन्तर दृढ़ता प्रदान करने का प्रयास करना है ।

राष्ट्रीय राजधानियां:

राज्यों की क्षेत्रीय संरचना का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष उनकी राष्ट्रीय राजधानियां हैं । बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में क्षेत्रपरक राजनीतिक भूगोल के दौर में राजधानियां भी भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय थीं । राजधानियों के अध्ययन पर जोर देने का मुख्य कारण यह था कि राजधानियां बहुधा सम्बद्ध देशों के सबसे महत्वपूर्ण नगर और देश की प्रशासनिक व्यवस्था का केन्द्र होती हैं । वे देश की सांस्कृतिक पहचान से बहुत समीप से जुड़ी होती हैं । राजधानी सम्बद्ध देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक हैं ।

राजधानियों के प्रकार:

राजधानियों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है । एक वर्गीकरण के अनुसार राजधानियां दो प्रकार की हैं, एक नैसर्गिक तथा दूसरी कृत्रिम । नैसर्गिक राजधानी वह राजधानी है जो देश के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया से दीर्घकाल से जुड़ी रही है ।

ऐसी राजधानी देश के क्षेत्रीय विस्तार के हर दौर में सक्रिय रूप में भागीदार रही है । अत: राजधानी देश के हर हिस्से से प्रभावी संचार व्यवस्था द्वारा जुड़ी होती है । इस प्रकार की राजधानी की राष्ट्रीय संस्कृति, देश के इतिहास तथा उसके राजनीतिक जीवन से गहन सम्बन्ध होता है ।

सही अर्थो में देश का सम्पूर्ण क्षेत्र उसका पृष्ठ प्रदेश बन जाता है । इसके विपरीत कृत्रिम राजधानी वह राजधानी है जो देश के ऐतिहासिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम न होकर किसी विशिष्ट राजनीतिक निर्णय की परिणति है । अर्थात् ये राजधानियां स्वाभाविक रूप में विकसित न होकर नए सिरे से बनाई हुई राजधानियां हैं ।

संक्षेप में तथाकथित ”नैसर्गिक” राजधानियां वास्तव में दीर्घकालिक विकास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप स्वयं ”बनी हुई” राजधानियां होती हैं, जब कि ‘कृत्रिम’ राजधानियां राजनीतिक निर्णय के अनुरूप ”बनाई हुई” राजधानियां होती हैं ।

ब्रिटिश विद्वान वॉघन कोर्निश ने 1923 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ”ग्रेट कैपिटल्स रा हिन्कारिकत सर्वे” में राजधानियों के अध्ययन में ”अग्रवर्ती” (फारवर्ड) राजधानी की नई संकल्पना प्रस्तुत की । इसके माध्यम से लेखक ने इस विमर्श में समयपरक गत्यात्मकता का प्रवेश किया ।

कोर्निश ने उद्घाटित किया कि राजधानियों के ऐतिहासिक विकास में अग्रत स्थिति अर्थात् जाग्रत सीमान्त के समीप की स्थिति एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व रही है । परन्तु स्थिति की सीमान्तीय अग्रता मूलतया समय सापेक्ष घटना है ।

अर्थात् यह आवश्यक नहीं कि जो राजधानी विकास की प्रारम्भिक प्रक्रिया के समय अग्रवर्ती स्थिति वाली थी उसकी स्थिति आज सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी अग्रवर्ती ही हो । देश के क्षेत्रीय विस्तार के साथ-साथ सीमान्त प्रदेश उत्तरोत्तर देश के अभिन्न अंग बन जाते हैं । परिणामस्वरूप जो राजधानी कभी अग्रवती स्थिति वाली थी । वही आज सीमा से सैकड़ों मील दूर आन्तरिक स्थिति वाली बन गई है ।

उदाहरणार्थ रूसी साम्राज्य की पुरानी राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग साम्राज्य के तत्कालीन दौर में एक अयात स्थिति वाली राजधानी थी और वह रूसी साम्राज्य के सबसे जाग्रत पश्चिमी ”सीमान्त” पर स्थित थी । वर्तमान समय में इस्लामाबाद इस प्रकार की राजधानी का प्रमुख उदाहरण है । पाकिस्तान की यह राजधानी भारत-पाकिस्तान की सीमा के समीप स्थित है ।

ओ.एच.के. स्पेट ने 1942 में ”हेड-लिंक कैपिटल” (शीर्ष सम्पर्क राजधानी) के नाम से एक अन्य महत्वपूर्ण संकल्पना प्रस्तुत की । इस संकल्पना को प्रस्तुत करते हुए लेखक ने रेखांकित किया कि ऐतिहासिक विकास, अर्थात् क्षेत्रीय विस्तार की प्रक्रिया में राजधानियों की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

राजधानियां सम्पर्क माध्यम का काम करती हैं: एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा देश विश्व के अन्य देशों से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं तथा ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी प्रगति को आत्मसात कर अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है ।

वाइडल डिला ब्लाश ने ठीक ही कहा था कि सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत विश्व का कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति का एक मात्र निर्माता नहीं रहा है । मानव संस्कृतियां परस्पर आदान-प्रदान का परिणाम हैं । शीर्ष सम्पर्क राजधानी की परिभाषा करते हुए स्पेट ने लिखा कि इस प्रकार की राजधानी देश को संगठनात्मक दिशा निर्देश देख है ।

साथ ही वह देश के बाहर से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण प्रभावो, विचारों और संदेशों को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीय संस्कृति को नया मोड़ देने में सहायक होती हैं । स्पेट के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन शीर्ष सम्पर्क राजधानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ।

उत्तर-कोलम्बस काल के उपनिवेशवादी युग में यूरोपीय उपनिवेशों के प्रशासनिक मुख्यालय (जोकि बाद में राष्ट्रीय राजधानियां बन गए) इसी प्रकार के नगर थे । 1905 के पहले ”ब्रिटिश इण्डिया” की राजधानी कलकत्ता में स्थित थी ।

स्वेज नहर के निर्माण के पूर्व भारत के बन्दरगाहों में कलकत्ता बन्दरगाह ही लंदन के सर्वाधिक समीप था अत: भारत में प्रवेश के लिए वह ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य द्वार था । स्वेज नहर के वनने के वाद स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आया क्योंकि अब मुम्बई कलकत्ता की अपेक्षा लंदन के अधिक समीप गया ।

परिसंघीय राजधानियां:

परिसंघीय राज्य व्यवस्था मूलतया आधुनिक युग की उपज है । सही अर्थो में इसका श्री गणेश संयुक्त राज्य अमरीका के उदय, अर्थात् पूर्वी अटलांटिक तट पर स्थित ब्रिटेन के तेरह उत्तरी अमरीकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् एक एकल, प्रभुतासम्पन्न और अन्योन्याश्रयी राजनीतिक इकाई के रूप में उदित होने के साथ ही हुआ ।

इस नई व्यवस्था में तेरह अलग-अलग क्षेत्र एक सर्वमान्य संविधान के अनुसार स्थानीय महत्व के मामलों में स्वायत्त घोषित हुए । स्थानीय मामलों में उन्हें राजनीतिक निर्णय की पूर्ण स्वायत्तता थी । परन्तु ऐसे मामले जिनमें कि तेरहों क्षेत्रीय इकाइयो की समस्याएं तथा अभिरुचियां समान रूप से प्रभावित थीं उनको केन्द्रीय सरकार के निर्णय क्षेत्र में रखा गया ।

इस प्रकार प्रशासन के तीन स्तर बन गए-स्थानीय (तृणमूल), प्रादेशिक और राष्ट्रीय (केन्द्रीय) । राजनीतिक निर्णय का अधिकार द्विस्तरीय हो गया: परिसंघीय अथवा केन्द्रीय (लोकसभा के स्तर पर) तथा स्थानीय अर्थात् प्रादेशिक (विधान सभाओं के स्तर पर) । विभिन्न क्षेत्रों का स्थानीय प्रशासन, और उनके स्थानीय निकाय, क्षेत्रीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हो गए ।

परिणामस्वरूप परिसंघीय राजधानी सर्वथा एक नई कृति थी । ऐसी राजधानी का चयन अत्यधिक जटिल कार्य है । स्पष्ट है कि परिसंघीय राजधानियां बहुधा कृत्रिम” (मानव चयन का परिणाम) होती हैं, वे क्रमिक ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया की अन्तिम परिणति नहीं हैं । इस कारण परिसंघीय राजधानियां प्राय: अपने देश की ”प्रधान नगरीय इकाई” (प्राइमेंट सिटी) नहीं होती ।

अमरीकी विद्वान मार्क जेफरसन ने 1939 में नगरों की प्रधानता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया जिसके अनुसार किसी भी देश का सबसे बड़ा नगर अर्थात् प्रधान नगर, देश के दूसरे ओर तीसरे नम्बर के नगरो से 100:30:20 के सम्बन्ध से जुड़ा होता है । अर्थात् प्रधान नगर देश के तीसरे नम्बर के नगर से पांच गुणा बड़ा होता है ।

परिसंघ राजधानियों के चुनाव का श्री गणेश भी संयुक्त राज्य अमरीका से ही हुआ । नए अमरीकी राष्ट्र की तेरह पृथक्-पृथक् प्रादेशिक इकाइयों में परिसंघ के निर्माण के पूर्व किसी भी प्रकार का प्रशासनिक सम्बन्ध था । प्रत्येक उपनिवेश लंदन से सीधे तौर से शासित था ।

अत: लंदन के अतिरिक्त उनकी कोई भी उभयनिष्ठ साझा राजधानी नहीं थी जिसे कि स्वतंत्र संघ की राजधानी के रूप में घोषित किया जा सके । तेरहों की अपनी क्षेत्रीय राजधानियां अवश्य थी । परन्तु संघ के निर्माण के पूर्व और उसके पश्चात् भी प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई एक दूसरे से संवैधानिक स्तर पर बराबरी के स्तर वाली और परस्पर स्पर्धाशील थी ।

अत: किसी एक प्रदेश की राजधानी को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देना अन्य प्रदेशों को मान्य नहीं हो सकता था । एक अन्य कठिनाई यह थी कि नवोदित राष्ट्रीय इकाई के तेरह प्रदेश ”दास प्रथा” के प्रश्न पर दो परस्पर विरोधी गुटों में विभक्त थे ।

उत्तरी प्रादेशिक इकाइयां दास प्रथा की विरोधी थीं परन्तु दक्षिणी प्रदेशों की सम्पूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था दास प्रथा और अभीकी दासों के श्रम पर आधारित थी । इस कारण स्थिति अत्यधिक जटिल हो गई थी ।

उपर्युक्त कारणों से यह आवश्यक हो गया था कि राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह दास प्रथा के पक्षधरों और उसके विरोधियो दोनों को समान रूप से स्वीकार्य हो सके । वाशिंगटन डी.सी. (डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया) का राजधानी के लिए चुनाव इन्हीं कारणों से किया गया । राजधानी के लिए एक नया राजधानी क्षेत्र बनाया गया जो पूर्णतया संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में था ।

अत: देश की राजधानी का नए सिरे से निर्माण हुआ । यह राजधानी क्षेत्र दास प्रथा के पक्षधर और उसके विरोधी राज्यों के भौगोलिक सन्दर्भ में प्राय समान दूरी पर स्थित था । वास्तव में दोनों को विभाजित करने वाली मेसन और डिक्सन रेखा से नई राजधानी मात्र पचास किलोमीटर दूरी पर स्थित थी ।

इस दृष्टि से वाशिंगटन (डी.सी.) परिसंघ के सरकार का मुख्यालय बनाने के लिए सर्वोपयुक्त था । एक राजधानी के रूप में वाशिंगटन (डी.सी.) की सफलता के फलस्वरूप परिसंघ व्यवस्था वाले देशों की राजधानियों के चुनाव में स्थिति निरपेक्षता के सिद्धान्त को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई ।

कनाडा की राजधानी ऑटवा के चयन में भी राही सिद्धान्त अपनाया गया । संघ की राजधानी के लिए कनाडा को एक ऐसे क्षेत्र की खोज थी जो कि अंग्रेजी भाषी प्रान्तों और फ्रेंच भाषी क्यूबेक प्रान्त को समान रूप से मान्य हो सके ।

ऑटवा अंग्रेजी भाषी ओण्टेरियो प्रदेश में स्थित है, परन्तु क्यूबेक की सीमा के पास होने के कारण उसकी स्थिति निरपेक्षता के सिद्धान्त के अनुरूप मानी गई । यह सिद्धान्त आस्ट्रेलियाई संघ की नई राजधानी के चुनाव में भी लागू किया गया ।

प्रभुतासम्पन्न संघ के रूप में आस्ट्रेलिया की स्थापना के समय देश की राजधानी को अपने-अपने राज्य में स्थापित कराने के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया दो प्रमुख दावेदार थे । परन्तु उनकी प्रान्तीय राजधानियों (सिडनी तथा मेलबोर्न) को संघीय राजधानी के रूप में स्थापित करने में स्वाभाविक कठिनाइयां थीं ।

वे स्वयं एक दूसरी की प्रादेशिक राजधानी को केन्द्रीय राजधानी के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं थे । परिणामस्वरूप स्थिति निरपेक्षता के सिद्धान्त के अनुरूप सिडनी और मेलबोर्न से प्राय: समान दूरी पर स्थित एक निर्जन क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में चुनकर वहां देश की नई राजधानी कैनबरा का निर्माण हुआ ।

इन तीनों ही परिसंघीय राज्यों की राजधानियां सम्बद्ध राष्ट्रीय इकाइयों के राजनीतिक विकास में पूर्णतया संतोषजनक और प्रभावी सिद्ध हुई हैं । इस आधार पर यह सामान्य मान्यता बन गई कि संघीय राज्यों की राष्ट्रीय राजधानियों के लिए स्थिति निरपेक्षता अनिवार्य शर्त है ।

वास्तव में स्थिति निरपेक्षता के सिद्धान्त का प्रारम्भ 1848 में स्विट्जरलैण्ड की राजधानी बर्न के चुनाव के साथ ही हो गया था । परन्तु उपर्युक्त तीन एंग्लोसैकसन परिसंघीय राज्यों की राजधानियों की भांति बर्न सर्वथा नया नगर नहीं था ।

1848 में जबकि स्विस महासंघ (कान्फिडरेशन) का निर्माण हुआ, देश धर्म और भाषा के आधार पर भिन्न-भिन्न परस्पर विद्वेषपूर्ण इकाइयों में बंटा हुआ था । इनमें प्रमुख विभाजन कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टैण्ट राज्यों के बीच था । तीनो ऐंग्लो-सैक्सन परिसंघीय राज्यों के विपरीत स्विटजरलैण्ड जनशून्य क्षेत्रों की बहुलवा वाला देश नहीं था । अत: यहां राजधानी के लिए सर्वथा नया क्षेत्र पाना सम्भव नहीं था ।

अत: स्थिति निरपेक्षता आपसी समझौते (लेन-देन) का ही परिणाम हो सकती थी । एक ओर कैथोलिक और प्रोटेस्टैण्ट मतावलम्बी तथा दूसरी ओर जर्मन और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों (कैण्टनों) के बीच राजधानी के चुनाव का समझौता केवल दो नगरों पर ही सम्भव था बर्न और फाइबर्ग । दोनो ही भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे के पास स्थित थे ।

बर्न प्रोटेस्टैण्ट-और-जर्मनभाषी समूह का प्रतिनिधि था तथा फाइबर्ग कैथोलिक- और-फ्रेंच भाषी समूह का । संघ के निर्माण के समय राष्ट्रीय पहचान का मुख्य प्रतीक धर्म था, और हाल ही में समाप्त हुए सोंन्डरलैण्ड युद्ध में कैथोलिक धर्मविलम्बी गुट पराजित हो चुका था ।

अत: तात्कालिक स्थिति में जर्मन-प्रोटेस्टेण्ट गुट द्वारा अपने क्षेत्र की पश्चिमी अर्थात् कैथोलिक-फ्रेंच क्षेत्र से मिलने वाली सीमा पर स्थित बर्न नगर को राजधानी के रूप में स्वीकृति प्रदान करना विरोधी पक्ष की भावनाओं के प्रति आदरसूचक अभिव्यक्ति ओर समझौते की दिशा में स्वागत योग्य कदम था ।

ध्यातव्य है कि उपयुक्त राजधानियों के आधार पर यह मानना की सभी स्थितियों में परिसंघ राज्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी के चुनाव में स्थैतिक निरपेक्षता के सिद्धान्त का प्रतिपालन आवश्यक है सही नहीं है । न्यूनाधिक रूप में एक दूसरे से भिन्न पहचान वाली सांस्कृतिक-राजनीतिक इकाइयों का परिसंघ राज्य के रूप में परस्पर विलय का मूल उद्देश्य उनके सम्मिलित राजनीतिक संगठन को एक पूर्णतया क्रियाशील और क्षेत्रीय दृष्टि से एकीकृत इकाई के रूप में व्यवस्थित करना है ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को एक सूत्र में बांधना आवश्यक था । एक सफल राष्ट्रीय राजधानी देश की एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है । तीन ऐतिहासिक एंग्लो-सैक्सन संघ राज्यों का निर्माण एक दूसरे से सर्वथा पृथक और स्थानीय स्तर पर प्राय असम्बद्ध इकाइयों के परस्पर विलय से हुआ था, अत: वहां स्थिति निरपेक्ष राजधानी का चुनाव नितांत आवश्यक था ।

इसके विपरीत अफ्रीका और एशिया में एक दूसरे से भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय पहचान वाली इकाइयां उपनिवेशीय शक्तियों के दबाव में लम्बे अरसे तक एक ही सम्मिलित परतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में शासित रही थीं । उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद ये इकाइयां स्वतंत्र परिसंघ राज्यों के रूप में अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य बन गई । अत: यहां स्थिति तीनों एंग्लो-सैक्सन परिसंघों की अपेक्षाकृत गुणात्मक रूप से बहुत भिन्न थी ।